note-《永夜微光》

note-《永夜微光》

Ivoripuion绪论

真理不尽然

正如拉康的在大他者中开辟了一条道路,他也深知他终将被他的追随者当作大他者吞噬,于是他的一些思想的表达非常的困难,其用意在于告诉追随者真理的入口是很难到达的。然而,当他的追随者怀疑拉康是否已经到达真理入口时,拉康就已经被他的追随者吞噬了。

本书的对拉康的研究的论述主要分两个部分:

- 专为出版的论文;(理论的展现)

- 研讨班这样讲座性质的文集;(想法过渡为理论的关键)

本文并不在于诠释,而在于去发掘拉康的思想演变的历程。

永夜中之星光

拉康被ASP逐出后,转移到法国高等师范学校进行讲座,由于听众包括了哲学、科学、社科等学生,因此拉康也在讲座中更频繁地引入了相关的知识,以强调精神分析与科学、社科、哲学的关系。

对拉康而言,弗洛伊德就是这个蒙昧永夜中远处的微光,这道微光一直在观看着社会中的人(说人话就是始终影响着社会,在根基上动摇着宏大叙事的世界观)。弗洛伊德给时代的重要遗产在于不断推翻旧时代知识的力量,是一种哥白尼式的革命。(其实这个永夜就是目的论世界观的崩塌,也在于人与自然分离后的虚无主义)

书名的“未竟”也是符合拉康思想的,指的是未完成的才有持续辩证的动力(也就是此在的尚未),才能推翻庸俗的权威主义。

关于精神病与语言学的颠覆

弗洛伊德前后精神医学对精神病的认识

弗洛伊德建立的第一个精神系统拓扑理论是有关“无意识、前意识与意识”的区分,这个理论体系足以应对他遇到的所有病患,且直到现在仍未改变。然而,在面对一些困难后,弗洛伊德还是在1920年提出了新的拓扑系统——它、自我与超我。

这个困难就在于,假如精神病只是患者内在动力系统的冲突,那么为何会影响到患者现实关系,导致扭曲(妄想症)与丧失(精神分裂)?针对这个困难,弗洛伊德修正了有关力比多的概念,认为自恋是力比多从外界的撤回,这种撤回导致了精神病的与外界关系的丧失。但是,撤回后的力比多被安放在哪里?这个就不得不产生对自我的探讨。(怎么一股子传统封建迷信的味道。。。)

相比于第一个系统只关心主体内部的动力学,第二个拓扑论的精神系统以“知觉——意识系统”为核心,并伴随着外感官和内感官的刺激。而那些过去的褪色的刺激,就成为“前意识”的内容。

于是第二个拓扑论的体系:

- 它(Es,本我):外界的与自我相通的无意识精神现象;

- 自我(Ego):前意识中的记忆;

- 超我(super-Ego):俄狄浦斯情结中对父亲律法认同的结果;

超我是内在外在共同的结果:就外在而言,它是父性认同的结果;就内在而言,超我经由本我这种历史的产物规范了自我。

很显然,弗洛伊德的这个理论有很严重的神话的向度,有伪科学的意味,在这个维度上,拉康将与弗洛伊德分道扬镳。拉康认为家庭结构中的(比如镜子阶段)就可以造成超我与自我关系的变化,而无需求助于种族发生的神话。

而在超我提出之前,面对病患对于现实的扭曲和丧失,精神分析师在理论上是缺失的,比如面对妄想症(如在街上看到小红车就认为小红车里的人在监视他),医师们通常会说这是精神觉知主体的幻想,而不能理论系统地阐明原因。

而拉康对这个例子地解释可以从三界理论来进行:

- 实在界:病人的妄想并非是真实的现象,可以解释为一种直觉错乱;

- 想象界:病人将小红车想象成一个在宣称领地地位的对象(比如一只红喉鸟展示自己的胸前的红色羽毛),于是产生了敌意;

- 象征界:病人认为红色小车是象征系统中的某个对象,于是产生了敌意;

可见,在拉康看来,精神分析的关键贡献在于指出了主体是分化的,并且主体内部的冲突会导致对外觉知的扭曲。

而弗洛伊德有关性欲的“力比多”,在拉康看来就是主体和外界经由语言进行的欲望关系,语言异化了人类,产生了社会的自我。

也就是说,拉康认为要从癔言学的角度去理解精神分析,强调了言语结构的重要性,才能“回到弗洛伊德”。

若作为“精神分析”技术基础的概念被误认,那么技术将无法被理解,因而也无法被正确地应用。我们的工作将在指出,唯有将这些概念引导向语言的场域、归属于话语功能的范畴,它们才会有充实的意义。

话语的结构

说话常常是对着他人说的(话语的传达和公布),说话的人从收听者那里获得自己的信息。

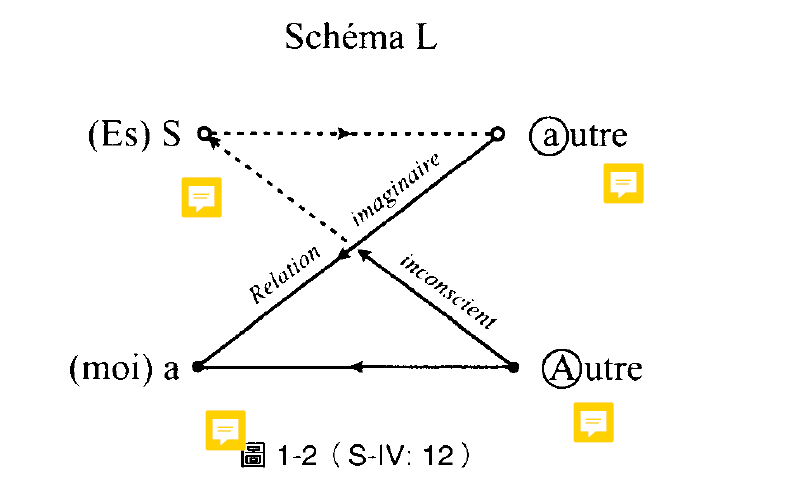

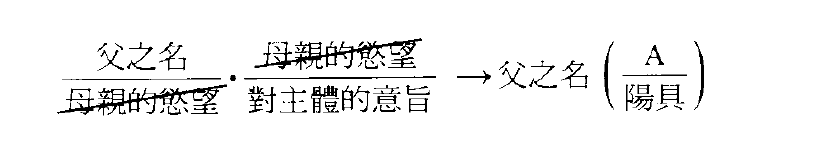

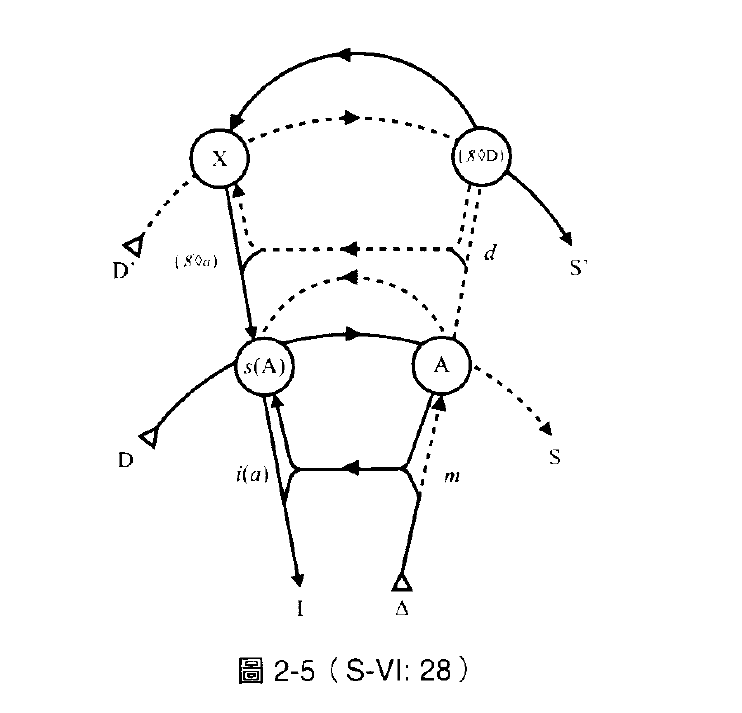

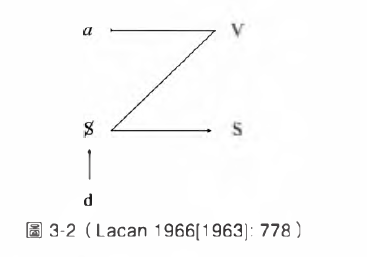

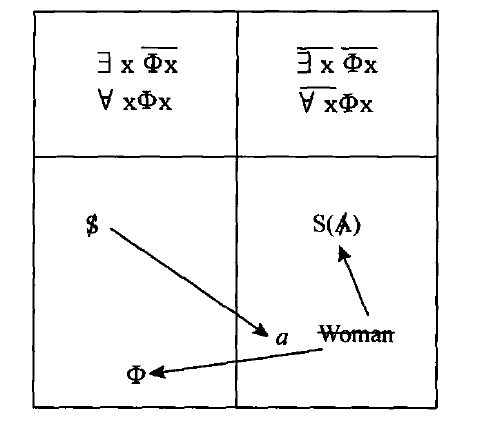

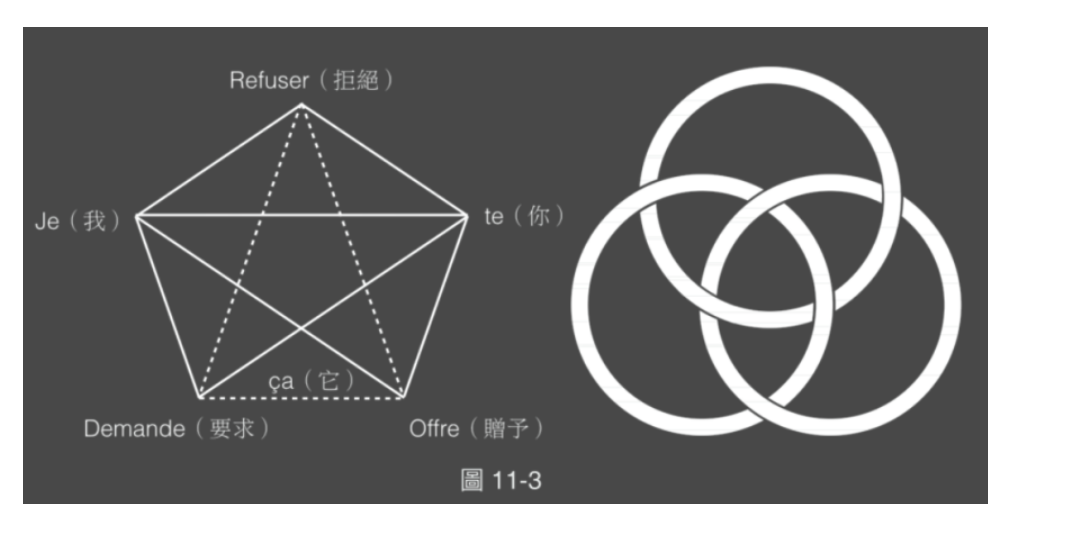

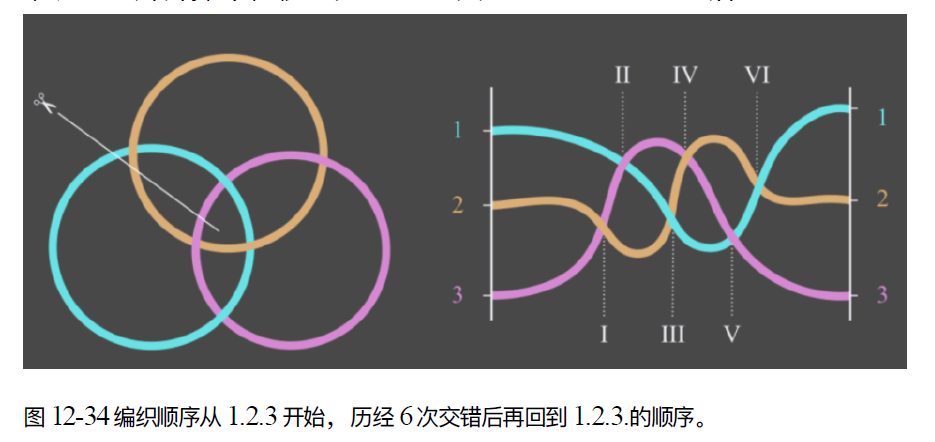

这里有个L图,是想揭示两个人对话实则有四个位置(这个继续演变其实有六个位置,即客体眼中的我和客体严重的他自己,这里拉康没有写倾听者的想象部分),简单解释下:

- (Es)S:无意识主体,一般是言说者的主体;

- Autre:大他者,一般是分析师(倾听者)主体;

- (moi)a:想象的主体a’;

- autre:想象的客体a;

- Sa线:这是半说的,也就是言说者眼中的倾听者是无法完全理解他的;

- aa’线:想象关系(relation imaginaire),也就是说分析关系的两方是被这条线阻碍的;

- As线:倾听的分析家对(想象)自我的言说,这个言说决定了述陈主体的位置;

- AS线:这条线被想象关系割裂,这也说明陈述者和倾听者之间根本上是断裂的,而分析师努力突破想象关系的屏障去抵达无意识主体;

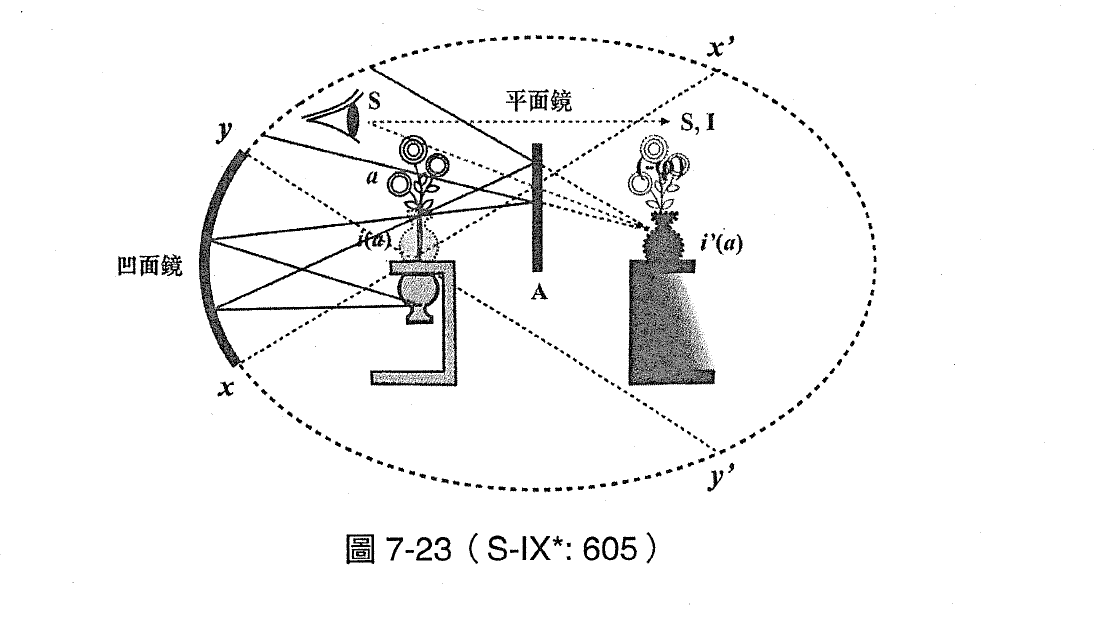

拉康用这个L图以及一个花瓶成像的例子是想说明:无意识是大他者的言辞。花和瓶子要恰当的成像取决于镜子A的位置,而S只能由AS这条半虚线建构。理想自我是镜像阶段形成的自我,而自我理想是一个参照物,通过参照物理想自我使得自己成形。

说话包含了一个三元关系,言说者,预设的绝对在听者位置的大他者,主体想象的用于见证自己的小a。比如“我生病了”——“我”在“大他者”面前经由小a见证了“我自己”。

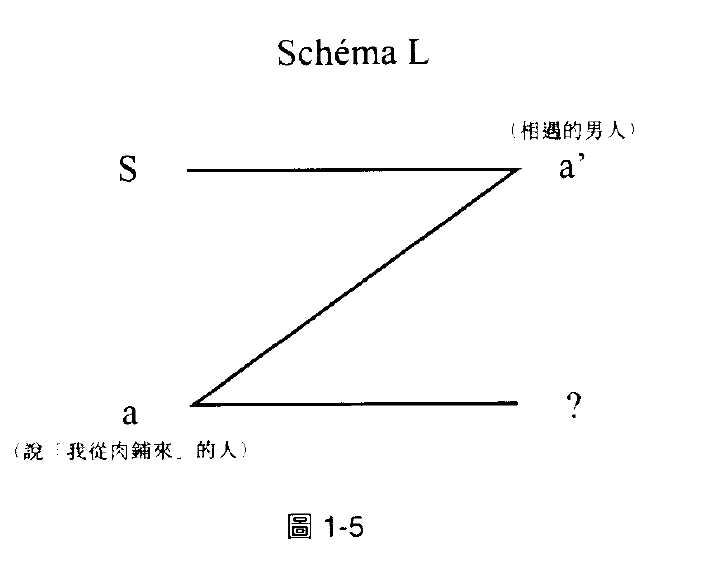

再举个例子,拉康以L图解释的“猪肉案”:

- a’:相遇的男人——小他者;

- a:说“我从肉铺来的”人——小他者;

- S:被影射的主体;

很显然,这里大他者A缺位了,主体只能从小他者那里得到自己。那么为何这个女人话语结构缺失了大他者?这个女患者的母女二人因为常年遭到家暴,作为一种防御机制,她们的生活排除了所有的男性因素,于是她们的言语结构排除了大他者。“我从肉铺来的”,也影射着女患者是分裂的。

拉康认为,俄狄浦斯情结导出了象征化,也就是语言结构,因此“没有俄狄浦斯的神经症并不存在”。精神病就是俄狄浦斯某个环节没有作用,导致象征化失败,无意识残缺的das ding。

用家庭的观点来看L图:

- a’:儿童;

- a:母亲;

- A:父亲;

- S:现实的主体,没有什么作用,需要有Aaa’的符号化介入才有人格;

人有镜子阶段也是因为人是少有的一出生是分裂的、并不协调的生物,也是少有的会想象自己死亡的生物,正是破碎和统一身体的矛盾的缺口里,人类才会处在“破碎——统一”“生——死”的符号系统中。

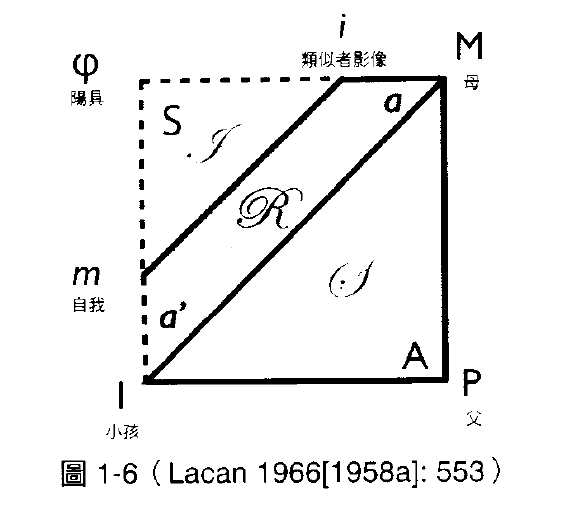

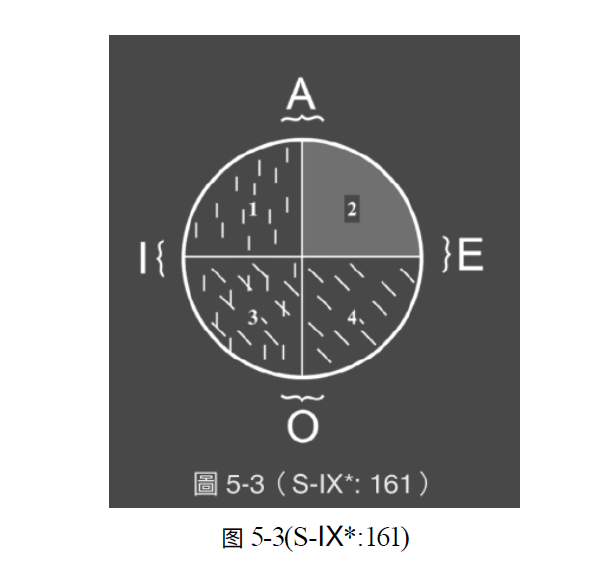

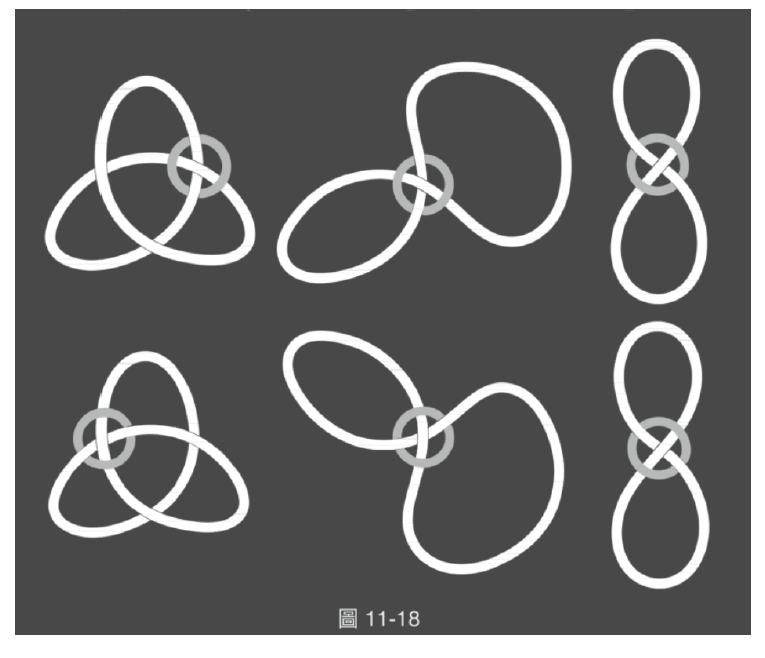

为了解释家庭的三元关系以及三界理论,拉康使用了R图进行说明:

R图其实是对L图的补充,加上了实在界的部分,部分的解释如下:

- I:自我理想,通过主体对他者的象征性认同结构出来;

- M:母亲他者(mOther),即指相对于主体的一个他者主体,也指母亲在他者场域中受他者逻辑支配;

- P:父之名,父性功能的位置,大他者A的位置;

- φ:想象菲勒斯,是镜子阶段母子二元欲望关系的产物,因此这里也是S的位置;

- IMP:象征界S,即儿——母亲——父亲的三角关系,这个关系根本是对父之名的认同;

- R(imIM):实在界R,是一团阴影,表示实在界是主体无法辨认的;

- φi、φm:都是虚线,表示镜子阶段的自我影响是想象出来的;

- φim:想象界I,Sim和φim是重合的表示的是前俄狄浦斯阶段的儿童——母亲——想象菲勒斯的三角关系,即主体把自己想象成母亲的菲勒斯,这一三角关系是S的原初认同,即ego。

- aa’与im:aa’是象征的自我认同(想象界和象征界的交互作用),im是想象的自我认同;

- iM线:表示自我的自恋性认同中与他人的“爱欲性的侵凌关系”,也就是象征界对想象界的入侵破坏,结果是a;

- mI线:表示自我理想中对“父亲的认同”,结果是a’;

主体从φim到IMP的过度是要付出代价的,就是对父之名的认同,也即对自我的阉割,承认自己的缺失,主体被分裂为I和S。而aa’覆盖了im,也意味着象征性认同是要以想象性认同为基础的,在想象界中,a是父亲的代理。而φ在阴影之中,在象征界和想象界的彼岸,后面拉康会把它放在实在界,也就是父亲将其放在了一个无法抵达的地方。这个图也能看出,想象界与象征界被实在界割裂了,这个也就是L图的relation imaginary的那条隔阂的进一步阐释,也就是Das Ding。

拉康认为这个R图能说明前俄狄浦斯的母子关系,此时孩子不懂爱母亲只能将自己当成母亲的想象阳具,但也指出前俄狄浦斯并不恰当,因为人一生下来就在俄狄浦斯阶段(笔记必须要有父母才有孩子),称为前生殖器期更恰当。而俄狄浦斯情节的关键阶段就是父亲象征的侵入,对拉康而言,俄狄浦斯与父亲功能是一件事情。

关于真实父亲、想象父亲、象征父亲的区分,拉康用了“匮乏”(privation)、“欲求不满”(frustration)、“阉割”(castration)三种欠缺模式来对应介入的父亲角色:

- 匮乏:真实的欠缺,缺失的是象征客体(客体的在或不在是象征的),介入者是想象父亲;

- 欲求不满:想象的欠缺(一个真实不可得的东西),缺失的是真实客体(如母亲的乳房),介入者是象征父亲;

- 阉割:象征的欠缺(阉割始终和乱伦禁止的律法不可分割),缺失的是想象客体(想象阳具),介入者是真实父亲;

在探讨「小汉斯」的课堂中,拉康区分三种欠缺模式:「欲求不满」(frustration)、「阉割」(castration)与「匮乏」(privation)。对佛洛伊德而言,阉割是一种幻想,是想象的──除了特定文化,如中国,以及极少数的例子,谁真的目睹过阉割?──而这个幻想的真实性,对拉康而言则是象征所赋予的。如他所说,若要表示一个位置欠缺某物──该有阴茎的地方欠缺阴茎──就象是图书馆的书架欠缺一本原有的书一般,是由整个图书馆的检索系统所限定的「有与无」关系才能决定某物在其位置上欠缺。因此,阉割的欠缺是象征的,而所欠缺的客体──不存在的阴茎,阳具──则是想象的。而阉割的真实性则是首先来自于双亲,日后被内化于超我之内的真实的阉割威胁。因此,阉割是象征的,被阉割的阳具是想象的,而威胁则是真实的。而阉割威胁所标示的,正是伊底帕斯欲望的不可能满足,因此「真实是不可能」(le réel, c’est l’impossible),是无意识欲望的另一面。

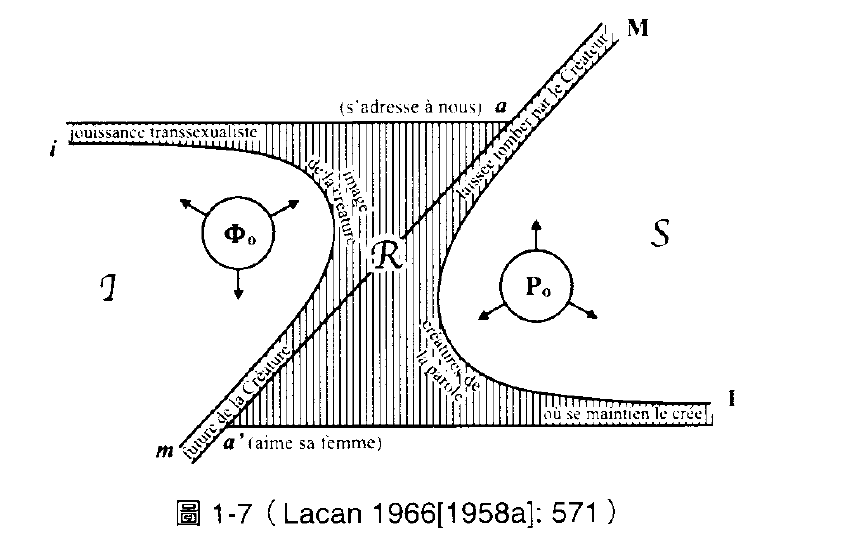

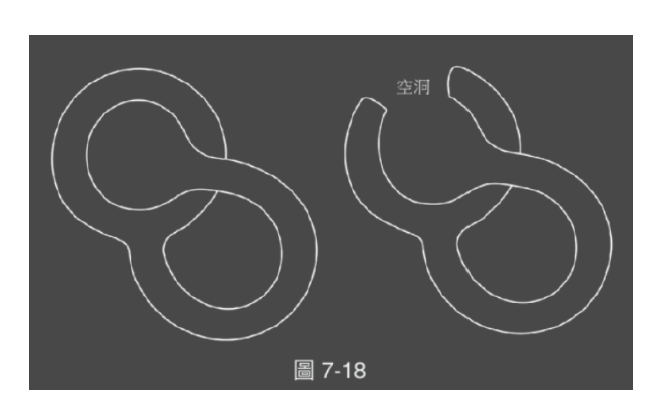

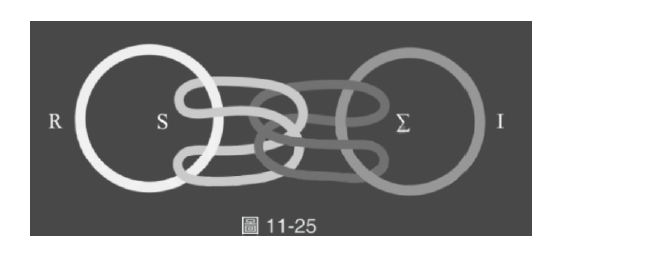

而在正常的对话中,我们是不会意识到预设的处在绝对位置上的大他者的存在的,除非大他者的A的位置出现了空洞,象征父亲的作用无法发挥了,而P的缺失也就意味着∅的。表现在拓扑图上,就是R图的∅和P往里塌缩下去的样子:

P的塌缩导致象征的母亲角色凸显了出来,I和M扭曲为反比例函数的样子,没有P的固定支撑,I只能不断地往M的位置攀爬。相应的,∅的塌缩只能让主体的想象自我i向镜像的m位置攀爬,导致了弗洛伊德的狼人案例中,薛海伯只能将自己“去男性化”成为理想的女人(i),这也就是倒错。(简单想了下,假如M不在,那么自我m也会塌缩,导致的结果就是幻想自己成为阳具∅,以及镜像成为P,那就是强迫症以及癔症)

在对精神病的研究中,拉康对弗洛伊德的超我意义进行了扬弃,不再需要种系发生的神话作为基础,而只需要语言结构能指关系就可以建构起人类社会的意义。

无意识与结构语言学

拉康在1957-1958的《第五讲座:无意识的形成》中,正式将雅克布森的“隐喻”和“转喻”的语言学构想引入精神分析。

雅克布森通过区分“类似性”和“临近性”来定义“感觉失语症”(能说但不能听懂)和“运动失语症”(能听懂但不能说):

- 感觉失语症:能表达意向,但是无法精确表达意义,这种症状的患者问题在于无法给予定义——无法提出同义字(因为能指链的意义关系就是无穷同义解释),也就是聚合轴的失败,因此这是一种类似性的失败,也就是无法“隐喻”,拉康称为“意向性能指与能指系统的解离”;

- 运动失语症:逐渐失去文法、构句的能力,是语句的中断,也就是句段轴的失败,无法进行“转喻”,拉康称为“能指系统内部关系的瓦解”;

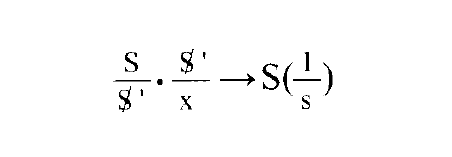

拉康强调“能指之于所指的至上性”,这个观点是反转了索绪尔的符号学的能指与所指关系的,也就是:

$\frac Ss$

之后为了进一步强调能指的功能改为:

$f(\mathbf{S})\frac 1s$

根据这个公式,转喻的作用就在于能指的流转,不固定以至于无法产生意义(不标句号句子无法完成),转喻公式为:

$f(\mathbf{S…S’}) \approx S(\mathbf{-})s$

- S…S’:表示能指的链接,无限延申也是转喻的特点;

- -:表示上面公式的分号也就是能指与所指的断层;

- $\approx$:表示相当于;

(我感觉就是:$f(\mathbf{S…S’}) \approx \frac Ss$)

能指间的转喻式(即换喻式)连接指的是从一个能指到另一个能指的过程,比如在弗洛伊德1927年创作的文章《物神崇拜》中讲到的“鼻子上的亮光”的病例中,例中的病人必须要看到鼻尖上的亮光(Glanz auf derNase)才能获得性的满足。分析揭示了病因在于这个事实:由于阉割恐惧,病人在幼年时代“一瞥见鼻子”就不由自主地会对母亲缺失的迪克感到一种焦灼的好奇;那时他讲的是英语,“对鼻子的一瞥”在英语中表达为“a glance at the nose”。在后来的成长过程中,他将这种病态的好奇压抑了下去,儿时所讲的英语也渐渐遗忘了;但是症状终于还是发作了,只不过由于英语已经被遗忘,所以症状表现不是“对鼻子的一瞥”(a glance at thenose),而是变成了“鼻尖上的亮光”(Glanz auf der Nase)。很显然,由于词形和读音的相近,英语中的glance变成了德语中的Glanz。

也就是说,语言的转喻(句段轴,亦即能指链)才使得欲望可能,欲望那个失落的客体。

隐喻公式如下:

$f(\mathbf{\frac {S’}s}) \approx S(+)s$

- S’:替代S产生的意义,也就是潜在的差异性,此时是固定在s上的;

- +:强调的是S到s的跨越,这也是隐喻的特点;

也就是说,语言的隐喻(聚合轴,亦即能指链的指向关系),使得能指能过渡到所指,而在这个过渡的时刻,意义产生,主体闪烁出来。

(举个例子,巴巴巴巴,这个是一个巴的序列,它有转喻的句段轴关系,存在先后顺序,但是字符之间没有差异,也就是无意义的,但是改成“阿巴阿巴”,字符的差异产生,也就是出现了聚合轴,这句话产生了意义,此时能指被固定在了所指上,主体产生,它在说“阿巴阿巴”以表示不懂说啥)

后面拉康又将隐喻公式改成:

这里将x替代成s是想说明所指是未知的意义,需要S的固定才有意义。S’被划掉,然后被S替代,是想说明替代关系才能使得隐喻成立。

而被划掉的S’拉康后续将其变为母亲的欲望(S是无意识主体,那么镜子是S’,还真没问题~),于是产生了一个有关母亲的欲望被父之名替代的公式,这个公式也是强调阉割开启的意指功能:

对儿童来说,母亲的“在”与“不在”的差异是最早的象征化。母亲的缺失在父亲的侵入后被父之名代替,这个父之名就是母亲的欲望。父亲的隐喻让儿童从想象界穿越实在界的屏障获得了意义,也就是儿童主体最早的意义,父亲隐喻之后所有的隐喻与意义才产生。

拉康又用隐喻(共时性、聚合轴,亦即差异)、转喻(历时性、句段轴,亦即通过标点使得语句完成)来重新诠释弗洛伊德的“诙谐语”(谐音梗)与“口误”的形成。

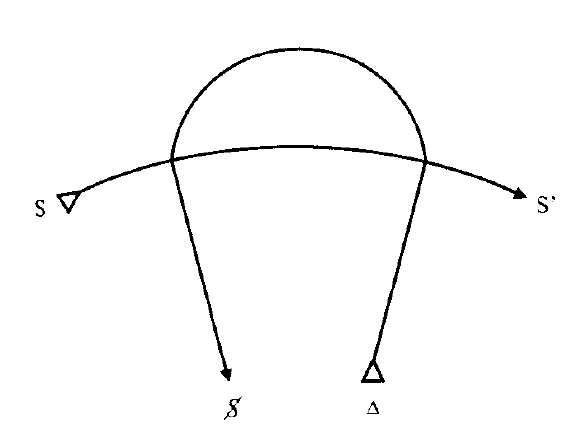

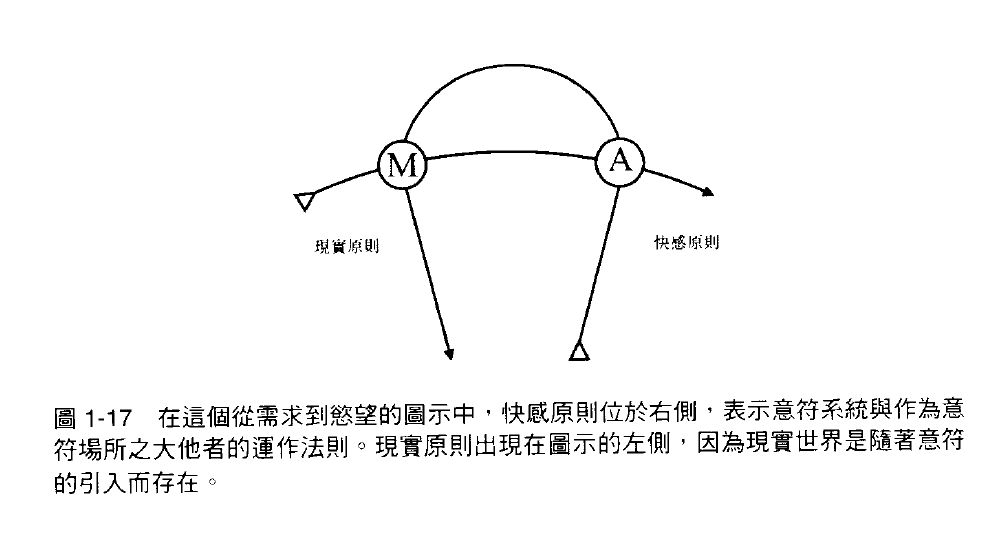

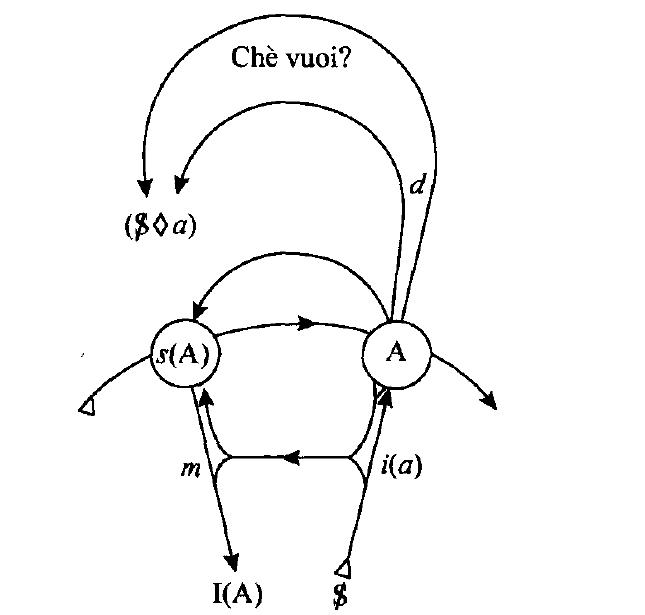

首先是欲望图1,用以说明说话和语言系统的关系:

- 横轴:表示能指链,代表能指链历时性的展开;

- 转向的线:主体构成的矢量图;

- 右下角的空心三角:前语言的主体;

- 被划的S:被阉割的主体,一个驱力主体,追求原乐的主体;

空心三角->被划的S的运动与能指链穿插了两次,且是逆向的,最终在左边的交叉的锚定点里完成。这说明意义的产生是逆向的,是从S’->S的过程。这个就是说能指链的意义必须在某一时刻对语言的句子有语境化、逆向的回溯性作用,才能有意义。

(回溯性我感觉就是点个句号,使得句子完成,因为完成句子必须要兼顾之前说过的东西,语境化就是差异,回溯性对应转喻,语境化对应隐喻。)

语言的获得就是阉割的过程,最终前意识的主体成为了被阉割的主体。

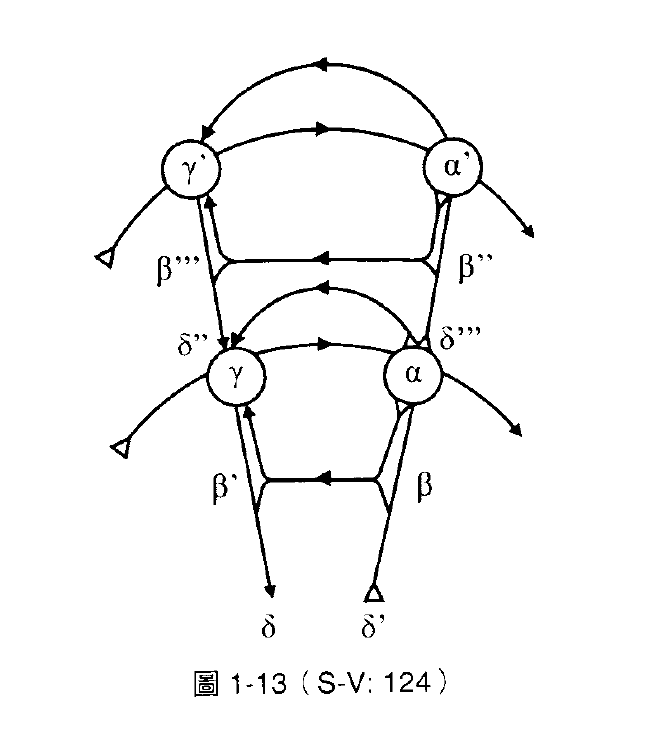

通常,言语不会经过能指链的缝合,只是单纯的重复的呢喃,也就是图中的δ’-β-β’-δ的短路(转喻回路):

但是当能指链介入了δ’-β-β’-δ,变成了δ’-β-β’-γ-α,而此时,谐音梗的原始含义通路δ’-β-α也抵达了大他者α的地方,这两个通路的交合使得大他者对讯息重新编译,完整的通路就变成:δ’-β-β’-γ-α-γ-δ,此时新的意义在二次相遇的锚定点γ也就产生,新梗也就产生。

举个例子,LPL受众群体的“芜湖”,其实这个词完整的话语是“大司马的芜湖”,影射了对大司的嘲讽与调侃。当我们说“芜湖”的时候,我们影射的意义(对大司的调侃及呜呼)沿着δ-β-β’-γ走,此时“芜湖”原本的含义亦即安徽芜湖市经由大他者α的编码正沿着δ’-β-α走,但是γ回传的梗的讯息也到了大他者的耳中,此时大他者α对这个讯息重新编码,同时携带着两方面的含义沿着α到γ的位置走,当走到γ这个产生意义的缝合点位置时,新的意义也就产生了。

通常理解的话,一个新的梗的产生一定是基于某个词原有的含义进行调侃的,而这个原有的含义就是能指链的作用。这也可以解释为什么有些人认为玩梗的愉悦感是父权制的,因为它根本还是在大他者符号系统中运作的结果,也就是对α诉说,让α对折返过来的信息重新编码。

经由诙谐梗的语言创造,也使得语言能从有限的材料中编码出无限的意义,因此也可以说,诙谐梗是一种“诗学创造”。在这种创造中,我们也能看到,经由历时性的能指链和语言的交互作用,产生了有共时性作用并具备创造意义能力的隐喻。

同样的,口误也是某种“能指的新陈代谢的”现象,只是诙谐语是能指替代关系创造出来的东西,而口误是在过程中少了什么。诙谐语是正面的隐喻,创造了新的意义;而口误是负面的隐喻,因为它在新意义形成的地方造成了一个空洞,而让转喻进行影响。比如当我说想说一个人名字“电棍”时,我突然想不起来是啥名字,只能想到“ditto”进行替代,这是因为电棍的原名“otto”的后半段转喻了电棍这个人,而当我突然卡壳的时候,电棍的低能让我想到了“di”,最后两个转喻组成了“ditto”。

能指替代是隐喻的前提,能指的组合是转喻产生的条件。

需求、要求与欲望

对弗洛伊德而言,无意识中的经济要素——快感的来源是童年时期的语言游戏,儿童将声音表象代替意义连接,而诙谐语的快感就是这种经济法则的重现。而拉康认为,诙谐语的快感并不常和同年相关,而是应当以“需求”、“要求”、“欲望”的辩证关系去考量。

需求必须通过语言翻译,成为对他人的要求,而这种表达出来,必会受到语言的异化。就比如受虐狂向虐待狂提出要求“让我痛”,而虐待狂回应“才不要”,“让我痛”是对“虐待我”的异化,“才不要”是对虐待的异化亦即“让受虐狂被虐”的异化,语言的异化才导致这种荒谬的对话产生。

对弗洛伊德而言,“愿望”是一种对原初愿望的重放。当婴儿获得了第一次原初满足,它会记忆下来,并不对对这个记忆的满足进行价值判断,并不断追求更高价值的欲望客体。

而拉康将“需求”、“要求”、“欲望”的概念区分:

- 需求:生物学事实,是能够满足;

- 要求:经由语言异化的需求,而经由语言异化的提供满足的客体,是失落了的欲望客体,比如婴儿渴望喝奶发出哭泣,母亲听见了这种要求,于是满足了婴儿饿的需求,但是经由语言异化之后,婴儿表达的要求也不一样了,从喝奶的需求变成了要和母亲在一起的要求,这也是为什么婴儿喝饱了还要哭泣;

正是因为大他者的编码使得需求变成异化的要求后永远不得满足,满足的客体永远在他处,不可能触及。正是能指作用的介入,使得两个主体经由能指链的媒介彼此交谈产生关系,这种关系是被语言异化了的——即谎言,这些谎言都是需要被大他者衡量。

根据之前的欲望图也能清楚的看到,意义层次必须要有具备回溯性的使用语言的“转喻”的那条线(主体),以及横穿产生锚定点、能够编码、具备隐喻功能的那条线(对应右边的大他者的作用)。打个比方,转喻的宝库是酒水,而象征的场所是酒杯,一杯酒缺一不可。因此,大他者是一种让可能性成形的形式(有点像解释,但是解释往后走也就是语言了)。

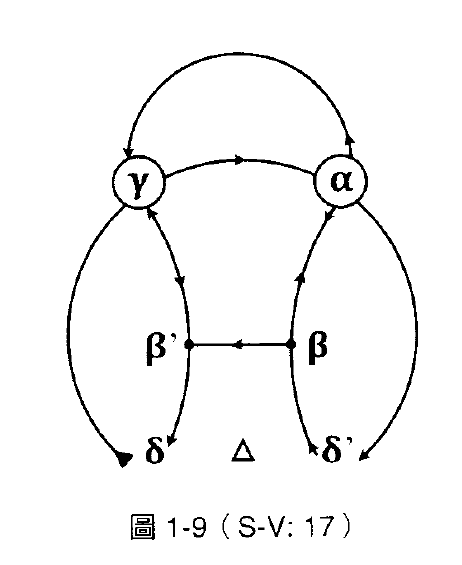

大他者能对主体编码,也说明了它本身也具备相同的结构,于是在之前的SV图上继续加上一层结构:

这个图也就是把之前的言谈图的α的编码扩展了一层,变成了δ’-β-β’-γ-α-α’-γ’-γ-δ。这里的α’是想象的他者,是那个主体想象的能听懂他话的他者。

父亲功能与阳具能指

拉康指出了俄狄浦斯的三个逻辑时间:

- 一开始:父亲是隐藏的,但是阳具已经在母亲某处显现出来了,即母亲欲望的客体。

- 当儿童意识到母亲的被阉割的时候,父亲作为剥夺者出现。

- 最终父亲作为阳具的剥夺者出现,儿童放弃母亲客体,盖味父亲为认同对象,并产生自我理想。

由此可以看到,真实父亲并不重要,重要的是具备父性隐喻功能的想象父亲以及最为关键的象征父亲。

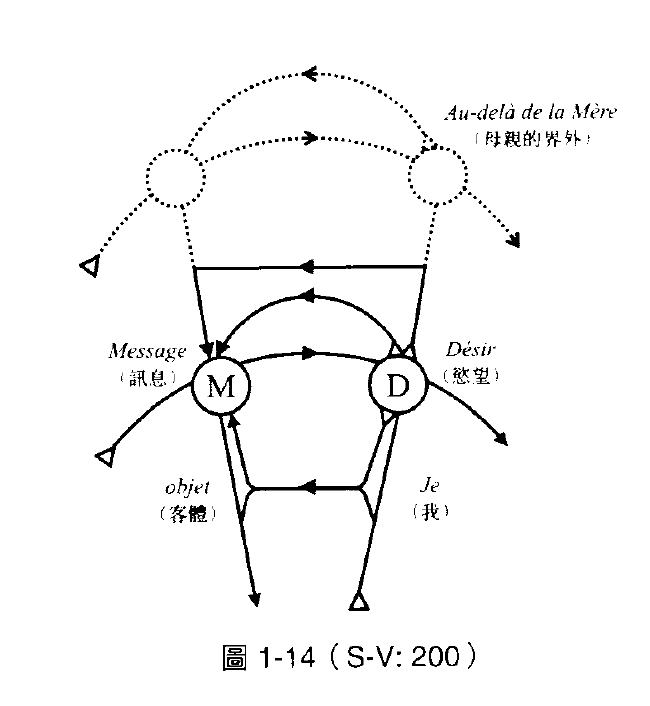

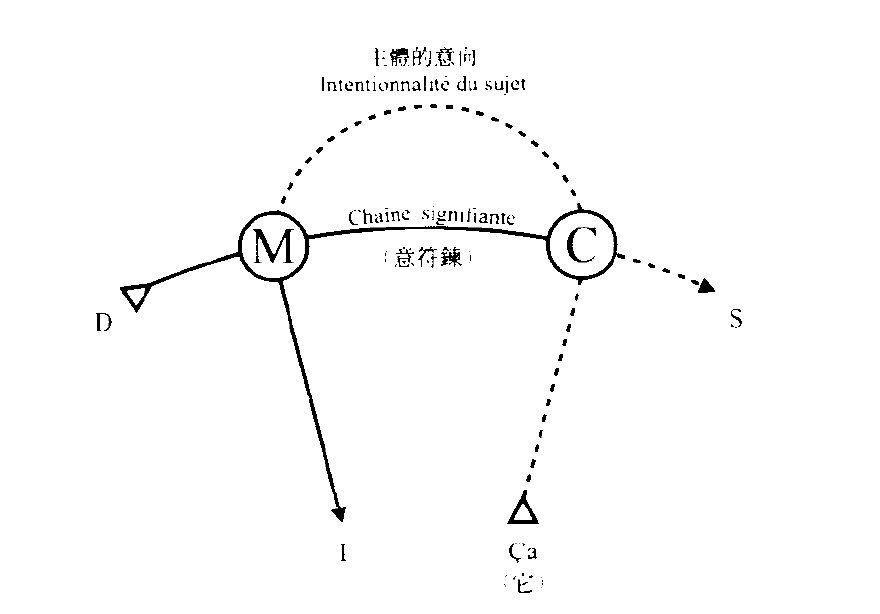

在最开始母子二元欲望关系中,母亲的欲望代表着她某个客体的不在场,这个“在”与“不在”的关系是最早的象征化,而在这种象征化中(又或者是儿童呀呀喊叫产生的要求的母亲的回应?),儿童能感受到一种“界外性”,亦即母亲向来是已经在象征秩序之中的,而儿童无法感受到这种秩序,于是产生这种感觉。这里,拉康将不在场的父亲用虚线表达其“界外性”:

这里母亲充当了儿童大他者的位置,但是因为父亲是不在场的,母亲的语言回路实际上就是一个短路,即D->M的折线。

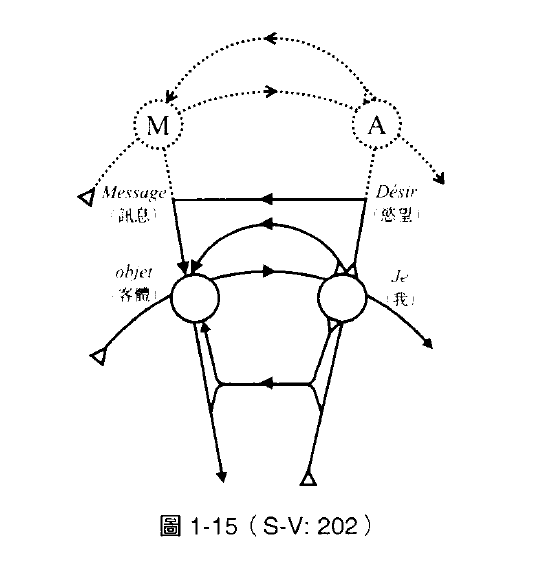

而将母亲的欲望表达出来,也就间接引入了父亲的存在:

可以看到,儿童的要求经由A的到M的编码,产生了母亲的欲望客体,因此儿童在发出要求的时候,自己也就承认了母亲的欲望客体,也就成为一个“受制的主体”。(其实这里用主奴辨证法来解释也可以感觉)

而谁颁布了AM回路的法则呢?就是父亲,父亲作为一个禁止的功能出现在M表达的意义位置上。由此,儿童原本的欲望回路Je-Objet被A-M回路动摇,促使俄狄浦斯进入中介,让儿童从母亲的欲望转向父之名(有点像mi的欲望关系转为IM的关系)。

拉康也因此将精神病阐释为俄狄浦斯的终结的失败,也就是父亲功能未完成。比如倒错就是父亲的禁止功能失败,父亲取代了父亲成为律法颁布者的角色,儿童认同具备阳具的母亲,结果是承认具备纳入的阳具的母亲——恋物癖或者承认具备外置阳具的母亲——同性恋,前者追求想象的阳具,后者追求拥有阳具的性伴侣。

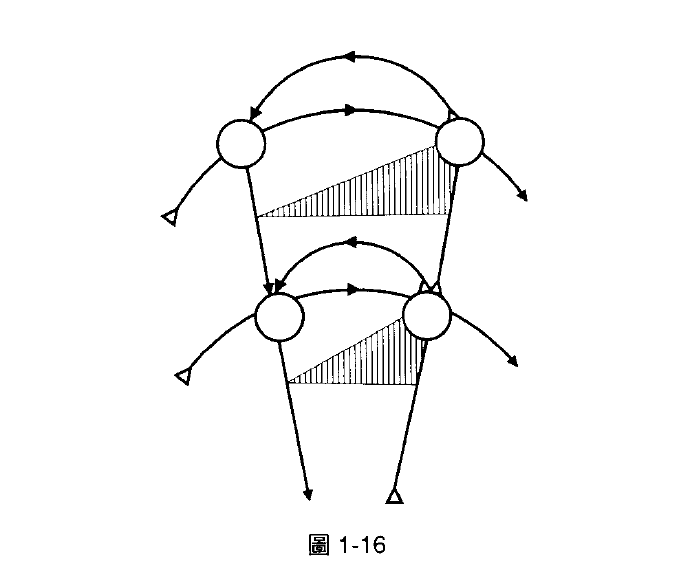

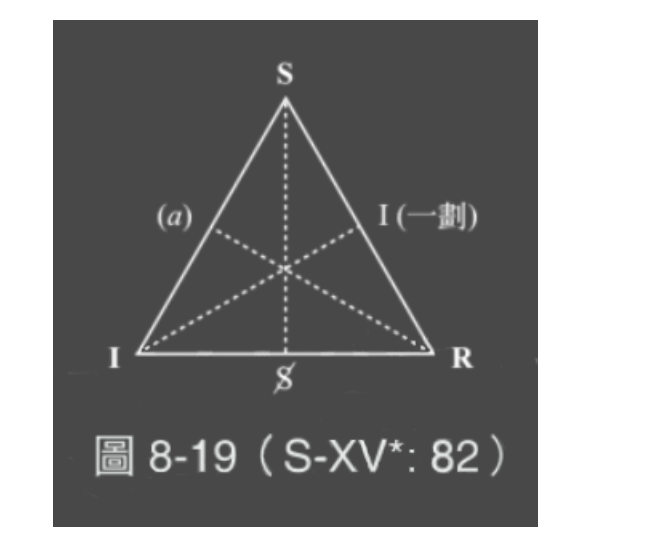

正常的儿童欲望关系是从“儿童——母亲——母亲的欲望客体”三元欲望关系延申到“儿童——母亲——父亲的禁止”三元关系,但在同性恋结构中,小孩认同被想象拥有阳具的母亲,如下图所示:

图中的下方阴影三角形对应的是Je-Desir-objet这个原初三元关系,上方的三角形对应是阉割后的Desir-A-Message三元关系,当两个三元关系等同,也就是说“母亲的欲望客体”未能被“父亲的禁止”取代,导致了儿童不承认父亲的律法而认可自己律法,就导致了倒错式的神经症。

针对俄狄浦斯三个阶段父亲功能的欠缺,拉康区分了精神分析的临床分析分类:

| 俄狄浦斯的三个逻辑时间 | 父亲的功能 | 对主体构成的问题 | 致病机制 | 临床疾病分类 |

|---|---|---|---|---|

| Ⅰ(前俄狄浦斯) | 象征父亲 | 要不要成为阳具 | 除权弃绝(forclusion) | 精神病 |

| Ⅱ(阉割) | 想象父亲 | 要不要接受父亲对母亲的阉割? | 否认(denegation) | 倒错 |

| Ⅲ(俄狄浦斯) | 真实父亲 | 我是男人、女人?或两者皆非? | 抑制(refoulement) | 神经症(歇斯底里症、强迫症) |

- 第一阶段中:原初“母——子”诱人的二元欲望关系经由辩证发展为想象的三元关系——“儿童——母亲——欲望的对象”,此时母亲作为象征的母亲起了大他者的作用,而母亲的象征化就在于她的在场与不在场,当母亲不在场时(真实客体不在场,比如说乳房不在场),儿童会想象母亲的消失意味着什么——意味着母亲需要菲勒斯,而孩子需要母亲,所以孩子就想要成为菲勒斯,此时儿童的欲求不满,介入者是象征的父亲(母亲)。若此时父性功能被“除权弃绝”,就构成了精神病的条件。

- 第二阶段:想象性的父亲的登场,孩子本来以为母亲是最高的等级,绝对的大他者,现在发现还有统御母亲的父亲的存在,这个全知全能的完美父亲破坏了母亲的完美,夺走了母亲的菲勒斯。这个时候儿童意识到了母亲真实的匮乏(不具备菲勒斯),介入者正是想象父亲。此时想象父亲与儿童构成了竞争关系,而之前的“儿童——母亲——欲望的对象”也转变为“儿童——母亲——父亲”的三元象征关系。在第二阶段种,构成第一阶段即前俄狄浦斯阶段发展之巅峰,是父亲对母亲的阉割,此时若儿童拒绝这种阉割,就会导致日后的倒错。

- 第三阶段:也就是阉割,当真实父亲介入,儿童认为父亲可以填补母亲的匮乏,就认同了父亲,也就认同了自己的想象阉割。男孩因此真正拥有男性性别,女孩也停止追求想象阳具,而追求真实的阴茎拥有者。这个阶段,对小孩构成的问题便是成为男人/女人,或者二者皆非,前者就是歇斯底里症,而后者是强迫症的犹豫不决。

上述的表变化一下:

| 俄狄浦斯的三个逻辑时间 | 欠缺模式 | 哪个层面的欠缺 | 欠缺的客体 | 介入者 | 对主体构成的问题 |

|---|---|---|---|---|---|

| Ⅰ | 欲求不满 | 想象的欠缺 | 真实的客体(如乳房作为真实的菲勒斯) | 象征父亲 | 要不要成为阳具? |

| Ⅱ | 匮乏 | 真实的欠缺(发现母亲没有菲勒斯) | 象征的客体(象征的菲勒斯) | 想象父亲 | 要不要接受父亲对母亲的阉割? |

| Ⅲ | 阉割 | 象征的欠缺(转向认同父之名) | 想象的客体(想象的阳具) | 真实父亲 | 是否要承认性别差异? |

可以看到第一个阶段完成后,儿童成为的想象阳具在第三个阶段被阉割掉,也就是抛弃了自己的律法,转向父亲的律法,进入象征界,获得象征阳具。

在拉康之前的心理学家对儿童欲求不满的理解上,认为儿童的要求虽然母亲能一下子满足,但是满足的好与坏让儿童认识到了实在。但是显然,一个能全部满足的母亲不能让儿童区分现实与幻想,因此最开始的欲望的客体就是有欠缺的。这个在场与不在场的母亲就是一个原-象征界,能指的引入儿童才有了现实世界的能力。

关于这个认识现实,拉康以下图表示:

儿童在进入语言的同时就进入了语言能指代表的世界,比如:婴儿对不在场的乳房的要求的呼喊和母亲的回应就是一种最源始的能指现象,此时对立的双方就是儿童与母亲的对立。

为了确定阳具能指的锚定作用,拉康重新解读了弗洛伊德“一个小孩被打”的案例。

弗洛伊德对这个案例的患者精神发展分了三步骤:

- 爸爸打小孩;

- 我被爸爸打;

- 一个小孩被打;

可以看到,弗洛伊德的这种分析最开始都是“爸爸打小孩”,也就是父亲为了表达对我的偏爱而打“那个小孩”。

拉康认为,这里持有鞭子的、至上的父亲正体现了阳具能指的至上性,而语句结构的变化正体现了能指的重要性,第三阶段的不在场却永远在场的父亲正是父之名。被持有的鞭子正是象征秩序中的禁令:只要僭越就逃不过鞭刑。

关于女性的欲望,拉康指出,女性因为对父亲的认同产生的象征的自我理想,会让自己与丈夫的关系重复或延续她与母亲的关系,在这种关系中,女人的欲望会被面纱遮住,因此女性欲望的主客体是很难立即回答的。

而人的欲望的不断变化,其实就是阳具的不断被替代,人们一般会用一些符号标记来表达自己的欲望的某个东西,比如图腾、刺青等,这些记号都说明了人自己原本的象征阳具被替代,自己的欲望晋升到新的层次。

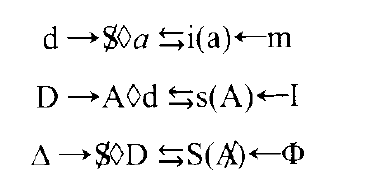

欲望与能指异化公式:

最左边的三个符号:d,D和空心三角形,分别代表欲望(desir),要求和前符号化主体(需求),需求因为要求的异化导致了欲望的出现。

最右边的三个符号:m,I, Ø,分别代表理想自我,自我理想,象征阳具。

第一个公式:大他者的欲望与幻想关系(左边的公式)打造了个体的欲望(右边的公式)。

第二个公式:对受制于自己的欲望的大他者的要求与自我理想对大他者的所指的关系。

第三个公式:前结构的主体的需求必须被语言异化变成要求才能发挥作用(左边的公式),这也引出了大他者之欠缺的阳具能指的作用(右边的公式)。

因为欲望始终是对大他者欲望之欠缺的欲望(就像父之名永远建立在原父之名上),因此欲望总是欲望在欲望之外的东西,具备一种“离心性”特质,欲望的本质就永不得满足。

欲望的辩证与诠释

欲望辩证的结构与图示

拉康在第六讲座中指出,边缘现象(梦、诙谐语等)与病理结构(神经症、精神病与倒错)均因情欲化而和欲望过程相关,后者与前者的差异仅在于后者被卷入欲望的时候也引发了焦虑,因此,拉康将弗洛伊德对焦虑的防御改成了对欲望的防御,而力比多在拉康看来其实就是人与人能指关系产生的欲望能量。

而由于大他者颁布的编码使得主体提出的需求在转变为要求后是更加丰富的,要求与需求之间的落差构成了欲望的状态。

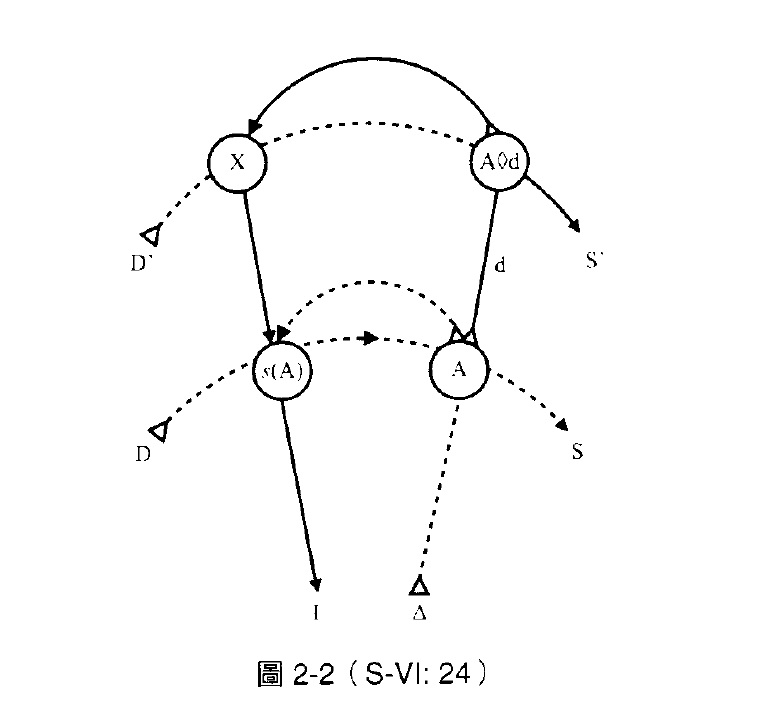

依旧是锚定点,不过多了一些虚线,以表示尚无形式特征:

- 虚线表示,△到自我理想I在经由C的编码前是没有意义的,直到M产生讯息之后,才是实线,即产生意义。(右侧的虚线我猜测是表达能指链是无限的延申的意思)

而回溯性运动的曲线是如何产生的,欲望如何被编码成语言的?这些都要引出后面的图2、3、4(实在看不懂后面几个图在说几把,赶紧看下欲望图2,3,4)。

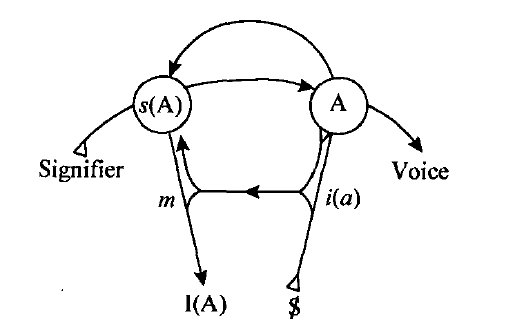

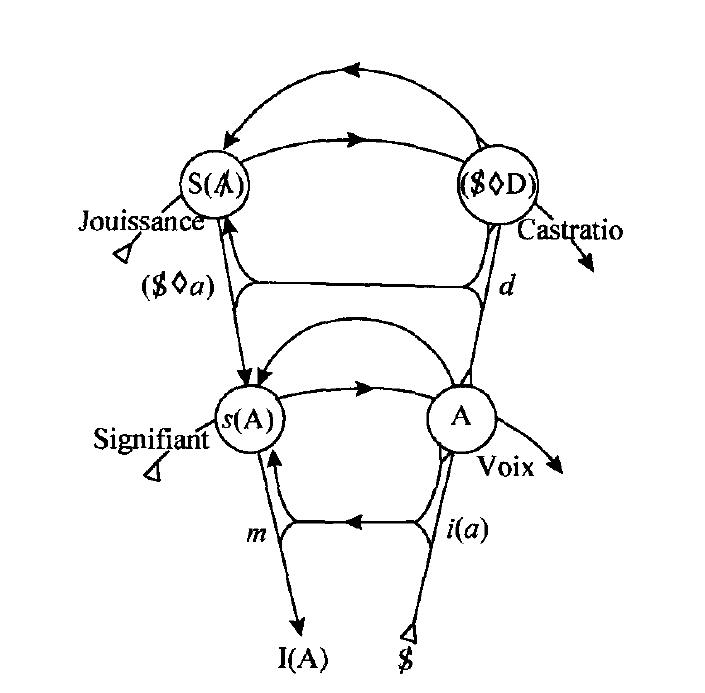

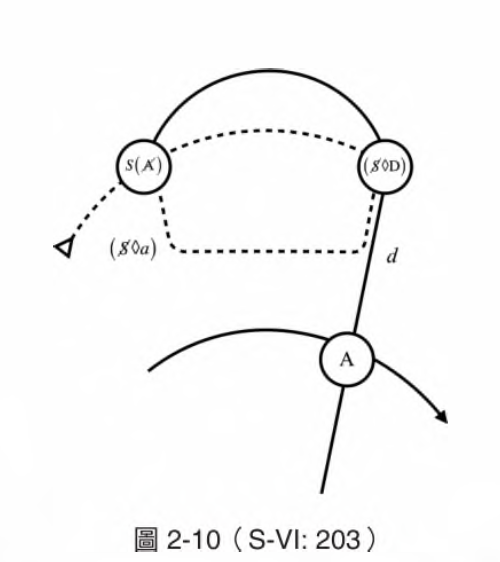

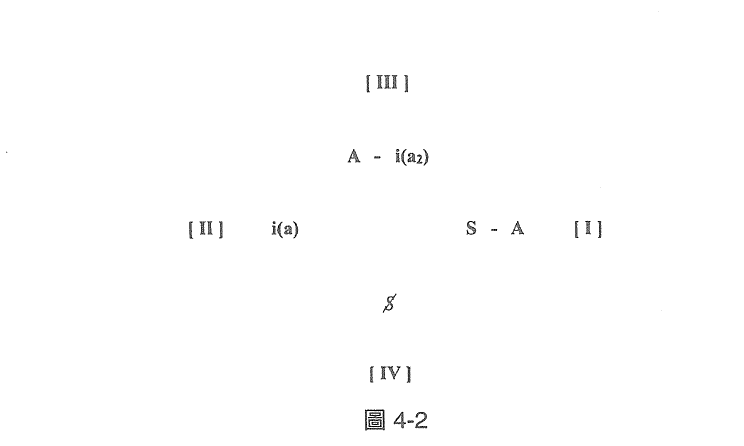

欲望图2:

- 划掉的S:运作出来的无意识主体,也是能运用能指言说的主题;

- A:能指的宝库,大他者;

- s(A):s是所指(意义),A是他者,整体也就是由他者提供给主体的讯息,也就是意义;

- I(A):自我理想,象征界的产物;

- i:理想自我,想象界产物;

- i(a):镜映;

- s(A)->A,再由A->s(A),说明了主体对能指的屈从,也就是主体发现没有能指的干预,自身无法产生意义(类似诙谐语的产生)。也可以理解为当主体在言说的时候,由于语言之墙的作用,言说一定会回到无意识—他者那边进行编码。

- 最下方的两个标记由欲望图1中的△到划杠S变成了划杠S到I(A),拉康对这个变化的解读为:这是一个逆转的结果,主体在每一阶段经由这一效果而称为他的曾是,而他之将是只能以未来完成时态来宣布。(这里就有很深的曾在的观念,曾在与将来是在时间性绽出中统一的,这种统一也就是因为此在的非本真之前的曾在和将来到此在之前的都是本己能在。)这种回溯结构因此需要2*2+1=5个解释。

- 划杠S->I(A):虽然主体被阉割了,但是他拒不承认,他会以各种方式穿越能指构建自己的自我理想,而这个自我理想是达不到的,因此只会是“未来完成时”时态。

- I(A)->划杠S:这个回溯运动也就是说自我理想是他者在他者领域召唤的“我”,这个“我”是被他者先行结构的,也就是“我”的曾是。(拉康将划杠S到I(A)是因为他者对“我”的曾在的召唤,这里的召唤、曾在的字眼很难不让人想到良知对本己能在的召唤,也就是被抛的沉沦的畏的此在对最本己的能在的此在的召唤。。。。我感觉这里就可以搅混水,成年人还会进行儿童时期的这种回溯运动,也就是良知的召唤,而这个召唤的由头就是他者对阉割主体的召唤。)

- 这里我觉得有点奇怪,△是神话的主体,为什么这里解释就解释成I(A)了呢?是说自我理想I(A)也对应了是主体的神话主体?是因为这两者都是一种认同吗,△是一种希望的我之曾是理想自我,而I(A)是自我理想。

- A->i(a)->m->s(A):A作为镜子阶段象征界的入侵者,他给了主体一个自我理想的期许。在i(a)的镜映错认作用和A的期许之下,划杠S形成了自己的理想自我m,而这个m的就是之前他者给予的期许的意义。“我”总是把他人对“我”象征的看转换为“我”对自己想象的看。(举个例子,一些人会认为程序员就是格子衫的,于是上下班就穿格子衫,那当他们以程序员自居的时候,谁在注视他们呢?是社会这个大他者。在这个大他者的期许中,格子衫的形象是一种严谨的气质的能指,程序员想象自己穿上格子衫就是一个严谨的程序员,并在社会的期许中将这种严谨的程序员作为自己的自我理想。)

自我只有被表述为话语意指过程的一个转喻而不是话语中“我”才能被完成。

- 划杠S->i(a)->m->I(A):阉割主体在i(a)作用下想变成自己的曾在的那个本真的主体,而这个主体也会指引着主体自己去存在的将来,形成“我之将是”。

如上所述,欲望图2主要说明的主体的自我认同——包括了想象性认同和象征性认同,这两种认同是交互作用的,但是这种认同本身就是有裂缝的,因为对于主体而言,自我认同无非是一种误认。人需要这种误认式的认同恰恰说明了人自始就是带着原初创伤的,无论是人特有的“早产”现象还是与自然分离后的虚无主义,原初的无以弥合的欠缺激发着主体去寻求各种弥合性认同。而认同必须要经由他者介入,于是所有的弥合都会留下残余,在这种残余中,主体又会寻求下一轮欲求。

基于上有了欲望图3:

- 鱼钩状的不可闭合的回路说明的是自我认同的裂隙,主体的欲望在此外溢。

- d:小写的d并不是说d在想象界中,虽然欲望总是通过要求发出,但是欲望总在言说之外,因此在这里使用小写的d来表征。

要进入能指的意指过程,主体必须要经过阉割,因此主体总会想象这样一个原初父亲的角色——一个没有阉割的就可以进行意指过程的原初父亲,也就是说一个在能指链之外的绝对能指,以保证整个能指链完成(好像康德的自由因)。拉康对是否存在这样一个原父给了绝对否定的回答。

(原始)父亲被当作法律权威的原初代表,这个事实要求我们去说明他凭着什么样的优先在场模式而让自己处在主体之外的,后者实际已被带去占据他者亦即母亲的位置。

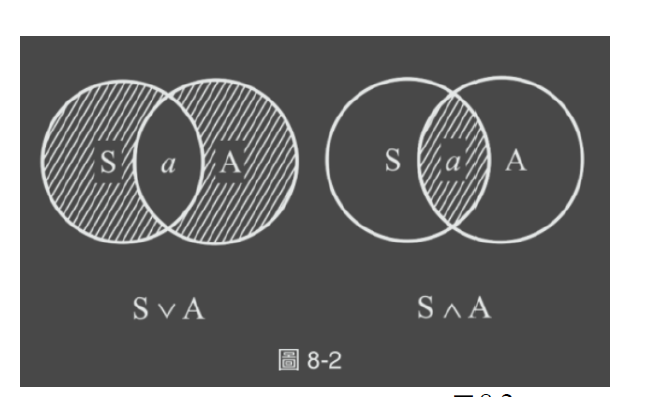

语言的异化作用使得需求和要求分离,欲望在这个分离的裂隙中闪现(需求和要求相互关系就是有交集的两个集合)。而要求总是他者的要求,是主体对他者要求的确认,所以人的欲望根本上是他者的欲望——人是作为他者来欲望的、总是欲望他者所欲望的,人也总是欲望成为他者的欲望。

这里也不难看出为什么我们在生活里总会对别人的要求发出疑问“你究竟想要什么?”,语言作为一种主体间传输的纽带,实则更是一道语言之墙,主体针对他者的凝视,却总是只能被隐晦的躲在语言之后的他者煎逼。

要求和需求之间的裂隙产生的疑问,正是欲望图3中的问号,拉康以鱼钩状的符号,告诉我们,“我正在要求你这样,但我真正要求你的,是反驳我的要求,因为此要求非彼要求”。

- 划杠S ◇ a :划杠S 代表被欲望分离的、阉割的主体;a代表永远失落的欲望对象;◇有“围合——发展——连接——分离”的含义;因此 划杠S ◇ a可以读作“S(划杠S)在欲望对象面前消隐”,讲的是划杠S和a之间的◇悖论关系。在“Che vuoi?”的疑问中,主体不得已用这个幻想来填补需求和要求之间的裂隙。这样来看,欲望在幻想的弥补中产生,欲望实则就是在防御欲望,对“纯粹超幻影欲望”的防御。

由此来看,欲望图3对欲望图2补充的那个鱼钩或者问好,其实就是在暗示欲望就像一个的鱼钩,他者是放钩的人,主体是鱼,是他者欲望的牺牲品。而他者也是有匮乏的,于是主体不得不问“Che vuoi”,这个问题即是给他者的,也是给自己的。

在幻想的建构下,欲望的小a其实并不会给主体带来满足,相反会带回到主体的原初失落,在“Che vuoi”的疑问中,主体感受到了分裂感,而这个创伤的时刻,就给主体带来了精神分析的“结论时刻”——穿越幻想。

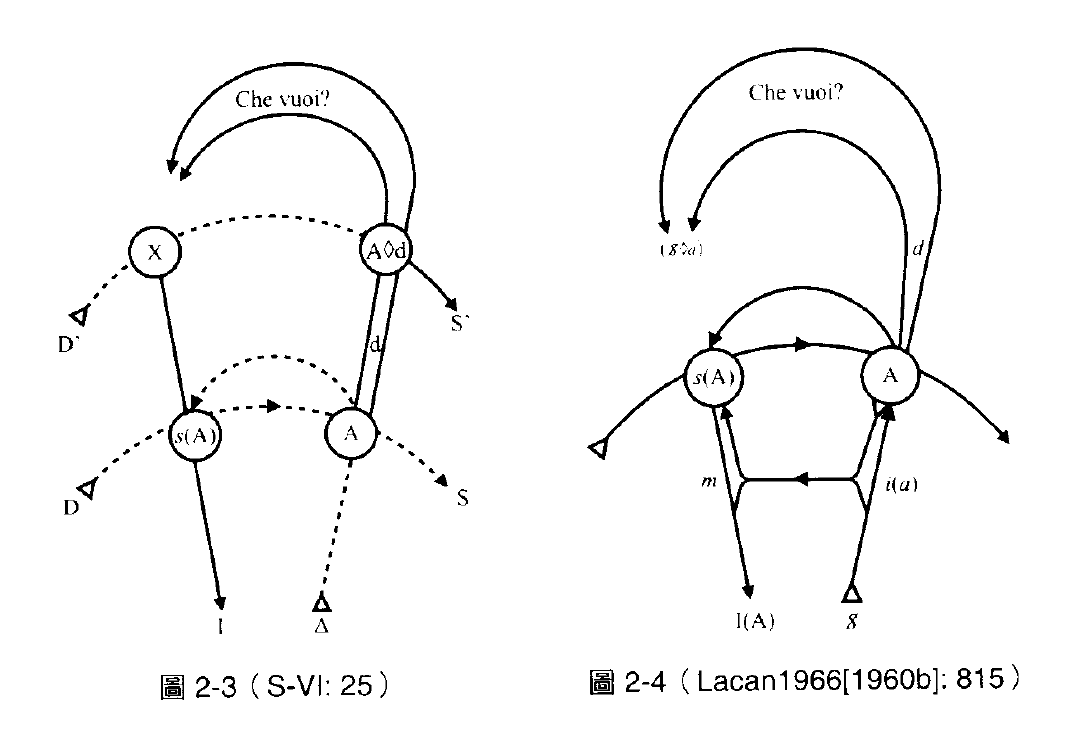

由此产生了欲望图4:

- S(A/):被划杠的他者能指,也就是一个有欠缺的能指。能指集合的大他者缺失的是那一个能缝合语言之墙的东西,即想象的菲勒斯能指。他者的场域的能指系统并非完整的意义,主体并不能从他者场域里获得自己完整的意义,主体的被阉割的想象菲勒斯并不在那。当然,这也可以解读成一个不设置一个完满的原父的他者,即不存在“他者的他者”。

- $ ◇ D:驱力公式,阉割的主体和驱力之间的“围合——发展——连接——分离”的关系。D在这里表示的要求,从语言中表达的要求,对无条件的爱的要求。驱力和要求的关系:欲望是单数的,对失落的想象阳具的欲望,而驱力是复数的,它把欲望导向不同的对象。这里可以解读为:主体追求原乐的意志和能指不可能之间的连接,在这种悖论的连接中,主体对欲望之悲剧的可怕的执念。

欲望图4包括两个部分,首先是下半部分的意义产生和主体的关系,即主体产生的自我认同,包括了理想自我——想象性认同和自我理想——象征性认同。用横轴的“能指->声音”来看的话,下半部分的图指示了主体在想象界和象征界运作的情况。

欲望图4上半部分以“原乐->阉割”来界定的话,就指示了主体在想象界和象征界共同运作的实在界的运作情况。

- 划杠S ◇ D->S(A/)的环路:在悲剧式驱力的作用下,主体想要通过要求成为他者的欲望,但是当他者试图缝合意义能指链的时候,总会是失败的,得到的只是S(A/)这样的一个不可能的意义。换言之,当“我”抛弃了我所有的象征性符号之后,关乎“我”的一切都是没有的,最后的剩余,也就是象征秩序切割后的剩余,就是一个空无,一个“对象a”。拉康也用一个公式 $s=\sqrt{-1}$ 来表达这个欠缺的能指(Das Ding)。

这样一种为欲望而欲望、为欠缺而欠缺的支撑就是原乐,原乐的一些概念:

- 原乐是人对过度亢奋转台的追求;

- 原乐是对欠缺而来的欲望的享受;

- 原乐是一种僭越,对快感原则的、父之名的僭越;

- 在这种僭越禁令之中,原乐反而更加的富有力量,换言之,律令越严格,原乐越强烈;

- 原乐也与原父有关,与菲勒斯有关;

拉康在这里把原乐的轴放在能指链的上方,是想表达人还有分离的冲动——分离于能指机器的冲动,也就是一种先于自身的存在论建构。象征化的大他者秩序总是会禁止原乐,但是这种禁止其实也标志了其本身的缺失,当主体在追求原乐的过程发现了秩序背后的空无,就会开始寻找原乐,继而与大他者分离。

原乐是使我们与机器区分开的东西。

阉割意味着原乐必须被拒绝,为的是在欲望之大法的相反层级上可以得到它。

(至此,吴琼老师有关四张欲望图的讲解就基本结束,不得不说,学艺术出身的老师文笔实在好,“欲望的辩证法。。。是主体朝向死亡之途的一次次艳舞表演,是主体为自己的原初丧失举行的一次次哀悼”。。。现在回到永夜微光。)

当儿童意识到是有一个运作的大他者对其要求回应的时候,原初的语言图就延伸如下:

上半层的意识大概就是:儿童的欲望经由要求发出,目的是经由他者的欲望(也就是A◇d)得到回应,最终得到的回应是一个X,即未知的象征意义。由这张图,就可以得到主体的欲望是依附大他者的欲望而产生。

而大他者的匮乏,因而依附大他者欲望的主体的要求和需求间的裂隙(语言之墙),导致了下图中的左图,而左图也就是欲望图3的前身,后续拉康将其变为欲望图3(右图):

此时大他者的对主体的回应任然是一个不清不楚的X——主体不知道他者想要从他那里获得什么,于是主体感受到了焦虑——因此焦虑其实就是欲望,主体不知道他者的欲望,因而无法确定自己的欲望。

面对这种焦虑产生的无助感,主体只能请求i(a)的帮助,类似于欲望图4:

在此,主体任然不知道他者的意义是什么,他的d经由悲剧性驱力(也就是防御机制)涌向未知的意义X,而这个层次是在幻想背景下发生的。

拉康强调,欲望图的层次是同时发生的,也就是当主体提出要求时,说话是同时从△(咋又不是 $ )、A、D、D’同时发生的,下层次代表的是主体在说话时象征层面发生的东西,而上层是无意识层面发生的场域,虚线代表了被抑制的能指发生机制。

针对欲望图4,拉康也强调了上下两个层次:上面的无意识层次是“说的主体”,而下面的层次是“话的主体”。临床上,精神分析师必须从主体与能指的关系厘清要求与欲望的差异,才能知道需要诠释(分析)什么。

欲望与说话主体的分裂

关于梦,弗洛伊德认为梦是愿望的实现,而拉康认为梦实现的愿望是一种“语言的满足”。

针对弗洛伊德释梦时对梦的内容的补充,拉康认为关于释梦,更重要的是梦删除、遗漏、变形的内容,亦以及这些能指作用的机制(显然这是梦对能指作用的一种抑制)。那么梦的抑制是如何发生的?

这可以从儿童和成人梦不同表达方式来看。儿童梦中的欲望一般是直接表现出来的,这可以看出,欲望的最初状态就是一种对禁令的挑战——即使被禁止,也要说出。儿童的梦一般不会包含相反的含义,也就是“检禁”,是愿望的直接呈现。而成人的梦境一般是愿望和检禁的相互拉锯,这可以看出,成人的语言表达是不直接的,或者说是“欺诈”的,由此产生了“说的主体”和“话的主体”的分化,以及语言的“否定”功能。这里的“检禁”功能是语言一种对愿望的否定,但同时也让愿望被说了出来。这里禁止的但也实则说出来的东西,正式结构语言学中“说”和“话”的差异。

弗洛伊德对否定进行了区分,包括否定的判断和对判断的否定(即出现了下判断的主体),后者是一种扬弃的废除,被抑制物进入了意识,但是并未被接纳,语言既废除了抑制物同时也保留了抑制物,是一种扬弃功能。

关于“说的主体”和“话的主体”的分裂,其实就是“说的主体”是意识到自己在发出要求的主体(述陈主体),而“话的主体”只是一个陈述主体(这里懒得改,因为说和话也能表达差不多意思)。只有当主体在语言中试图掩盖一些东西,做了对判断的否定,才能成为一个说的主体,因为他开始试图擦除、欺诈什么,开始进入了能指链的作用。

由此,拉康也区分了哲学的主体和精神分析的主体,前者其实也是一个客体,不过是从外界抽离了出来,而精神分析的主体则是述陈主体,是说话的主体。相应的,精神分析的客体是支撑其主体的欲望对象,只有通过能指作用主体才能将其把握。

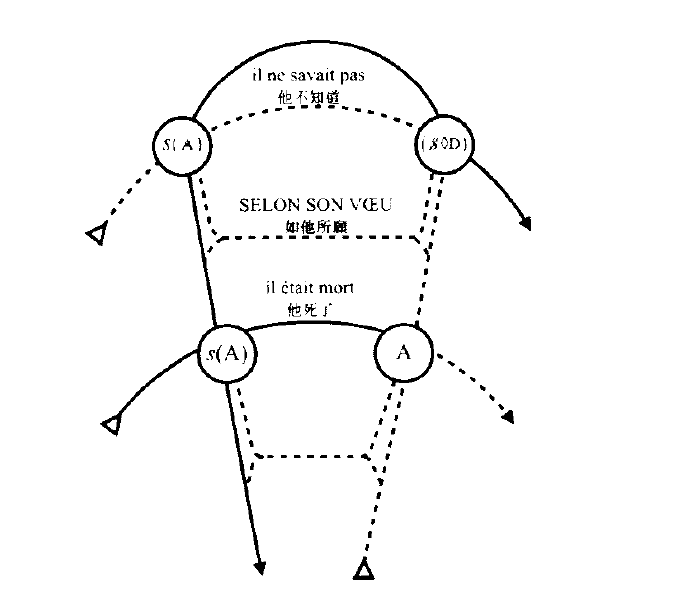

区分了说的主体(无意识主体)和话的主体(能指作用中的主体)之后,拉康重新阐释了“父亲之死”的梦:

首先,“他死了”一定预设了一个说的主体,因为没有这个下否定判断的主体,父亲不会成为永恒不灭的父亲。而“他死了,他并不知道,如他所愿”中对“他不知道”的检禁,说明了无意识主体的抑制作用,将主体可能面临的欲望丧失的恐惧防御在外。

这也能看出,人在做梦时,无意识的说的主体不断地进行介入能指运作,对能指符号拆解、替代,于是对于梦的表述向来是不完整的(弗洛伊德也因此强调言说者说梦时的语气、情绪等的重要性),主体躲在了梦的后面,分析师需要填补上“说的主体”的作用,从破碎断裂的能指链中找到主体的欲望道路。

一则梦例的重新诠释

拉康更强调从梦的叙述中去把握欲望的能指结构,这里分析一个拉康对沙尔佩案例的重新诠释。

分析者症状如下:总是过度控制肌肉与运动,说话与遣词也尽量中规中矩。有次他进入诊间前咳嗽,然后躺下自问自答表示这个咳嗽是为了提醒房间里的恋人即将要进门,但是他不知道为什么进入分析师的房间也会咳嗽,他只是联想出一个幻想:自己躲在一个不该进去的房间,于是为了不被人发现,他会学狗叫,让人以为房间里只是一只狗。进而从这只狗,他又联想到曾有只狗磨蹭他的脚自慰。接着,他就提到以下的梦:

不知道為什麼,這讓我想到我昨夜做的夢,一個很巨大、無止 盡的夢。我必須用接下來一個小時內僅剩的所有時間來告訴您 這個夢。〔……〕這應該是我做過最長的夢〔但他說出來之後 卻是一個簡短的夢〕。我夢見:我和我太太進行了一趟環遊世界(I was taking a journey with my wife around the world)。我們到了捷克,在那裡發生了各式各樣的事。我在途中遇見一個女人,那條路讓我想起不久前向您描述的兩個夢中的道路。在那兩個夢中,我在一個女人面前和另一個女人玩著性遊戲,而這也發生在這次的夢中,當時我太太就在那裡。我遇見的這個女人外表非常熱情,她讓我想到昨天在餐廳遇見的另一個棕髮、雙唇飽滿、紅潤且外表非常熱情的女人。而且,顯然只要我給她一點試探,她一定會有回應。可能就是她引起了這個夢。夢裡的那女人想和我性交並且採取主動。如您所知,這對我有很大的幫助,如果女人願意這麼做對我幫助很大。在夢裡,那女人就貼在我身上。我剛想起來,她顯然是想把我的陰莖放入她身體裡,我可以形容她是怎麼做的,但我不同意。她非常失望,所以我可能要手淫她(she was so disappointed I thought that I would masturbate her)。但把這個動詞當成及物動詞聽起來不太對。 應該說「自己手淫」才對,把這個字當成及物動詞完全錯了。 (Sharpe 1937: 131-133 )

沙尔佩认为,这个梦主要反应了分析者儿时看到女性生殖器官而引发的阉割恐惧以及对律法的恐惧,比如分析者描述女人生殖器长得像“斗篷”,幻想是一张嘴而不敢放进去的阴道等,而分析者咳嗽的目的类似于儿时能让父母分开的哭泣,以让幻想的在一起的恋人分开。

拉康认为,沙尔佩的分析忽略了几个关键的点,比如“她非常失望”,失望的是什么,“我可能要手淫她”,应该还原为“她非常失望,没有我的阴茎(或没有阴茎)【以致】我想她可以自己手淫而不是我手淫她”。这些忽略就体现了主体在梦中试图擦掉自己,正如一开始分析者幻想“躲在一个不该进去的房间”而学狗叫,都是让自己不再是自己,让狗的能指代替自己的位置,从而躲在语言后面(这种将狗的能指替代自己,正是结构语言学中强调的语言的无意义练习,能指在相互替换(隐喻)中产生),而房间里存在一个想象的他者(划杠S◇a),即幻想(主体通过躲在语言后面,产生幻想来让自己的躲避无意义危机)。

拉康认为,分析师应将梦的定位关注在梦上层的说的层次:

分析者一开始自问“咳嗽的目的”时候,他就自觉处在了分析者(大他者)的位置上,并试图通过幻想获得讯息S(/A)。而学狗叫这个能指以及联想的狗的自慰,是指分析者的如下想法:

做给我看,我该怎么做。但前提是作为第三者的大他者不在那里,否则我就会羞愧地消失。

这都反映了分析者被阉割的主体$以及想象的客体a之间的关系。

分析者想象的“手淫她”=“自己手淫”,呈现了语言文法上的“包覆”关系,这种包覆关系下,分析者的欲望固着在上面(固着不就是倒错的基本症状吗?),这种固着导致了分析者焦虑于“交合双亲形象”。此外,梦中分析者化身的女人反映了分析者情欲被女性化,这与他小时候被绑的经历有关,情欲的女性化导致他必须是无能的男人才能维持男人的身份。

分析者的梦中,阳具一直不在场——这个不在场却一直在的阳具正如失窃的信中的信件,不在场的阳具其实就是确定在场的每个人的身份的锚定点。分析者害怕阳具的丢失,就将阳具藏在了自己的太太身上,此时,女性伴侣就是分析者的大他者,这个大他者导致了主体的欲望经济。“a journey with my wife around the world”,这里被凸显的“my wife”正是那个万能的大他者形象。而沙尔佩作为女性分析师,并没有发现分析者实质的欲望经济,那个对象征阳具(阳具能指)的根本欲望。

若男孩接受母亲被父亲阉割的事实,他就可以不再认同于阳具,进而发现自己和母亲不同,「他并非没有阳具」(il n’est pas sans l’avoir)。因此悖谬地,男人是透过阉割才重新获得阳具。而女孩接受父亲对母亲的阉割之后,虽然也放弃对阳具的认同,但她将发现自己的处境和母亲相同,也就是「她没有阳具」(elle est sans l’avoir),这便构成了她日后对阴茎之羡忌的来源。

分析者的父亲在他3岁时过世,这使得分析者没有准备好接受母亲被阉割的事实(也就是阉割环节出错了),女人因此不能被阉割为不完美的女人,否则就是一个有缺陷的大他者——分析者当然不能接受这个现象,于是在梦中,分析者将阳具藏在了女人身上,因而阳具不在场。

主体一直在做某个戏法,让某个东西(阳具或者自己)不在那里,从而可以实现自己的欲望,主体忽视了真正匮乏的大他者从而进行自己的欲望。

《哈姆雷特》中的欲望辩证

“to be or not to be”是《哈姆雷特》中的一句很著名的话,表达了一种犹豫不决,而这种犹豫不决,在拉康看来,对应了俄狄浦斯过程中的“要不要成为阳具”。

(在拉康看来,用精神分析解读文学作品并非对其作者或者人物进行无意识分析——即并非“应用精神分析”,而是解读作品与人与欲望结构相关的向度,精神分析的应用是临川精神分析。)

对拉康而言,《哈姆雷特》就是一出可以厘清阉割情结之能指结构关系的欲望悲剧,人必须在欲望迷宫中找到自己的位置。

哈姆雷特对于替父报仇的犹豫就在于:弑父夺母的叔父替他实现了童年时被压抑的愿望,以至于他对叔父的仇恨还带着自责和良心的疑虑——我为什么会不想杀他呢?哈姆雷特为为父报仇和对母亲的欲望的矛盾关系踌躇。而哈姆雷特和传统的俄狄浦斯情结不同(“父亲之死”)就在于,哈姆雷特知道谁是杀父的凶手,对哈姆雷特而言,弑父这种深层次的无意识欲望变成了一个表象,这也导致其欲望结构遭到扭曲。这种欲望的扭曲也导致了他不敢去面对欧菲莉亚。

对哈姆雷特而言,弑父的罪行一开始就存在了,这也导致他不得不做出“to be or not to be”的问题,只要“不存在”,摆脱了象征秩序,就可以摆脱这些象征的债务。

当哈姆雷特对母亲说出“妳不再年轻了,该收心回归道德正途,不要成天想乱搞和叔父睡觉”(而和我睡觉?)时,其实也是暗示着他陷入了母亲的欲望之中,母亲成为了他的大他者,他的欲望被完满的母亲的欲望塑造。

哈姆雷特的欲望是一个扭曲的欲望,它是「母亲的欲望」而非「对母亲的欲望」。

而父亲给的讯息就像大他者的讯息,只是一个S(/A)(换言之,没有阉割阶段就直接告诉了他真理),这个匮乏的大他者被赤裸裸地呈现给哈姆雷特的。来自地狱的绝望真理让哈姆雷特又重新走向死亡之约。

当哈姆雷特认清了这个现实之后,雷尔提这个角色又充当了哈姆雷特的镜子,最终哈姆雷特得以找回自己的欲望,成为男性。

如此,《哈姆雷特》这出悲剧的核心可归结为「请赐予我,我的欲望」。

而欧菲莉亚这个角色,正是哈姆雷特欲望客体——object a,经由这个客体a,哈姆雷特才能获得大他者的欠缺阳具能指,摆定自己的欲望位置。

客体取代了阳具在幻想中的功能,以幻想为基础的欲望才得以构成。

阳具能指(Ø)针对的是一个幻想的客体,经由这个客体,主体能够填补大他者在象征系统中缺乏的东西,从而填补自己的象征界丧失。

哈姆雷特跳入墓穴哀悼欧菲莉亚后说出了“我爱欧菲莉亚”,这也显示,唯有当客体变成不可能,才有机会再度成为欲望客体,这正是欲望的强迫特征(某种重复性,出自Beyond the pleasure principle)。通过哀悼,主体将失落客体“体内化”。

哀悼是透过“象征的”仪式(如葬礼)去弥补一个“真实的”空缺。

欲望的客体和哀悼的失落的客体还同。欲望的客体是幻想中代替弥补主体缺失的客体,而哀悼的客体是主体认同并入的对象,是一个自恋性客体。

欲望的Object a是一个客体,它支撑着主体与他所不是的那个东西的关系。

(这个Object a有点像海德格尔说的“不之状态”中的罪责,只有当主体认清了自己的罪责——永远在能在之后的罪责,才会重新找到自己的可能性的位置,才能去追寻自己的欲望。a维系着主体与存在的否定性或虚无,而罪责良知也在不断地召唤着主体回到创造意义的可能性的位置上来。)

就此而言,《哈姆雷特》彰显的并非「弑父恋母」的俄狄浦斯欲望,而是该欲望在阉割威胁之后的没落。

在成为母亲的阳具和僭越大他者的欲望的矛盾之间,客体a的出现让哈姆雷特重新获得了象征阳具(或者说拥有获得象征阳具的权利?),获得了自己的欲望。

从欲望逻辑到精神分析美学——伦理学

欲望伦理学与真实

精神分析师不会以“痊愈”或“恢复先前状态”为治疗目的,比如临床上,精神分析师不会回应或满足病患对痊愈、幸福的要求,而是想怎么回应这些要求,从而指出这些要求的意义。

传统的西方医学的指导思想就是从苏格拉底、亚里士多德开始的以快感为原则的“善”的伦理学,任何形式的治疗都涉及“好坏”、“对错”、“善恶”的判读,都预设了一个“善”的正常状态。病人之所以为病人是因为某些身体或者精神状态有了“病态”,而医疗行为的目的就是为了治疗这些病态,希望人“善”,这种让人“善”的行为也是医师们心中助人为本的思想。

那具体什么样的行为是“善”的?康德在《实践理性批判》中给出了一些定义,即有关定言命令的定义:

- 普遍性公式:要只按照你同时认为也能成为普遍规律的准则去行动。你的行动,要使你的准则通过你的意志上升为普遍的法则。

- 质料公式:你的行动,要把自己的人格中的人性和其他人格中的人性,在任何时候都同样看作是目的,永远不能仅仅看作是手段。(人是目的,不是手段)

- 自律性公式:每个有理性者的意志的观念都是普遍立法意志的观念。每个有理性的存在,在任何时候都要把自己的看作是一个由于意志自由而可能的目的王国中的立法者。(即处于自身内在必然性而行动,自由即自律)

一个行为满足了这三点,那么这个行为就是符合“道德”的,但是康德也因为自然和道德的冲突引入了神,也就是“意志自由”、“灵魂不朽”和“上帝存在”:

道德的确是最高的善却不是最圆满的善。因为人同时生活在两个世界,他有权在这两个世界都获得圆满性。

“至善”既包括德性,也包括幸福,它是以德性为第一要素的德性与幸福的统一。

康德有关善的定义的问题很明显,普遍完满的善一定会带来普遍完满的恶。就比如在平等权下,萨德认为,既然平等的享用权是普遍性的,那么男人就可以依照这个普遍的平等权让女人对其服从(仍然是自然和社会的冲突。)。

精神分析认为,快感原则发展的结果是现实原则,欲望引起了对欲望的防御。就比如梦本应该是满足愿望的场所,却不断检禁着愿望,梦才得以产生。因此,精神分析认为,不应该去解放人的欲望,这样只会造成更大的痛苦与罪恶感;也不主张禁欲,因为禁欲只是泛道德主义。

拉康认为精神分析伦理学中比较重要的三个“理想”:

- 建立在良好客体关系基础上“理想的爱”。

- 弗洛伊德在《有尽与无尽的分析》中所说的“真理之爱”。

- 精神分析治疗的伦理目标。

而理想,涉及的是想象和象征的元素(而这些其实都是实在界的反应),因此拉康那也强调,精神分析伦理学必须从真实的地方出发:

在我們受到象徵所結構的活動中,道德律法、道德命令與道德審級的存在是真實〔……〕藉以展現的方式。

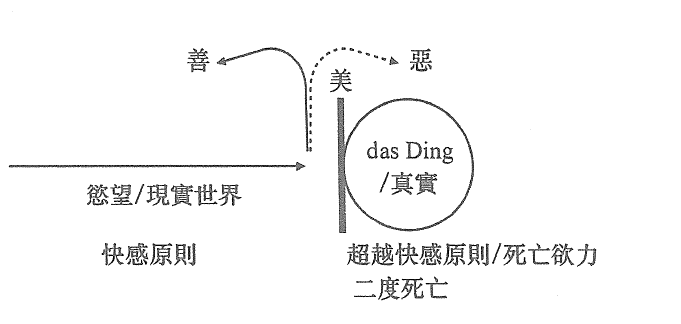

拉康认为,驱使欲望的唯一动力因是源自满足原初经验的“Das Ding”,这个Das Ding就是不可以被象征化的真实之物。

(弗洛伊德认为,人在属性判断之后才有存在判断,即一个东西属性的“好/坏”,即能否满足主体的快感需求发生了,这个东西对主体来说才会有存在或者不存在的问题。而这种判断,就在一上来割裂了物和其属性,后者才会进入记忆系统,而物就成了被排除在外的超越了快感原则的因素。)

欲望客体和欲望物也有所不同,欲望客体可以让人获得某种满足,而欲望物是原初的失落空洞,永得不到,这个失落空洞永远填补不了。精神分析的“升华”就是“将一个客体提升到欲望物的地位”,并且也可以同时获得一些现实生活的满足而成为“欲望客体”(地位到了,但是实际到不了)。

因此,升华意谓着透过人造的、虚假的能指组织达成某种禁欲的准则,进而投射出「欲望物」这个真实的空洞。

而在这种原初的禁欲准则下,欲望的逾越与禁止构成了精神分析伦理学的出发点。

文化与自然的差别就在于乱伦禁忌的确立,在于父亲的律法的产生,这种律法禁止了人与“欲望物”之间的关系,这道鸿沟也导致了“逾越界限的享乐”。

(也就是说,没有禁止哪来的欲望呢?一切都是满足的也就不会欲望什么。正因为人被阉割,被禁止才会有欲望,去寻求完满,虽然这种完美不可能。这也解释了,在我们这样一个禁令极多的地方,欲望确更加显著的摆在了人的脸上——越禁止,越淫荡。)

萨德与享乐之恶

拉康认为,萨德的《寝室里的哲学》中的“寝室”正是精神分析欲望伦理学诞生的摇篮。

萨德针对康德学术提出了一些悖论,比如“享用权”是天赋人权之一。论证如下:

人生而自由、权利平等。人生而自由,那么人不得拥有和奴役他人,也就不属于任何人。那么一个男人不能拥有独占任何一个女人,而相对的一个女人也不会独属于任何一个男人,也就不能以爱上其他人或者结婚为由拒绝另一个男人的求爱。人生而平等,那么所有人虽然不能有“拥有权”,但是却可以平等的拥有“享用权”,因为他是所有人共同的财产。那么“所有男人对所有女人都拥有平等的享用权”,也就是虽然不能拥有女性,但是可以享用她(额,果然变态),同样的,无关乎性别的,所有人彼此间都有平等的“享用权”。

基于以上,萨德认为乱伦与杀人都应该是合法的,并且萨德的这些主张都是因为他对康德所谓“理性”的信仰。就此,拉康认为,康德所谓的至善也就是至恶。显然,萨德的这些变态的主张不可能通过立法就施加到所有人的意志上,因此萨德的文章总透露出一丝黑色幽默。这种幽默,也体现了萨德通过大他者之口,说出了道德到底是什么(不过是一种社会的公序良俗)。

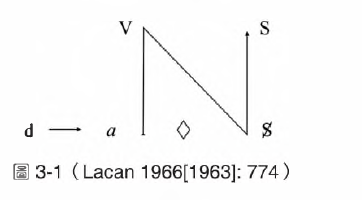

针对康德所谓的选择女人还是选择死亡的论述,拉康使用欲望与幻想的公式说明康德是如何取消“病理学客体”并引入道德义务:

欲望d进入欲望客体a后,因为与道德主体之间有◇关系,经由在康德所谓的自由意志V的作用下,而选择成为道德主体$或者原初主体S。

拉康认为,康德过快的贬低了欲望客体a的作用。事实上并不是所有人都会为了不牺牲生命而放弃享受女人,所以有“牡丹花下死,做鬼也风流”的谚语。

而萨德,在“享用权”的思想中,导致了上图,如下:

道德主体 划杠S 在d的作用下,使得欲望客体a和道德主体 划杠S 在一个位置,且在享乐的意志V(也是种律法)作用下,选择成为原初客体S。

在康德例子中,主体只能选择快感或者死——快感和死是相关联:享乐就会死,不想死就没有快感;而在萨德例子中,则是快感和惩罚之间的选择:要么选择快感原则,要么成为原初主体。前者其实就正是一种恶的选择——要钱还是要命,而后者将快感和惩罚区分,要么享受快感,要么放弃快感,接受惩罚。

實際上,拉岡是就邏輯的觀點去評論康德這兩個例子:第一個例子的兩個選項彼此有交集(intersection),無論選擇哪一者都將同時失去交集的部分,也就是被選擇的內容必然不完全。這是拉岡所指的「異化」選擇。第二個例子則是「邏輯異或」(exclusive or),亦即可以選擇「一者或另一者,但非兩者」。如此,才是真正的完全選擇。

若快感是善,那么至善是就是原乐,而这种层次的享乐确实一种至恶。当善良(绝爽)和死绑在一起的时候,这种善其实正是一种恶,也就是恶的绝爽(这里就是康德式的善);但是当善不是死,而是一种与惩罚割裂的东西,那么这种善才是善(也就是快感原则下的善)。就此而言,道德义务问题的主轴仍然在于绝爽。

因此在弗洛伊德来看,绝爽并非善而是一种恶。在快乐原则的伴随下,人其实都是恶的,对邻人互相有强烈的入侵欲望。

绝爽之所以如此无法获得,就是因为有死亡驱力的阻隔,人需要满足死亡驱力。

萨德就主张,既然人类社会存在时阻碍自然发展的,那么人类就应该互相残杀、自我毁灭,这样才能对自然好——“战争时万物之母”。人类的善就应该是这样一种极致的恶。

萨德和弗洛伊德其实都接触到了欲望物的空洞,萨德说这种倾向时“二次死亡”,弗洛伊德称之为“死亡驱力”。在Das Ding和精神世界之间,存在着一条禁令,人类被逼在快乐原则主导的精神世界中,但同时也会想着——彼岸到底是什么?

其实当今的人,在被官僚资产阶级的统治下,也同时被逼到了死亡面前,如此产生了独属于此在的决心的处境。这个时候,此在才会开始想,彼岸是什么?为什么精神世界如此匮乏和空洞?所谓的追求荣华富贵的快乐原则到底错在了哪?是谁在主导着快感原则的善,也同时主导着至恶?

人處心積慮地想要去認識自己,找出慾望的祕密,但不知從何處滲入心靈的變態慾望,卻時時刻刻提醒他有多麼不了解自己。而人對自己、對慾望的研究,無論是科學的或文學的,最後總是索然無味地失敗。這樣的失敗正凸顯了薩德與佛洛伊德遠遠超越於我們之上的地位。

安提戈涅的二度死亡

拉康认为人具备二度死亡——欲望和现实世界的死亡仅是生命的结束,而在象征世界(如墓碑、葬礼等)的二度死亡境地,人才能看到其在象征中的存在与否。而安提戈涅被囚禁于墓穴中,就类似一种象征的假死,让安提戈涅发出对存在的感慨。

(拉康这么重视悲剧,其实也能看出来享乐背后的狂喜,也就是酒神意志。极致的享乐所带来的至恶与悲观主义不谋而合,悲剧精神作为悲观主义的绝佳良药在这里得到体现。)

安提戈涅让死亡在生命中驻足,她站到了生死的边界上,于是,一切象征意义都不复存在——“吾兄就是吾兄”,在这个超越律法的判断(根本语言)中,安提戈涅超越了语言的向度,成为了悲剧式的英雄。

在这个角度上,安提戈涅处在了语言的边界之中,处于“无语者”和“说话者”的断裂之间,也因此,安提戈涅得以窥见语言的全貌(只有在语言之外才能看见语言的全貌,就像别人才能看到你的全貌,而你自己却不能,因为你无法看到自己的眼睛)。

在语言中,人才能思索死亡,而脱离了语言,人就超越了语言的死亡,这种超越语言或者回到原初状态的欲望,就是精神分析的“死亡驱力”。在死亡驱力的影响下,主体寻求能指上的重复,试图通过这种重复把握二度死亡。

拉康也强调了安提戈涅的美。安提戈涅的美是一种“凄美”,是一种介于生死间令人敬畏的美,安提戈涅通过自己的链接了欲望的美指示人与死亡的关系。

这里拉康还说了欲望和美的关系,美与欲望一直有着暧昧的关系,美可以遏制欲望从而接纳欲望。这里的美和欲望的关系叔本华就指出了审美的快乐相似,虽然叔本华指出了可以通过审美来摆脱欲望的钟摆律,但是正是这种“摆脱”反而让人在欲望中不那么挣扎,从而接纳欲望。善是欲望的诱饵,而美可以唤醒人而让其接受欲望。

和大部分哲学家的道路相同,拉康也指出美的功能是让人在“二度死亡”中阻挡欲望冲破界限,抵达空洞的Das Ding,空洞的内核预示着毁灭也就是所谓的至恶。

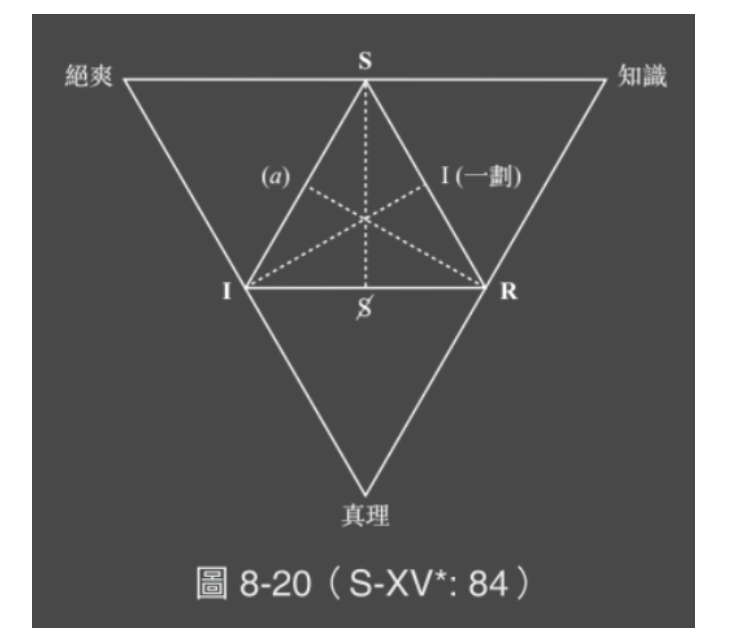

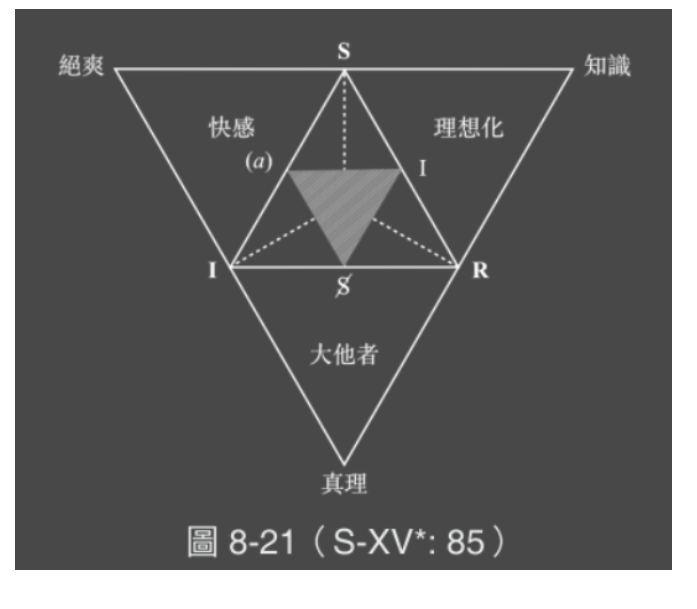

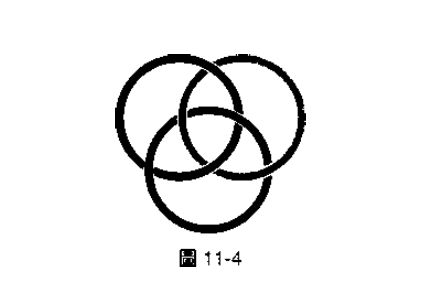

拉康的真善美拓扑关系如图:

精神分析的“美学——伦理学”

精神分析强调,没有理由让分析师去担任布尔乔亚幸福梦想的保证人,更不应让精神分析成为国家或社会的矫正工具,然而精神分析作为一种治疗,无论如何都具有某种正常化、规范化的要求。就比如常见的两性关系,精神分析师被分析者咨询如何能有和谐的两性关系,这个其实也就是在咨询如何有一个神经质的“正常”的两性关系。

这种和谐当然不是所谓的人与自然的和谐,恰恰相反,精神分析中实在界的存在恰恰反应了人不可能与自然保持一种原初的和谐。但是这不是一种欺骗吗?病人有问题才来找分析师,但是分析师却告诉分析者你这不是问题。正如政治口号中会强调“快乐、幸福”,这种永远在将来师的善中一定会牺牲个人的幸福与快乐。

精神分析并不会承诺一种至善,而给出的是一种边界——在象征和实在的边界的欲望,在这种生死之间的欲望中,人才能承担起欲望的责任,有所知的欲望。

由此,精神分析的伦理学在于让人获得“生命之悲剧经验”,人必须在悲剧精神中找到自己的价值。

唯一令人感到罪恶的,至少就精神分析来说,是其在欲望上的让步。

这里就是强调,人如果在无所知的欲望中欲望,就会有一种罪恶感,就像资本主义社会中的我们,根本不知道大他者的空洞却能不断地去欲望!在悲剧精神中,人能将“我想要”变成一种纯粹的求知欲——“我想要(知道)”,以达到二度死亡的境地来跨越界限。

跨越界限后的无意识的不可知的世界恰恰为思想带来了可能性,逃离了已有的关于善、快感为中心的世界。

拉康要回到悲剧来重新阐释伦理学,首先要摆脱的就是(苏格拉底、)柏拉图、亚里士多德所建立起的有关善、快感的伦理学原则。亚里士多德解释《安提戈涅》就认为其主旨是以怜悯、恐惧来净化情感,这种净化的目的就在于快感,这种快感原则下后世很多人(包括黑格尔)都只能以快感原则来阐释《安提戈涅》。

拉康对希腊悲剧的一些观点:

- 悲剧的英雄是主要的,表演是次要的,净化出现在英雄身上;

- 悲剧是一种演出而非行动;

- 悲剧中的唱诗班不过是一群感动的人,其更接近于听众。

(不敢苟同拉康对悲剧的理解,其实萨提儿歌队正是在狂热的表演中,人才能感受到原初的毁灭的喜悦,从而超越幻想,感受到酒神式的狂喜。)

拉康与海德格尔相同,将艺术本质化约为一种语言能指。(其实海德格尔的艺术思想也能这么说,毕竟海德格尔认为艺术是真理的源泉,那么真理是啥,不就是此在,此在是被语言能指结构的。)而海德格尔认为在显和隐中美产生也被拉康引过去了,拉康就认为在欲望物的空洞和现实的表现之间,美学技术不断地更新,延申出透视法、变形画法等,这些画法似乎是显现表达的东西,其实是隐藏其真实。

艺术作品毫无疑问模仿它所再现的客体,但其目的却不是要去再现这些客体。透过模仿客体,艺术作品让客体变成完全不同的东西。。。。客体在某种与欲望物(la Chose/Das Ding)的关系中被树立出来,而这个关系同时在于去圈限、去呈现以及去隐藏。

如此可见,拉康认为艺术就在于表现空洞,似显又隐。后面拉康也分析了海德格尔所分析的梵高的“农鞋”,在农鞋诉说的“存在”与“不存在”间,一个超越想象和象征的力量迸发了出来,这个力量具备震慑、遏止欲望的能力,让人体会到悲剧性的美。

当然,那个阶段拉康对美学的理解还是很有局限的,正如符号结构了主体,那么艺术作品又怎么能被语言表达出其超越一般能指的美学价值呢?这也是精神分析本身的一个问题,这个问题会在拉康提出“观看”作为对象a的客体理论后得到进一步阐释。

爱与转移

爱的隐喻与客体的诞生

拉康有关爱情的课题在第八讲座《转移与其主体的不等性、其情境以其技术的探索》中谈及,主要解读了柏拉图的《会饮篇》和《斐德罗篇》,澄清爱情问题就是解释了“转移”的基础,在拉康那里,转移并非一般的所谓将主体的情感转移到另一个主体身上的主体间性,而是主体间的不对称、不公平性。

传统精神分析中,分析者是将爱转移到与分析师关系中,继而发现曾经的创伤。但是拉康这里,分析师必须放弃当他自己,不再是一个主体,分析者对分析师的转移之爱也不是一种主体之爱。

这里的“爱”与“被爱”可以说是精神分析的地基,爱是人与人所有关系的起点。

精神分析的太初之始是爱。

布洛伊尔与安娜的谈话治疗因为彼此间的爱欲而中断,分析师也和妻子逃到威尼斯旅游,且期间夫妻情感升温。布洛伊尔是一种明显的布尔乔亚爱情观的补偿心态:出轨者内心的激情总是在某种责任感中清醒过来,于是逃到妻子旁边,用妻子来抵御出轨的爱。而相反,弗洛伊德在面对谈话治疗中的不明的爱时,没有退路而不得不面对爱与欲望,在此基础上,精神分析能够言说可见的爱。

面对分析者的爱,分析师固然不能欣然接受,也不应逃避而导致治疗关系的中断。相反,分析师应该不忽略转移的爱,以无比坚定的态度回应这个爱,并将它视作分析师治疗必会产生的不真实的情景。

精神分析里,爱和客体息息相关。

弗洛伊德认为,爱依附于原初失落的满足经验,因此,爱是一种重新找回这种体验的过程。在这种概念中,爱是一种原初失落的结果,人无法选择爱情,爱情成为了一种宿命,被爱者也因此被物化了。这种理论下,爱情也不是二元关系,而是类似前俄狄浦斯阶段产生的“儿童——母亲——欲望的对象”三元关系,爱情不过是围绕着幻想打转,人试图通过爱情从被爱者身上找到欠缺的满足。

爱是给予人自己没有的东西。

如此,爱和被爱者之间的关系是不平衡的:人主动去爱,因为他有所欠缺却不知道自己欠缺什么,被爱者也不知道自己身上让对方去爱(这么说来用钱维持的恋爱关系太平衡了哈哈哈);双方也没有什么交集,不过是经由了失落客体的中转;一方欠缺的也并非另一方欠缺的东西。在拉康的“爱的辩证之中”,被爱者不是一个主体,也绝非一个完全的客体,而是一个处于被欲望位置的失落客体。

由此,爱的奇迹阐释,因为爱是针对一个失落客体,而非主体亦或全然的客体,这里爱情就发挥了其隐喻的作用,被爱客体占据了失落客体的,而被爱的客体也转变成了一个爱人的主体,于是欠缺了失落客体的主体取代了被爱。

拉康用了一个比喻在比喻爱情:主体就像一只手,当碰到柴火似被爱客体时,炽热的火让手也停住了,火焰变成了爱者,而主体也变成了被爱者。

爱情一点也不对称,更不是互相回报的,翻动柴火的手并非伸向爱人,而是伸向另一个失落的“欲望客体”。

从欲望到欲望客体

《会饮篇》是一群老男同的聚会,拉康其中侧重的就是亚西比得(阿尔基比亚德)对苏格拉底的告白。

在苏格拉底详细的阐述了“爱的阶梯”的过程后,亚西比得进入,他讲的是爱的行为,也就是苏格拉底怎么恋爱。苏格拉底回应,亚西比得这段话是为了挑拨他和阿伽松的关系,进而能同时得到阿伽松和亚西比得(苏格拉底作为亚西比得的爱人,阿伽松作为亚西比得爱的人)。亚西比得、苏格拉底、阿伽松的三元的关系正好与苏格拉底阐述的爱是对美的追求的二元关系的形成了强烈对比,从亚西比得这里,爱呈现了欲望、欲望主体与欲望客体的三元关系。

亚西比得将苏格拉底比作希勒诺斯,这里希勒诺斯有双关的含义,一方面指羊神影射苏格拉底其貌不扬,另一方面将苏格拉底比作一个盒子。亚西比得将苏格拉底比作一个盒子,将其打开后发现的珍宝成为agalma,这个agalma《会饮篇》通篇没有说明是什么,拉康将其解读为失落客体。agalma有雕像、神像的含义,这里就可以将其理解为欲望图中“你要什么”指向的欲望客体,这个欲望客体也让主体形成了自我理想。

其次,拉康认为这个agalma也可以看成是“部分客体”(拉康反对客体理论学派将部分客体辩证为完整的客体进而衍生出的成熟的爱——对完整他者的平等的爱)。欲望客体也可以是一堆部分客体,但是部分客体的组合并非是完整的客体。

这里将被爱主体视作部分客体或者欲望客体是一种物化,但是这种物化并非只是“客体化”、“商品化”,而是“欲望物化”,这种物化是将欲望对象升华到Das Ding的地位,当然这种欲望物化似乎还是逃不过传统道德中认为物化人是一种政治不正确的行为。拉康对此质疑,为什么将被爱者视为主体就符合某种崇高的道德?即使将被爱者视作可被交换、替代的客体,这样的想法是可悲的,但是将被爱者视作“主体”也不会为爱情关系带来什么改变。精神分析不应拘泥于权威的道德律令,从欲望角度来分析爱情中的物化,才能知道为什么爱情关系的主体同时也是被欲望的客体。

因此爱情在《会饮篇》中产生了两个层次:

- 苏格拉底提出来的追求至善的层次,此时爱情是一个所谓的二元关系,也一般所谓的成熟、无私奉献的爱。

- 亚西比得提出来的“爱者、被爱者、欲望客体”的三元欲望关系,爱情的双方既是主体也是客体,爱情的双方将彼此放在欲望客体的位置,也将双方物化了。

转移之爱

(我感觉这里的转移之爱其实指的就是欲望物化的被爱者被转移了主体对失落客体a的欲望。)

爱在精神分析实践中是必须防范的重大威胁,转移之爱的危险在于,透过爱让分析者知道其的爱所欠缺的东西。对拉康而言,转移之爱的关键就在于分析师的欲望。

弗洛伊德后的两个主要精神分析学派对转移之爱的主张:

- 克莱因学派:分析师应作为分析者的“好或坏客体”,用于补偿童年幻想对母亲身体的伤害。拉康认为这个观点的客体任然只是一般客体,而非欲望客体。

- 安娜弗洛伊德:分析师扮演一个健康的主体与病人形成坚强的治疗同盟。拉康认为这个学派衍生的心理学背离了精神分析。

在精神分析情境中,分析师必须扮演一个死掉的小a,正如亚西比得例子中苏格拉底只是一个盒子,这样才能显现出分析者投射在他内在的欲望客体的空洞与欠缺。

拉康以桥牌的牌局来说明分析师和分析者的关系:

主体S面对的是其理想自我i(a),他的军事同盟是分析师A;同时,分析师A也倾听主体言说者$说话。只有当A位置空缺出来,i(a2)这个欲望客体才会彰显出来。简单来说,分析者将欲望客体投射到分析师身上,且必须要投射才会开启分析,分析师的应对措施必须是面对这个投射且将自己隐匿,这样才能将这个投射显现出来。

此时分析师的位置正是自我理想的位置(也就是大他者投影的自我认同),这个位置可以让主体看到其现实自我和理想自我的关系。而分析者对自我理想的认同,也就是对能指作用的认同,这种认同有助于让分析者发现欲望物,也就是发现欲望客体的空缺。

而被预置在大他者分析师身上的欲望客体,就是让分析者这个被分析师关爱的“被爱者”蜕变为“爱人的人”的契机,这也符合拉康所谓爱情奇迹的隐喻。

即便正视了分析情景中的爱情关系,分析者也不应将自己的欲望客体投射出去,否则在看似公平的爱情关系中其实就是分析的失败(这也不难说明为什么分析师一定要收费,也就是分析师强制将自己变成客体角色,物化自己)。

克洛岱尔的悲剧三部曲

悲剧彰显的是受害于语言、logos的人的处境,以及欲望的样貌。在第八讲座的结尾,拉康以保罗·克洛岱尔的悲剧三部曲(《人质》、《硬面包》、《蒙羞的父亲》)说明了爱与欲望的结构关系。

《人质》的女主辛妮在神父巴迪隆的劝导下,忠于了信仰(这里是教宗,充当了辛妮父亲的角色),抛弃了爱情嫁给了杀父仇人,在这种处境下,她就像安提戈涅被迫走向了二度死亡的境地,目睹了自己的死亡。这个故事有两个结局,一是辛妮死在情人乔治枪口后拒绝了上帝的接纳,二是死后拒绝了杀父仇人图留的原谅。拉康对第二个拒绝原谅的解读为:辛妮一生都在为“nom”(名字)也就是“non”(不的能指)而存在,而这个辜丰田的不的能指串起了悲剧三部曲。

《硬面包》讲的是图留和辛妮的儿子路易走向了弑父的命运,最终重蹈了父亲的覆辙。路易在间接弑父后娶了自父亲的情人希雪尔,也正如希雪尔背叛了他的父亲,希雪尔最终也背叛了路易。整个故事中,父亲图留都是一个被贬黜的角色,可以看到,路易和辛妮的命运都因为父亲能指的缺位而受到深刻影响。

《蒙羞的父亲》在前两部曲的铺垫下,导致了辜丰田家族欲望结构的彻底瓦解。路易和希雪尔的女儿朋思继承了被路易背叛的革命的未婚妻露米尔的精神,追求的是绝对的正义。朋思是悲剧中绝对美丽的化身,因此也被升华到了欲望物的地位。朋思、欧里安、欧索的三角和读者的关系正好对应了拉康的L图:朋思——A,被爱的欧利安——a,爱着朋思的欧索——a’,读者——$。

克洛岱尔的悲剧三部曲在拉康看来正好体现了俄狄浦斯神话的问题。路易弑父最终也变成了和父亲一样的混球,而朋思就是俄狄浦斯中欲望客体的诞生,她继承了辛妮的绝对禁止的能指,就像大他者的欲望一定是被否定的欲望,她就是被禁止的“Das Ding”的化身。

拉康借由克洛岱尔悲剧三部曲将“阉割”放回欲望问题的核心:

阉割就等同于(。。。)欲望主体的构成——那并非需求的主体,也不是欲求不满的主体,而是欲望的主体。阉割(。。。)让欲望所欠缺的客体等同于欲望的工具,也就是阳具。

正是因为父性功能的介入,让母亲缺失的欲望客体彰显,主体得以阉割。而若父亲功能被僭越,正如克洛岱尔悲剧三部曲中图留的角色,对于主体而言,阉割也就不存在。支撑起主体欲望的阳具能指也无从显现。

认同与焦虑

认同与主体结构

对精神分析而言,认同的形成主要是能指关系的存在,诸如“我自己”、“你自己”这类的语言都是能指的重复。这里涉及的能指认同指的是包含在整个象征秩序中的某个固定的含义,比如“那条街”、“那个人”之类的。

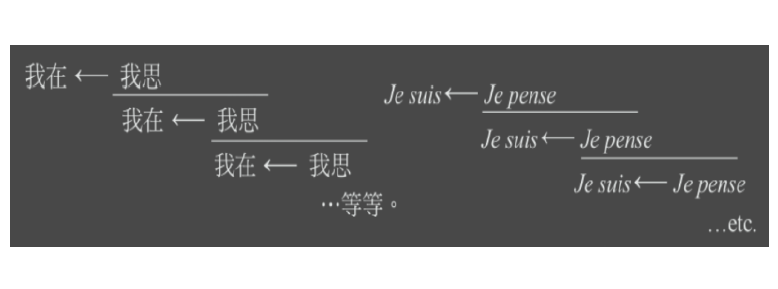

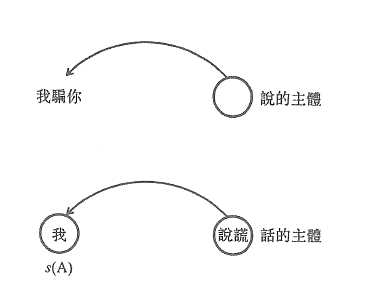

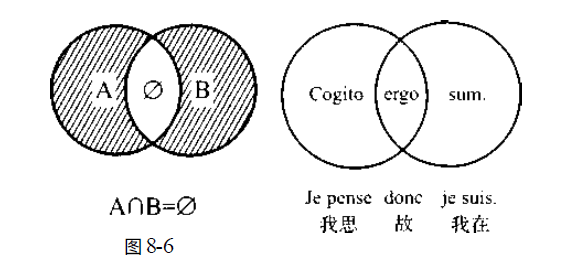

就比如“我思故我在”这里的“我”就是建立在“我”这个能指已经存在的基础上的结果,因此“我思”是一个行动而非存在,思考是无意识的过程,当人以为自己在思考时,其实那个在思考的“我”已经是思想的结果了,因此“我思”并不能支持“我”的存在。但是反过来说的“sum cogito”,正如海德格尔所言,因为有了此在的存在论结构,思考才能发生。

正如“我说谎”这个逻辑悖论,这里也涉及了语言的分裂。这里第一个“我说谎”的“我”是一个述陈主体,他是那个言说者,他不知道陈述主体在说这个话;而第二个“我说谎”的“我”是陈述主体,他说了“我说谎”,他即便说了实话,对陈述主体的“我”而言,“我说谎”始终是谎话。

因此,拉康认为“cogito sum”的最大贡献就是指出了语言的不可能性和死巷,且这种“我”的错觉也给精神分析带来了无意识主体的道路。这里可以看到,拉康所谓的无意识主体正是被语言排除了的述陈主体,是那个说的主体。显然,哲学的主体向来是抽离出来的客体也就是陈述主体,而精神分析的主体是述陈主体,也就是无意识主体。这里也可以看出,能指作用正是一种对原先能指的代替而代表了主体。

为了强调能指的是能指链中的差异性而非标记,拉康还举了个例子:古时候人们记录狩猎时划一划,这样的一划并不再现任何东西,并不代表任何东西,这样的一划仅仅是一种差异性的体现。

主体的形成并非“存在”,而是在这样“一划”的差异性能指作用中才可能(那我说这种一划的差异性是存在论基调也不是不可以啊)。f(S…S’)正是表示了能指链是差异性的无限延续,这种结果是意义无法产生,也就是“少许的意义”。这里符号的重复也可以用来解释精神分析中死亡驱力下的重复强制:创伤创造了某种能指单元,于是这个能指被抑制,而生活中的强制重复是为了再现这个能指单元。

而对人这样的能指的结构聚合来说,这个无限延续能指链的原始节点就是对象征阳具Ø这个特殊能指的认同,并以此获得了相对于象征系统中其他能指主体有差异的可以象征自己的能指——名字。因此,拉康也反对罗素的将专名孤立的视作“指称特定物的字”的观点,这种观点下,部分的能指只能代表个别的东西,而脱离了象征系统。

专名就是专为其他能指代表某人的能指。专名向来不是任何实际物的指示,只是象征系统的符号,就比如表意文字和表音文字的组合“妈”,符号本身并不代表任何实际东西,但是它锚定了象征系统中的母亲身份。

拉康还用中文举了例子。中文是从甲骨文这样的象形文字开始的,文字并非是从象形逐渐变得抽象的,而是上来就在抽象和象形之间一起发展的。

能指出现的关键是读音,读音让象形文字失去与事物的关联,成为拼音的一环,进而使得一系列能指的交替成为可能。

人作为“述陈主体”是历时性现象中第一个专名能指,而从共时性的角度来看,作为陈述主体的人为了在无边际的能指链中也不会意识到自己的无意识的述陈主体(也就是说,拉康这里认为历时性的回溯性能力是人固有的第一个能力,以此展开人的能指存在)。而无意识和前意识是一个说话过程的两个层次,是并行的,而即使无意识的过渡到前意识,无意识真正的内核任然是无法被言说。

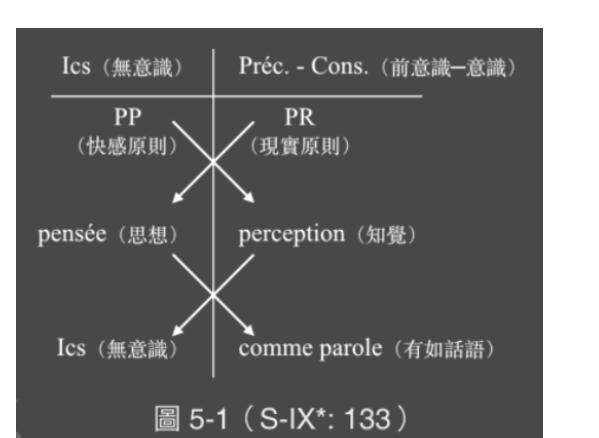

无意识进入前意识是某种“改写”(编码),前意识进入意识则是一种“知觉”(回应讯息)。基于无意识、前意识、意识的交互关系,拉康以下图表示了三者作用下“快乐原则”是如何延迟为“现实原则”的:

- 左边看:无意识按照快乐原则的能指作用达成内稳的水平,而前意识表达了无意识内容后被意识觉知,又反过来作用无意识。

- 右边看:前意识-意识是处在快乐原则的延迟产物现实原则的运作下的,而现实原则作为快乐原则的安全防护,产生的思想作用了无意识,结果进一步影响话语。

这里的意识也是打破自笛卡尔以来自明的“自我=主体=意识”的哲学论调的,正如拉康所说:

人类的意识在本质上是一种两极的张力,一极是从主体中异化出来的自我,另一极则是从根本上逃离自我的知觉,即一种纯粹的感知。

也就是说,在主体存在后的意识是作为异化出来的自我被主体意识的,而那个纯粹的感知是非自我的。

拉康用如下图示说明了和海德格尔一样的观点——sum cogito:

先有了人展开了因缘整体性,我思才得以产生——我在我不思之处在,无意识主体这个我思逃离了意识本身。

后面这段《永夜微光》的作者用谜语说了拉康谜语式的连分数解释主体出现与认同的例子,我检查了下算的是没错的,最后得到的结论也是巧妙地很,解释了无意识i到自我理想的过程,但是依然很谜语,像是拉康刨了好多算式,终于找到了T为3,且a3=1的周期数列。这样才得以解释原初的理想自我i分裂为$\frac {i+1}2$这样说的主体和话的主体,最终又在父性认同下成为1这样的自我理想。

但是依然感觉牵强附会。

说话主体与否定的功能

对弗洛伊德而言,“否定( Verneinung)这一术语既意味着逻辑上的否定(negation),又意味着否认(denial)的行为,而否定是肯定(Bejahung)之后发生的,即对一个已经被肯定在象征界中的东西进行否定。除了否定,还有一种更原始的“否定”——排除,排除是指拒绝讲个某个东西划入象征界,换言之,排除的东西根本未存在过。

单一特征(一划)使得主体产生了象征性认同,这种对于一划这样一个能指的认同也让主体分裂,产生了说的主体(述陈主体、能述的主体,不得不说良莠不齐的翻译使得术语都没有一个合规的表达)以及话的主体(陈述主体、所述的主体)。

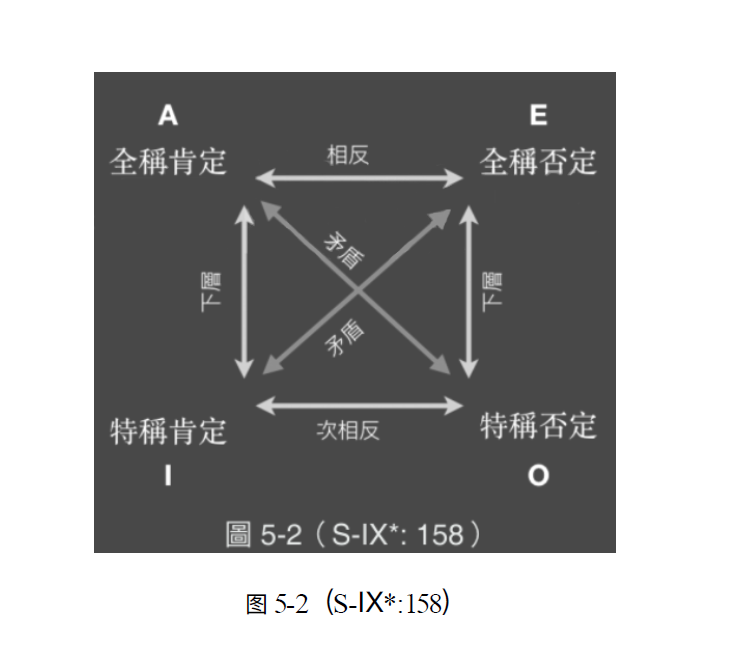

这样的一种分裂,在拉康看来,也是柏拉图以来到康德构成哲学与逻辑性基础的“相反”与“矛盾”的概念(换言之,我们认识世界的基础都是分裂,那么还有什么不是矛盾的呢?):

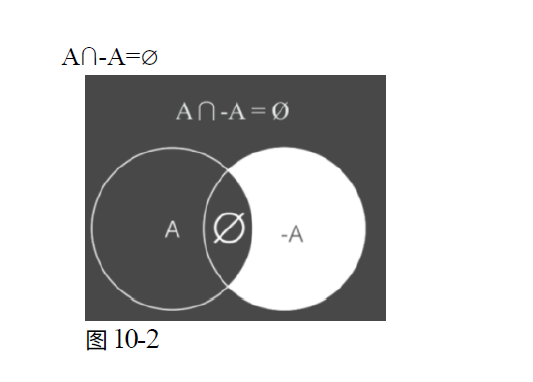

而皮尔士指出,全称肯定和全称否定之间是有交集的,交集就是空集(额。。。),同样的,特称肯定和特称否定也是有交集的(这个比较明显):

显然,中世纪对于四种基本述句的区分是错误的,并不能说明真正的否定(到底是否定的逻辑还是对逻辑的否定?)。

拓扑学的弹性逻辑

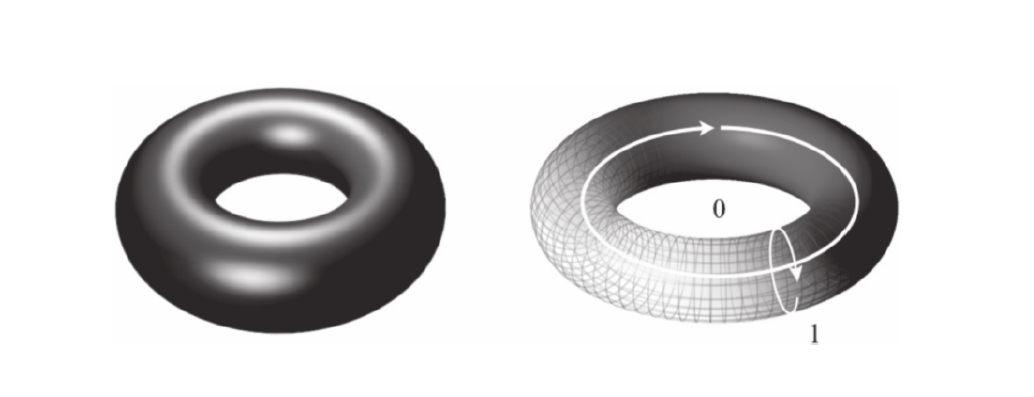

拉康在第九讲座中使用“环状体”的拓扑图来表示空洞的主体结构:

- 实圈:主体是一个围绕着原初失落的0不断重复地1(单一特征)。

- 产生圈:表达主体是如何从原初的i(根号-1)产生出1的。

这里一大堆谜语,感觉是对拉康研讨班原文的复读,但是把1关联为肯定,-1为否定,0为排除的东西就好懂多了。其实i的建立的不可能性是基于-1的,而-1是基于1的,也就是基于象征秩序的肯定,而除了1以外,显然还有个排除了的0,那个不可被象征化的das Ding。

下面还给了一个扣起来的环状图,其实就是在说欲望图3。想说明的就是主体确立起来的欲望也是基于大他者的欲望的,能扣起来是因为主体和大他者都存在这样一个被排除了的欲望物:

既然主体的欲望是由大他者欲望确立的,那么主体和大他者之间就是互相欲望的关系,一者的欲望是另一者的要求。而神经症就是不断地试图从大他者那里获得要求的满足,并不知道这里要求不可能得到满足。因此,分析师在面对神经症分析者时,要拒绝其提出的要求,这样才能看到其欲望的根源。

既然主体和大他者的扣状图存在交界,这个交集就是objet petit a,是主体想象的可以象征化的、实质上是das Ding剩余的东西。

后面又是一串乱七八糟的拓扑图,但是表达的依旧是欲望图1、2、3、4的内容。拉康用这些图其实是想从数学层面证明,主体的结构是弹性结构的,这样的主体才不被外界所定义,而维持自己内在世界的内稳性。

后面拉康又用了一系列的类似莫比乌斯环的图来说明主客体的关系,其实我感觉这里就有点海德格尔将此在的此展开为周围世界的感觉,这样此在在敞开的境遇下才会认识到现象。而拉康也认为这里的能揭示海德格尔的空缺,就是因为主体本身存在空洞,才能展开(深以为然),拉康称之为主体的“外一性”,这个“外一性”反应也是语言的分裂,因此欲望的不得满足,主体才会介入世界、进入大他者的欲望。

(后面又是一堆谜语,其实依旧在复读几个欲望图。。。)

焦虑与欲望的根源

欲望对应着转喻,因此欲望是无限延申的,而这个转喻的原因就是原初失落的das Ding。而大他者之所以要禁止欲望物,就是要求主体能进入追求objet petit a(欲望客体)的快感原则,一旦主体抵达了欲望物,主体也就不复存在。

焦虑的就是面对大他者,主体不知道大他者的欲望为何而产生的。而假如焦虑有了明显对象,就变成了“恐怖症”。从小汉斯的个案就可以看出,因为父亲的缺位,小汉斯不知道自己什么时候会被阉割就已经提前进入了象征界,于是小汉斯首先产生了焦虑(不知道何时被阉割),继而防御机制介入,将焦虑转化为恐怖症,产生了一个不知道何时会将其阉割的能指父亲,而“马”这个能指就是这个能指父亲,它的所指是不断滑动的,因为任何人都可能会对小汉斯进行阉割。

而鞭策主体欲望的欲望工具就是阳具能指——象征菲勒斯,这也是在阉割后主体追求的东西。男性和女性对于这个阳具能指的方式也是不同的:

- 女性:女孩“没有阳具”(这个解释有点差,我感觉),在阉割后女性自然来到了主体欲望客体的位置,产生阴茎嫉羡,因此女孩通常可以顺利得到性别认同(当然女性没有象征阳具也其实是已经拥它,引发否定是基于肯定的)。

- 男性:男孩“并非没有阳具”,却必须提出要求才能获得阳具能指,因此男孩必须认同父性律法的禁止,才能让自己原本有的东西被阉割成为阳具能指(阉割掉想象菲勒斯才能获得象征菲勒斯)。

焦虑是在对象丢失之时对欲望进行支撑的一种方式,而与此相反,欲望则是对于焦虑的一种补救,是比焦虑本身更易于承受的某种东西。这个意义上,阉割是将人从焦虑中拯救出来的东西,不让人再去面对那个未知的东西。

拉康在第十讲座《焦虑》中提出了objet a这个欲望原因的五种不同形式:乳房、排泄物、阳具、观看、语音,这个客体并非被欲望的客体,而是引发欲望的原因,欲望围绕着对象a运转。a其实就是实在界引入象征界的剩余,它不具备使用价值,仅仅是为了享乐利益留存的享乐的过剩,这里也可以说a其实是想象出来的不在场的(被排除的)失落客体。

这里也能看出来a引发的无穷的欲望,于是可以将满足模式划分以下两类:

- 能带来快感的满足的东西;

- 引起欲望的持续的a,这个a也就是不可能的满足,是绝爽;

于是从小汉斯的例子中也能看出来焦虑的影子,他没有知道自己的欠缺就进入了象征界,产生了“欠缺的欠缺”,这种“欠缺的欠缺”就是焦虑。这个欠缺的欠缺也对应了俄狄浦斯第二阶段的某些环节,当婴儿发现母亲的欠缺以及想象父亲的存在后,它会试图通过构建一个想象的阳具来填补这个欠缺,但是此时婴儿会疑惑:为什么我和父亲都具备这个东西?这个疑惑就是焦虑的前兆,而这个想象的用于弥补缺失的东西就是objet a。

常见的乳房、排泄物、阳具,这些都是不在场的东西(至少表面上),这种不在场的在场的感觉正好与a的形式相同。

语音在被说出来之时,语音也被略去了(呈现的是其所云本身),因此语音也是一种不在场的在场,是a的一种形式。而同样的,观看也存在这样的不在场的在场性,且都与精神病的妄想等症状有关。

a就是原初失落的客体的想象,围绕着这个主体会不断的做出一些重复性行为来试图抵达绝爽、填补空洞。然而这个填补是不可能的,人只能通过幻想( $ ◇ a)来构建整个悲剧性的欲望背景,进行无限的欲望。

而objet petit a和das Ding也是有区分的,后者始终是被排除而处在实在界的,而objet petit a是基于象征界对实在界的剩余而产生的一个想象客体(因此翻译为欲望客体),是处在想象界、象征界、实在界的交界处的。

精神分析的四个基本概念

后期拉康一直强调四元结构,这个也许是出自斯特劳斯对舅权制分析的结果是“一定是至少四个项”。在第十一讲座中,拉康提出了精神分析的四个基本概念:无意识、重复、转移、欲力。

无意识与能指

有关无意识,拉康主张“无意识像是一种语言一样被结构”。

拉康认为斯特劳斯在“野性的呼唤”中指出的结构更能凸显无意识领域涉及的语言。斯特劳斯发现,原始部落的思维奠定了人类思想的原初结构要素,比如“图腾功能”就是一种“象征”,这些结构要素奠定了人类在沟通和进入社会之前的结构。再比如小孩的“我有三个兄弟,保罗、恩特斯和我”这句话,这句话表达了说的主体也表达了话的主体,说明了人在意识到主体之前,就已经有了一定的机构,具备这样算数的能力,而这样的排列组合的能力,正是无意识结构的特征——象征关系。

一切的知识都是奠定于已有的象征结构的,被排除象征结构之外的是不成知识的。这里也可以解释一种愤怒的原因,即对象征结构能力不够的“失望”,当遇到某些事情摆脱了自己的象征结构的立场,就会失望进而愤怒。

对弗洛伊德来说,无意识是神经症和真实衔接之初的裂隙,这个裂隙是欲望的真实之处。拉康认为,这个不被知道的裂隙,就是弗洛伊德《梦的解释》中的“梦脐”,自我心理学或者超我心理学都是忽略了这个梦脐,忽略了无意识的作用。

面对无意识的定义,与以往的类似“非意识”的概念不同,拉康认为弗洛伊德揭示的无意识就是能指层次的“说的主体”,是一种破碎的、空缺的裂隙的,比如“诙谐语”、“失语症”等。无意识主体和话的主体的结构类似却不在一个层次,更像是一个主体内部的主体。

无意识领域是“前存在学”的,这也能和排除、肯定、否定的概念契合上,无意识的裂隙展示正是被存在结构排除了的东西。而从梦的检禁功能中我们也能看出,无意识结构的运作方式是对能指进行擦拭、划掉、抹除的。

(这部分主题好像有点碎裂,不懂在讲什么,好像作者是想到啥说啥。)

基于快感原则的欲望正是处于内稳中的欲望,并非是没有边界的,因为触碰了边界就是超越快感原则,抵达的原乐正是死亡。

“儿子遭火焚”之梦,父亲会做这个梦就在于父亲自己的罪责:父亲本应该去交给儿子欲望结构与律法,但是父亲交给儿子的只是一个未完成的罪孽。弗洛伊德针对这个梦怀疑了其言说主体的确定性基础,于是肯定了“无意识主体”的存在,而无法回避的无意识,正是“不对欲望让步”。

重复与真实

在拉康看来,转移就是无意识的重复,而重复则是一种“转移”:

记忆并非现存一次,而是多次、以不同种类的符号记录下来。——弗洛伊德

而记忆的这种重复,正是一种能指的替换,是弗洛伊德所谓的“知觉符号”(也就是能指)的共时性结构。在拉康看来,弗洛伊德很早就明确指出了共时性和历时性相辅相成的关系,比如“回忆”,其实是与话语底层的能指的遭遇,回忆是对能指的回忆,而与能指遭遇后,经由共时性和历时性的结构影响,才有一种“交叉对比”后产生出的意义。

拉康解释重复为“与真实的遭遇”,是与超过符号秩序以外的东西的遭遇,因此“重复”不可以与能指的自动性混淆,后者指的是快感原则的特征:在符号系统里重复使用符号以获得快感。重复总是失败的,因为只能根据象征化来认识的主体无法遭遇未被象征化的东西,除非以创伤的形式展露。

再回到“儿子遭火焚”的例子,这里的火焚和儿子的怪罪其实也是重复了父亲错过了对儿子发烧没有及时治愈的经历,而既然错过了,那一切都无济于事,继续睡觉吧,这也反映了弗洛伊德所谓的“梦的主要功能在于延长睡眠”。这里,梦就反映了一场始终错过的遭遇。

因此,梦反应的是被压抑的真实,即便梦本身就有一种检禁的作用,这里的真实更重要、决定了重复;而清醒意识状态下,真实只能露出冰山一角。

转移与精神分析师的在场

传统的,针对转移若其中的情感是正面的,就被认为是“爱”,而若是负面的,则被认为是“爱中有恨”的矛盾双重性。而拉康对如此武断的结论质疑,认为必须厘清转移的基础结构,才能证实转移的普遍性。

转移中的重复作为与真实错过的遭遇的重复,其中的爱并非一种“假爱”,而是一种“白爱一场”的真爱。真爱就是将被爱者的欲望客体升华到欲望物地位的一件事,那个不知道的欲望物正是无意识的特征。

转移中,分析师作为分析者的大他者,需要接受分析者错过的无法理解的创伤,也就是说,回忆的不可能性导致了行动的重复,这就是转移的原因。

和之前的说的正面/负面转移的观点相反,精神分析会认为负面的转移才是好的转移,因为这形成了对大他者的抗拒关系,也是对精神分析的抗拒。而正面的转移中,分析者可能会盲目认同分析师(大他者),这反而破坏了主体分裂的展现,会让精神分析走向规范化,让分析者符合某种预设的现成物。

当然,分析者这种似乎是“欺骗”的行为也是必要的,毕竟,若非认为精神分析师拥有我所不知道的我的无意识的真理,人为何会要求接受分析?

相比于萨斯认为精神分析的危机在于转移而使得分析者处于大他者位置,拉康则认为精神分析的危机在于主体那边大他者一定是对的,若是错了,那就是主体自己的欺骗。而其实症状本身就是一种满足,病者要求的康复本身就是一种欺骗,因此欺骗反而构建了大他者真理的向度。这里的欺骗拉康以分裂主体的图示说明:

在所述的层次上,主体说谎,其实是能指的欺骗作用,在欺骗作用下,分析者的“我”产生。而在能述的层次上,大他者接受了分析者传来的“我说谎”的讯息,这个讯息反而是一种真理(咋又复读之前说过的东西了呢。。)。

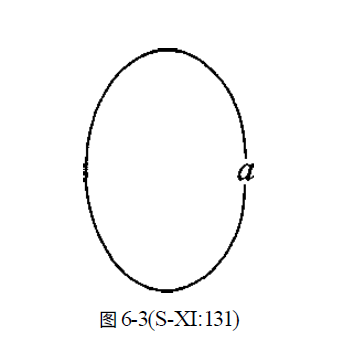

拉康又用了一个拓扑图来表示欲望客体之于无意识的位置:

无意识作为一个幻想的空间,是被欲望客体a给堵住的,若没有a,无意识的言谈就会从中掉落出来。对于拉康而言,这个椭圆图也可以对比其早期的镜像图示,a处于平面镜的位子,主体从中看到的只有虚像,这个虚像也决定了主体对于自己完整性的经验。

对拉康而言,转移就是无意识的现实的行动,那么作为能指结构的无意识,其现实是什么?就是“性的现实”。性在象征层面其实就是一种交换,这种交换正是能指的效应,因此性作为交换,正是能指的现实,而欲望就以历时性作用切分了无意识和性。

既然人的欲望总是大他者的欲望,那么转移体现的就是分析师的欲望,正如安娜·欧的例子,安娜在接受分析后有了伪分娩的症状,这其实正是分析师布洛伊尔想要孩子的欲望。

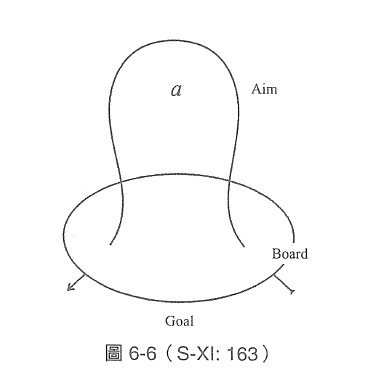

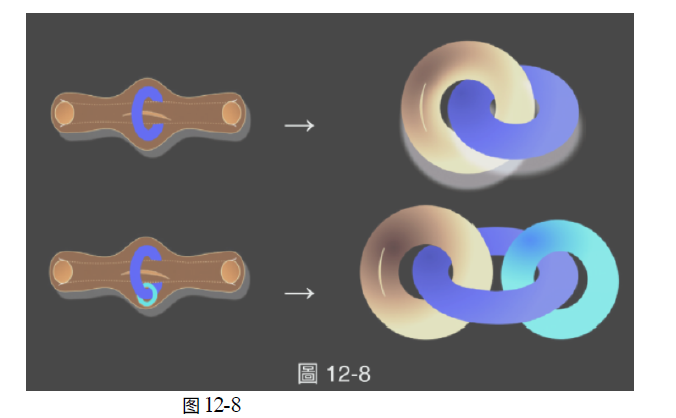

欲力与其回路

拉康指出,“冲动的目的”(Tricbzicl)并非抵达一个“目标”(goal:最终目的地),而是跟随它旨在环绕对象的“目的”(Qim:其道路本身)。弗洛伊德曾将冲动定义为四个不连续原则组成的蒙太奇:压力、目的、对象、来源。拉康将这个四元素并入了自己的有关冲动“环路”的理论:冲动源自一个爱欲源区,环绕着对象并返回到爱欲源区。这一环路由三种语态建构:

- 主动语态:例如,看到;

- 自反语态:例如,看到自己;

- 被动语态:例如,(让自己)被看到;

前两个逻辑时间是自体情欲式的,只有在第二阶段被看到的时候,才会出现一个“新的主体”。

像比如弗洛伊德,拉康认为冲动不会构成完整的生殖冲动,冲动总数部分的冲动,且这种部分冲动也并非是某个整体意义而言的部分,而是说这些冲动只是部分代表着性欲意义,代表着享乐的维度。

针对部分冲动和部分对象,拉康给出了一个表:

前两者冲动联系着D(要求),后两者冲动联系着d(欲望)。冲动的满足只是象征化、隐喻是满足,是因为被排出的客体的失落而形成的满足。比如口腔冲动:口腔冲动是因为婴儿吃奶的原初经验,因此奶水是提供冲动满足的,而乳房就成了失落的部分对象。

相比于幻想的公式 $ ◇ a,冲动的公式为:$ ◇ D,也就是阉割主体与要求“围合——发展——连接——分离”,最终消隐。对拉康而言,所有的冲动都是性冲动(象征界的),也都是一个死亡冲动(实在界的),因为每个冲动都是过剩、重复的,且最终具有破坏性(想象界中的侵凌)。欲望是单一且未分化的,而冲动则是欲望的部分表现。

冲动的压力并非生物学上的需求,而是精神刺激的一种卸力,也就是一种能指的卸除。因此,冲动的目的之一的升华也好理解了,因此能指的运作,主体能够认识到das Ding,真正的欲望客体是不存在的。

如口腔冲动的例子,冲动的目的也并非有一个目的,而是围绕着客体转的“目的”,也就是没有目的,所谓的目的以及被排除了,这个被排出的也就是“对象”,那个原初失落的部分对象。

冲动的来源并非是某个实际的器官,而是主体本身的空缺,也就是被排除了的客体的主体本身,即爱欲源区。

拉康认为冲动是欲望的活动轨迹,也就是爱(?)。

弗洛伊德关于冲动使用的三种文法,都涉及了其相反的模式,这说明了冲动都具有一种根本的“逆转”的结构,且除了二元的主动与被动,某些冲动也有一个回转到自身的反身过程,如施虐到被虐的三个阶段:

- 我打他。——主动施虐,他人为对象。

- 我被打。——对象被自身取代,冲动也从主动变成被动。

- 他打我。——他人为对象,但是冲动已经变成了被动。

第二阶段的反身过程,其实就是“我打我自己”,这个“自己”作为新的主体从第二阶段出现,又在第三阶段消失,这个也说明了这个出现消失主体是分裂的主体。

拉康将冲动的逆转的回路描绘如下:

goal作为目标是回转的环,这说明了冲动就是从自身出发又回转到自身的;aim作为目的始终不会被冲动达到,冲动只能被其自身约束在自身回路中,这说明了冲动始终难以达成性的满足,因为冲动总是部分冲动。

这种回到自身的回环似乎也显示了一种自体情欲,这里自体情欲也要和自恋区分:自体情欲是一种结构,而自恋是某种精神作用影响自体情欲的结果。自恋是客体是“自我”,而自体情欲的客体是失落的objet petit a。

既然冲动总是部分的,那么这种蒙太奇是如何连接的呢?是大他者的“要求”的介入,而在整个蒙太奇场景中,除了背后剪辑的大他者恒存,还有的就是真正的演员——对象a。

欲望根源objet a与观看

主体的“异化”和“分离”的逻辑作用是人与大他者欲望辩证关系以及a产生的关键,拉康在第十一讲座中着重使用了“观看”的问题来明确a的概念。

异化作为主体最开始的选择,其实是对一个A并B的集合的选择,选择的是相互之间的补集部分,这样就导致了一个问题,选了A在B的相对补集,那就丢失了B对A的相对补集,反之亦然,并且即便两个补集都选,也会丢失A交B。这里前言不搭后语,很多都没讲,主体的异化其实就是一个想象的另一个ego取代了主体,因此这里就是主体和自我的异化,然而无论怎么选择,主体和自我都是会有一个交集不可能选择到,这个交集也就是想象和象征都无法触碰的核心。

这个a的产生,就是所谓的分离。

这里再阐明下das Ding和objet petit a的区别,以及为何das Ding是实在界的,而objet petit a是三界交叉的。das Ding是被象征化排出的实在之物,它是无法被理解的,即便试图理解也不会构成任何知识,类似于康德的物自体;而objet petit a,是主体意识到自己的das Ding的空缺,想象出来的实在界无法被象征化的客体,因此存在于三界交叉点。冲动下的部分客体就是一个对a的替换。

a也经常出现在以隐喻结构的爱中,正因为欲望客体在对象那边是主体所没有的,才会产生一个转移之爱。

观看是冲动的四种部分客体之一,且并非指的是用眼观看,而是一种意向性,亦即某种专题化。观看是在外的,正如当我们进入了社会,就已经处在了四面八方的观看之中。观看是观看行动的对象,是视界冲动的对象,因此是一种大他者的目光。目光和眼睛是分裂的,当主体在观看对象时,目光在对象的那一侧回望主体,且主体的观看和对象的目光根本是分裂的。

既然观看其实是独立于眼睛、主体的,那么其实就是先有了敞开的互相观看的场域(提供了一个光源),然后有了给看的功能,最后主体才会去看东西。正如我们看电影,看似我们在看电影,其实电影的东西都被准备好了,然后电影给看,最后我们观看者才去看(这也很好的解释了为什么大他者的欲望产生了主体的欲望)。电影提供的这种“观看”,其实正是我们欲望对象产生的地方,提供了欲望的满足,这也显示观看毫无疑问是一种objet a。

电影通过剪切、电影院的设置让我们处在某种观看下->电影院买票提供被看->观众看到电影

因此透视法其实就是一种欺眼法,提供了只能被看到的材料,欺骗眼睛,让主体不再被看。这种不再观看,是画家给观看者的“驯服观看”,让人对观看冲动卸载。

这里有点乱七八糟的,整理下《阅读你的症状》的第九章第三节。

他者的凝视(目光)

在自我认同的过程中,观看是一种主体间性的动作。早期拉康赞同萨特有关凝视的论述,认为凝视是主体想象自己被凝视、察觉到自己成为他者(他者的他者),萨特的这种观点强调的是我的“为他结构”,强调我对自己存在的认同是由与他者的辩证法得到的,我作为一个为他存在,我即是他人。这里已经体现了拉康对于观看和凝视的区分:观看是我再看;凝视是他者的凝视。

不过到了50年代,拉康采纳了梅洛庞蒂的观点,并批评了萨特的观点。梅洛庞蒂认为在“我”意向的周围世界内,总有一种先行存在的不可见的凝视、一个柏拉图式的全视者在看着“我”,于是我的观看并不是传统的知觉结构,而是主体和他者的“共同世界”(共在范围?)为了让自己展开而对于我的利用。全视者能永远看到我们,而可视者利用了全视者的目光看到了我们,这种可视者对全视者的依赖被拉康称作“凝视的前存在”。

我只能从某一点去看,但在我的存在中,我却在四面八方的被看。

(这里梅洛庞蒂的观点和海德格尔对于此在与他者照面的解读很类似,正因为此在已经敞开在明境之中,才能被察觉,这里所谓的全视者就是让彼此敞开的那个“神”。)

不过拉康并不关心可见与不可见,而是关心一种分裂——眼睛与凝视(目光)的分裂,眼睛在主体的一侧,而凝视在对象的一侧,在看与被看、眼睛与目光的分裂之处主体产生。

眼睛与凝视——这就是对我们而言的分裂,在那里,驱力(冲动)得以在视界领域的层面呈现。

正如上面所述,驱力的运动是一个回环式的,从自身出发又回转到自身的;aim作为目的始终不会被冲动达到,冲动只能被其自身约束在自身回路中。在被动被看的第三个冲动的阶段,主体才会出现,作为主体想象的被象征秩序认同的主体出现,而在这个阶段,主体实则是“使”被看,但是那个作为视者的想象的“我”被主体排除了,这也就是冲动在视界领域的呈现——我看他,我看我,我被(他)看,第二阶段的那个想象的我在“象征”地看我的我被阉割了(想象的我被象征的我替代,不就是阉割)。

想象的凝视主要发生在自我认同阶段,理想自我的认同是主体想象他者对自己的凝视,从而认为自己的完满性;自我理想的认同是在他者的象征的看中,主体产生了自己的理想。同时,想象的凝视还有层含义,即主体想象是“自己在观看自己”,在想象中否定了他者的凝视,拉康称这层含义为“凝视功能的逃避”。这样的凝视,正是笛卡尔怀疑方法最终看到的“自己”以及萨特的凝视以及。

萨特的凝视。。。。不是被看的凝视,而是我在他者的领域想象的凝视。

那么为什么主体会否认他者的凝视呢?这与父性秩序的权威性有关。正如镜子阶段中,其实还有一个场景:母亲抱着婴儿指着镜子对父亲说“看,这就是我们的孩子”。此时,父亲就作为那个象征的看的人以及被主体认同的人参与了这个环节。父亲也作为了婴儿心中的全知者逐渐被省略了,换言之,父亲的凝视就是不需要演绎的天赋观念。

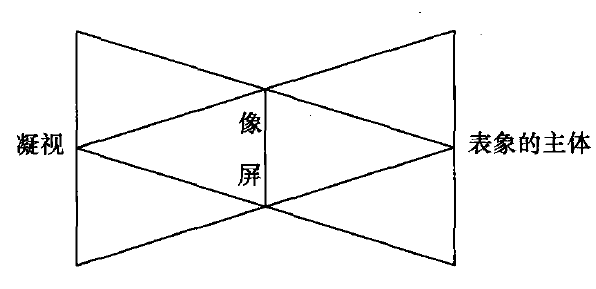

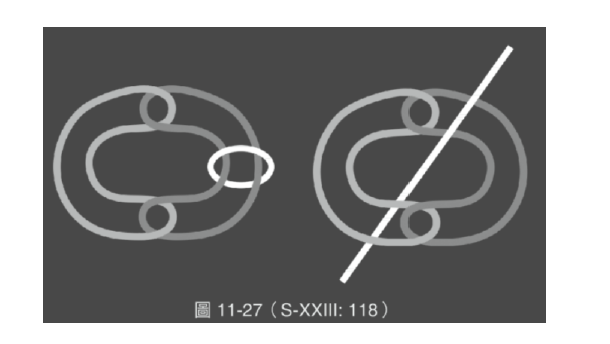

因此,想象的凝视虽然可以缝合出来一个自我理想,但是那个看不到的象征权威依旧是被遮蔽的,所谓的被凝视不过是想象出来的“自己看自己”(这两种凝视包括了自我认同的两种凝视)。拉康用一个几何图表现了这个凝视:

- 右边的三角形的底边的点:观看的主体;

- 右边三角形的底边:主体看到的像;

- 中间的线:想象的凝视中主体看见自己看自己而成的像;

- 左边三角形的底边的点:发光点,或者说大他者的凝视,它是凝视的原因;

- 左边三角形的底边:真实之物;

因此可以看到,主体的看之所以可能,是因为已经认同了某种观看的方式(凝视),但是在主体却将其忽略。正是因为这种忽略,让主体认为自己看到的像与物是同一的,同时也埋下了一个伏笔:主体自身的统一随时可能被揭穿,只要他发现了凝视的投射方的欲望、这个凝视的投射方并非是一个全视者而是一个匮乏者。这个揭穿了主体统一性的凝视就是“实在界的凝视”/对象a的凝视。

也可以看到,对象a作为欲望因与凝视作为“观看因”是一致的,它们都是因为被排除而使得欲望以及观看可能。而只有当主体与对象a的凝视擦肩而过,他才能领会真实的匮乏,因缘整体性的崩塌。

拉康举了个例子来说明这种擦肩而过:一个渔夫指着一个沙丁鱼罐头和他说罐头可看不到他。拉康并不觉得这个事情有趣,这是因为他脱离渔夫们所在的环境(象征秩序),无法理解渔夫们对罐头的观看,因而这个罐头就作为了一个对象a凝视着他,让他感到荒谬的同时也感受到了无意义。

凝视让我们能够去看,但也会让我们不能再看,让我们深刻感受到全视者死后虚无主义下的创伤:

自一开始,我们就在眼睛和凝视的辩证法中看到,这两者之间根本不存在一致性,而是相反,存在只是引诱。当陷入爱河的我们迷恋一种观看时,那根本不满足且总是错失的东西就是———“你从我看你的位置根本看不到我”。

这里也能看到幻想对人的拖拽作用,人满足于想象的凝视,满足于被欺骗的眼睛,因为无法面对实在界的凝视引发的无意义危机。

回到《永夜微光》

其实拉康两个画叠在一起想要表达的就是:我们看到的东西并认为是真的不过是在“屏幕”上看到的,而保证屏幕内容真实性在于我们把大他者的凝视给省略了,当我们会想起大他者凝视的保证功能,再去看对象之时,对象投过来的目光就是对象a的目光,这道目光意味着大他者目光作为保证的荒谬与不可能——因为大他者本身就是匮乏的。

拉康用了《赛姬惊吓爱神》这个例子来表达画家作为一个画的“全视者”是如何来欺骗观众的。画中赛姬拿着刀要阉割爱神,而爱神的阳具被花朵指示出来,让人不得不关注,但是花朵的稀疏也能让人知道花朵后面什么都没有,正如大他者所有的空缺的象征阳具。

也因此,拉康认为变形画法的最终目的就是圈出das Ding,并以objet a的形式表现出来。这也意味着,画作不单是模仿,而是在原有的物之上让客体变成某种不一样的东西,透过创造出来的自然能指凸显出实在界凝视的东西。反过来,若艺术家都只是在呈现自然、模仿自然,就不会有艺术,也不会有艺术学、艺术批评等任何虚构的理论。

主体结构与代数拓扑学

精神分析研究的辩证项目是:主体、知识、性。主体的辩证性就在于其自身的分裂与渴求完整之间的张力。人因为语言,能从不确定的存在状态把握主体,但也因为语言,让人永远无法对性别差异和性关系有所认识。拉康也因此认为需要澄清相关的一系列严峻的问题。

语言与主体

首先是语言,拉康认为即便是没有意义的句子也有所意谓,因为当句子被说出口的时候,说的主体就已经出现了,意谓指涉着无意识本身。

在语言中,能指具有至上性,因为它代表了差异性才有了意义。正如男厕所-女厕所的例子,这里的男女并非性别差异,而只是彼此的相对差异而具备能指的功能。符号和能指也是不一样的,符号可能只是一个定义出来用于代表的标记,而能指向来就已经在能指体系中了。

拉康还区分了含义和意涵的概念以说明能指与主体的关系,含义指的就是能指和所指间的双向关系(所述的主体),而意涵则是语言另外传递的讯息(能述的主体)。

因此拉康和结构语言学也是有显著差异的,结构语言学排除的说的主体恰恰是拉康主要研究的主体。因为能指本身象征作用的局限性,主体和能指之间向来是经由真实的。

主体学习语言并非是一点点的使用成人的概念,而是在一开始就使用了大量能指去进行尝试、去衡量周遭的世界。比如达尔文曾发现一个小孩子去用鸭子的“呱呱”去表意鸭子,但是不止如此,他还去用呱呱代表鸭子所在的池塘等,这里后面的表意就涉及了能指的测试,当测试成功,能指就附在了所指上了(正如我喜欢在方言把姑妈称呼为妈爹,因为这个能指测试得到了我周遭人的承认,我就一直使用下去了)。在前者指涉鸭子的时候,呱呱代表的就是一个含义,而当呱呱去测试池塘甚至所有东西的(像钱币)时候,呱呱的意涵就呈现了出来。呱呱的作用和钱币时,婴儿并不需要一个钱币的概念,只需要用于在一个空缺上指涉某些东西。

主体在语言中是以“欠缺”的方式被能指代表,因此主体就在一个无何之有乡。

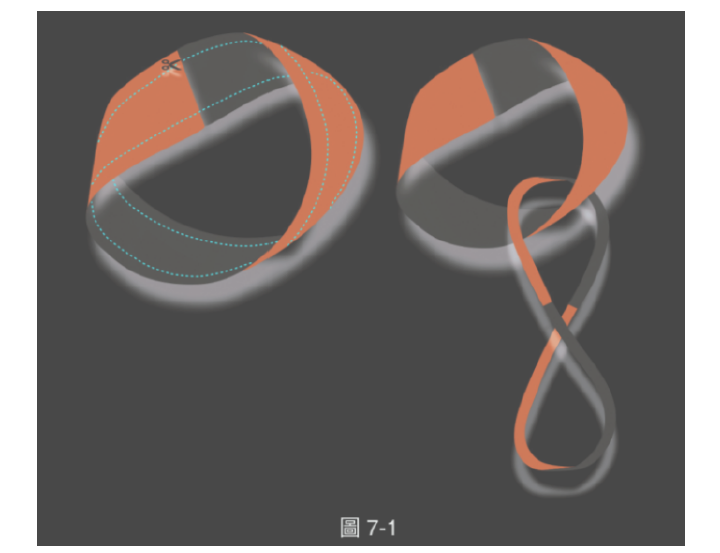

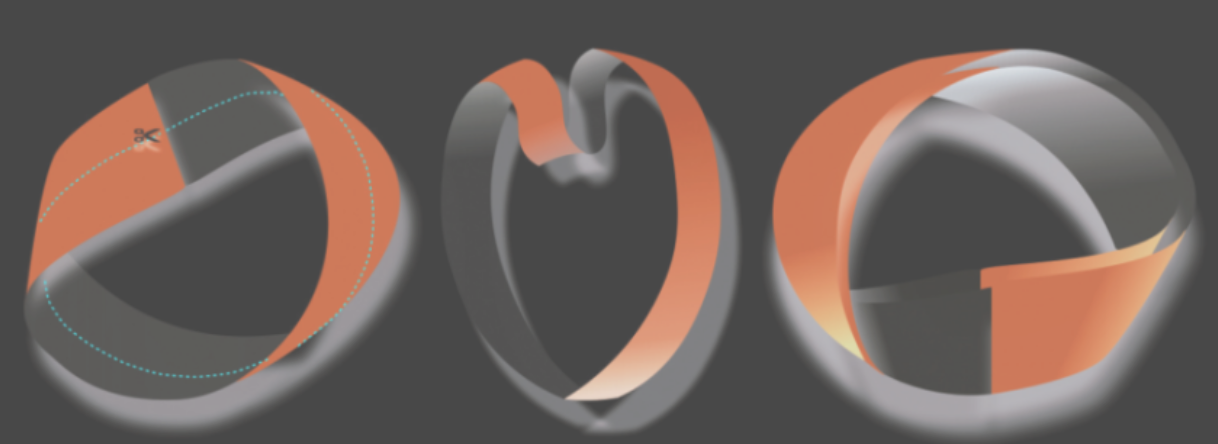

表面的代数拓扑学

正如 $ ◇ a 所指示的,主体在围合a的时候,他的能指所代表的所指是在一个消失的位置上的。基于此,拉康用了莫比乌斯环来看待语言和主体的关系。

(总的来说,拉康试图用莫比乌斯带来脱离一些二元对立,比如:意识与无意识、内部与外部、爱与恨、能指与所指、真理与显象等,且莫比乌斯带也能用于理解穿越幻想,因为只有两个面是连续,我们才能从内部穿越到外部。)

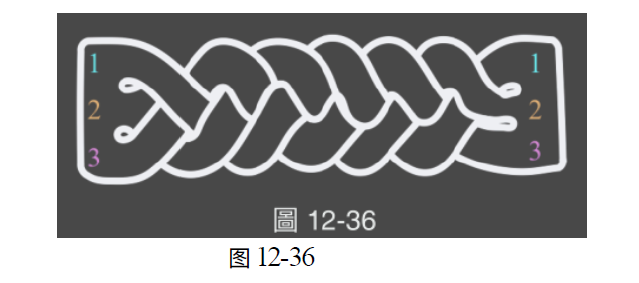

莫比乌斯环只有一个面和一个边缘,且纵向剪开环也会出现一个粘连的完整的莫比乌斯环:

而当切割是均分的时候,就成了一条二重Mobius带:

而在二重莫比乌斯环中,重叠的表面其实是原先的一边的表面,拉康用这个重复的面的重合来表示能指只能通过复制自己来产生意义。

而三重莫比乌斯带就解释了从内部到外部的穿越,这个穿越依赖于能指链的节点。

拉康还用莫比乌斯环解释了“苏格拉底会死”这个三段论的问题,该三段论:

- 人都会死;

- 苏格拉底是人;

- 苏格拉底会死;

这个三段论的问题就在于为什么非要苏格拉底死呢?显然在这里,苏格拉底不仅是一个专名,而是在庞大符号系统中一个要求死亡的能指。“人都会死”这是一个合法的句子,但是这里的人必须是一个要求死亡的人,否则苏格拉底作为一个要求死亡的人在这个三段论下推出的结论反而是“苏格拉底这个名字永垂不朽”。

而莫比乌斯环无论怎么化约最后都会有一个空洞,这个亏格在拉康看来就可以用于理解主体必须有一个空洞a才能结构。

拉康使用克莱因瓶等拓扑结构来表达人是被语言包覆的,但是人进入语言时,是以空缺的方式被代表的,因此拉康勾勒了拉康瓶:

可以看到,正是因为顶部存在空缺,外围代表语言系统的“大宇宙”和内部代表主体的“微宇宙”才能衔接在一起。

精神分析打开的第一个缺口就是破除人的精神是中心的幻觉,人的精神是外界世界的某种内衬,这个内衬是基于外层与内部之间的缺口;精神分析打开的第二道缺口是语言层次上的,语音本身就是建立在缺陷之上的,因此可以看成拉康瓶中的那个缺口,而语言的缺口扩大可以打破人对外层、内衬的错觉,对于心物二元论的错觉。

专有名词与认同

分哲致力于研究语言意义的意义,即认为可以通过计算每个能指不同的用法来创造出不存在歧义、不再暧昧的科学的对话。然而,人类思想之所以能发展,并非因为拥有语言,而是为了语言,即探索能指与概念(所指)之间的关系。

拉康认为,真正的结构在于语言中分裂的主体的结构。

罗素研究的专有名词就是一个能指的个体的字,一方面专有名词是最具指示性,因为它可以指示某个具体的概念;另一方面它又是空的,因为它在滑动中可以指涉任何物。另外,拉康也批判李维史托的专有名词是人类原始的分类思想下最小的那个分类,因为词素作为一个没有所指的滑动的能指,在集合论中更像一个空集,而非集合里面的某个非空的元素。因此,专有名词就是用来填补空缺的东西,比如一个人的姓名,并非那个人是一个个体才会有名字,而是因为他降生后在象征秩序缺位了,才需要一个专名来填补这个缺位。

因此,在拉康看来,专有名词就涉及了人的自我认同,它让主体得以有一个能指去代表他在象征系统中根本的欠缺与空洞。意识是由自身空洞出发,最终返回并包覆自己,正如克莱因瓶,这也对应了黑格尔绝对即精神的概念。

拉康用了一个例子来解释逻辑时间:现在五张纸片,2张黑色3张白色,分别给囚犯单独贴一张,囚犯只能根据别人的行动来判断自己的颜色,第一个正确猜对的活下来。假如给三个囚犯都贴了白色,囚犯是有可能立刻猜出来的,因为这里有一个“预期”,即假如有一个人不是白色,那么另外都会有人立刻出去肯定自己颜色,但是没有人立刻肯定,这反而说明了所有人都是白色,根据囚犯的判断时间,产生了所谓的逻辑时间:

主体结构诞生中逻辑时间对应的三个逻辑时刻:

- 观看的瞬间:主体只是一个被看的表面,他仅是一个差异化的结构;

- 理解的时刻:主体将自己包覆进那个差异化的能指系统中去,就类似于囚犯游戏中的预设;

- 结论的时刻:主体根据理解时刻中的预期,得到了自己在差异系统中位置,由此产生了主体,正如囚犯游戏中所有人一起获救;

在这三个逻辑时间下主体获得了象征认同,即对他者能指的认同(感觉就像一个自反性,即我发现了这个系统,最终又将自己包覆在这个系统中)。

要求、转移、认同也是密不可分的,大他者被主体提出要求,这个提出要求过程必然会出现欲望与爱,也就是转移,最终会发生认同(因此精神分析师要拒绝这个认同来让主体得以发现自己是没有退路的)。拉康也用主体的分裂来解释了说谎者悖论,即在话的层次上,主体其实是一个被言说的客体,他没有说谎,而在说的主体,主体承认自己说谎,反而也是正确的。

拉康进一步用了凹面镜图解释了a的不可能被象征化的含义:

左图中的实相a是理想自我中的一个东西,但是透过了A的象征化后,这个a就变成了一个-φ(被阉割的阳具),意思就是要产生I,看到的i’(a)中a一定是欠缺的。

主体的象征认同正是基于欠缺的能指来树立起一划的自我理想的功能,最终产生了√-1,而在0和1的象征符号的差异正是因为主体作为切割产生的。

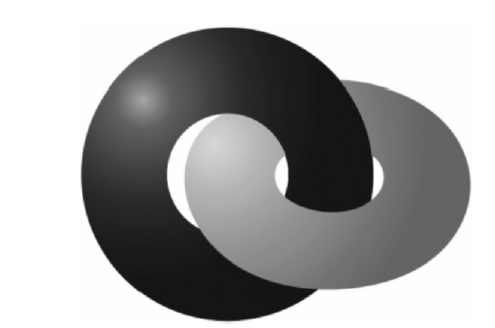

分裂主体与表面的切割

对拉康而言,无意识欲望正如一道切割,经由这道切割主体与外界呈现了一个被包覆的状态。就比如莫比乌斯带中的,必须等分的将莫比乌斯带切割,才会形成重合的两个莫比乌斯带,克莱因瓶也必须等分的切开才会形成对称的两个瓶子,无意识的切割使得主体分裂,而objet a正如环和实射影面形成时盖在莫比乌斯带上的倒8字形。

再现与观看的主体的分裂

福柯认为《宫女》中画家的观看、皇帝皇后的观看、观看者的观看三者的合一,说明了这三个观看的主体在一个位置,这也说明了观看主体的消失,而正是这个消失,让再现才能以纯粹的形式被把握,因此《宫女》这幅画也可以说是再现的再现。

在福柯看来,19 世纪以后,语词的作用开始大于事物(或图像)本身。福柯后来以马格利特的《这不是一支烟斗》为例,讨论了这种现代型认识论。福柯之所以认为《宫娥》这幅画意义重大,是因为它是“再现之中的再现”。它不仅仅再现了画家的画室,更重要的是,它再现了某种看不到的、更加真实的东西,再现了某种在画面中似乎不存在的、然而却是画中人物关系的基础,甚至决定这个关系的权力秩序。于是,我们在《宫娥》这幅画中,看到那个被画家放到背景镜子里的菲利普四世和王后玛丽雅娜,似乎暗示了一个权力结构正若隐若现地凝视着正在发生的一切。所以说,《宫娥》就是语词和形象结合的认识论杰作,再现了一个时代的认识论性格,也就是某种无形的语言陈述网络。

简单来说,所有人的实现最后都汇聚到了一个人身上,要讨好这个人,但是这个人却在画中不存在,我们只能根据镜中模糊的影像来猜测这个人是皇帝皇后。

拉康认为画中镜子和凸显的就是自恋的影像,是想象的关系,而画中维拉斯凯的绘画则是指涉了主体和能指作用的象征关系,因而能体现出对象a和分裂的主体。其实,画作左侧维拉斯凯和他的画保持了距离,这里被拉康解读为维拉斯凯并非在作画而是在盖住自己的画作以期待观看者们揭开他们自己的底牌,这让观看者不得不反问自己“维拉斯凯究竟想要什么”。在拉康看来,图画和绘画也是不同的:图画只给了一个“给看”的功能让观看者完成欲望回路的第一圈,而绘画迫使观看者们进入分裂的观看上,使得视觉功能提升到观看欲望的层次,这也意味着升华到欲望回路的第二圈。在《宫女》这幅画中,维拉斯凯就是一个质问并呈现观看者“给我(看)”内心呼喊的角色。此外,门后的那个处在透视法消失点位置的人是另一个维拉斯凯,两个维拉斯凯正好对应了一点透视的灭点和景深点,这也能体现主体的分裂,这也能解释为什么维拉斯凯站在那个奇怪的左边位置,这其实是暗示他处在一个有关景的点,而分身就是那个消失的灭点。

幻想的逻辑与精神分析的行动

幻想的逻辑

拉康在第十四讲座中重新回到幻想公式:$ ◇ a——分裂主体与objet a的关系,并展开了他所称的“新的逻辑学”。

拉康首先区分了事实存在与逻辑存在,与“存在和思维的同一性”一样,逻辑存在是事实存在的必要和基础,我们只有在语言能指的基础上思维了一个东西的存在,它才能在事实存在,否则就不构成存在的知识。而当使用逻辑的语言时,说话的主体——一个欠缺的主体就产生了。构建起幻想的是现实和欲望,没有现实的阉割也就没有阉割主体,也就没有对象a,没有欲望。

现实和欲望是没有断裂的同一表明,正如8图,拉康将这种与欲望不分的现实定义为“支持幻想的布料”。在最源始的逻辑时间1的时刻中,主体诞生之初的现实是混沌一般的,象征和想象拼凑的现实也是无法被察觉的,正是因为大他者维度的介入,主体诞生为了一道切割面,使得主体能够以认识现实、反思现实。

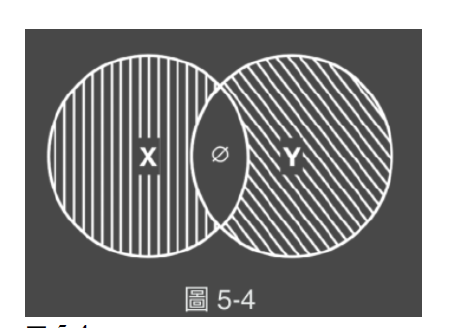

拉康也以交集和并集的概念来诠释主体和大他者的关系:

从异化的角度看,SA的并集关系正是构成了“要钱还是要命”的异化选择,其中的交集a构成了分离,即S、A都失去的a。如此,从异化的角度看,a是主体分离永恒失落的东西,也是大他者当中可以独立的部分。当然,主体也可能选择认同大他者,并和拥有a的大他者连接在一起,这就会构成倒错结构。

(后面这段有关原初自我的还是在玩肯定、否定、排除的游戏。)

为了解决语言的边界问题,拉康指出幻想逻辑的第二个重要命题就是“书写”。在拉康看来,记录某人话语的笔录和描述某人说了什么的叙事是两种不同性质的书写(带不带引号),前者反应的是语言的无边界性,后者则显示了语言的边界。

这里拉康以一个小例子来表达语言的分裂:让一个学生写了1、2、3、4后要求学生写“没有写在黑板的最小整数”,学生写了5,但是拉康又让学生写“没有写在黑板的最小整数”。这里就明显出现了悖论,没写的最小整数是5,但是当这个数字写出来以后就不是最小的整数了,进一步也就陷入了某个无限的书写。那么什么时候这个这个无限循环的数会停下来,就是有个人叙述了“没有写在黑板上的最小整数”是5,而不是参与到这个记录的行为中。在拉康看来,这个叙述的人就类似了大他者的角色,书写的功能就是让一个无边界的能指系统包含起来成为一个宇集合,大他者作为一个能指的宝库正是一个宇集合,他是主体效应重要边界。

显然这个介入叙事的第三者的大他者也是一个欠缺,因为没有欠缺就不会产生边界,而说的主体也是模仿了这个大他者才产生的。再比如A:{A….Z}的集合悖论,即A代表一个包含所有大写字母的集合,那么A到底在不在这个集合中?要解决这个悖论,必须将A定义为一个由说的主体叙述出来的概念,这样就不会参与到集合的包含关系中。

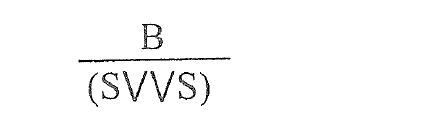

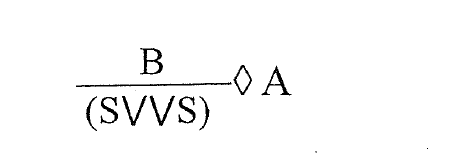

拉康也提出了“能指不能意指自己”的公式:

- SVVS: S 排除 S;

- B: 这个公理的专有名词;

B既然被使用了,那么就一定属于A这个能指宝库,但是B一定也会排除B,这意味着A中一定也有一个B的能指被排除,也就是说A中不完全包含B,于是产生了下面的公式:

这也表达了上述A和S的异化、分离的关系,并集而言B属于A,但就交集而言B又不完全属于A。

拉康还提出一个命题,即是否有一个类别包含着所有不包含自己的类别但同时也包含自己(也就是一个完满的集合),比如A:{B,C}以及它的轮换集合,但是无论如何都不可能出现A:{A}这样的集合。这也说明了一个问题,任何一个集合,都是欠缺了那个描述自身的元素,但同时,这个欠缺也可以成为一个集合的元素。因此,每一个集合都可以说包含“一个多出来的能指”,这个能指就是其欠缺。这也能从集合的角度来说明“能指不意指自己”与拓扑图亏格的概念。数学比精神分析要走得远,比如哥德尔的第二不完备定理就指出“任何完备系统本身必然包含着一个在该系统之外的决定因素”。

欲望图示中的标记“S(/A)”正表示着再父性隐喻下大他者所欠缺的那个“多出来的能指”,被划杠的A正表示了占据着宇集合位置的大他者的不完备性,而S作为主体在括号外面,说明了主体在象征系统对于一划能指的象征认同。

精神分析的的诠释就是为了找出主体身上那个多出来的欠缺之能指。

主体的异化

将“我思,故我在”标点改为“我思:故我在”,就可以看出来“我在”不过是主体这个错觉产生后的错觉,我思在这里是说的主体,而我在是话的主体。

而将我思故我在放在上述的交集图中,就会发现“故”字占据了空集的位置:

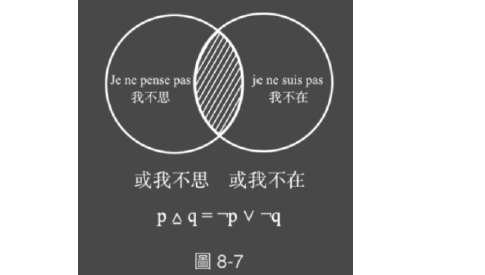

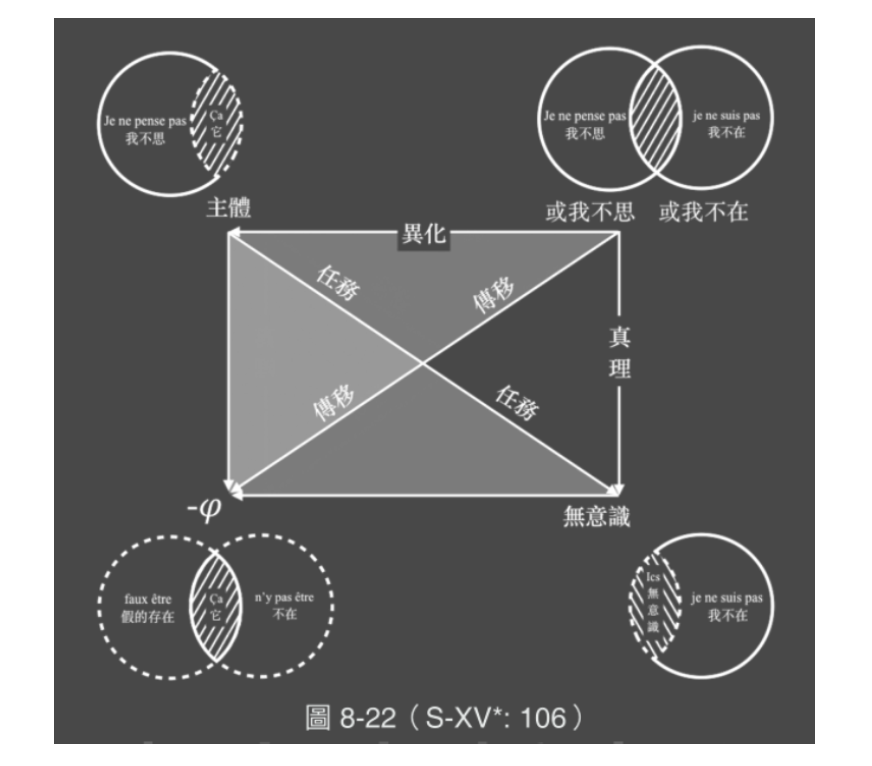

该命题(p&q)的否定为(-p|-q),即“或我不思,或我不在”,用集合的方式表现就是:

而“我思故我在”的反面正是无意识,即“或我不思,或我不在”导出了弗洛伊德发现的无意识。

从异化效应看,我在是由我不思得到的(怀疑方法),那么我不思中也一定包含着一部分的“我不在”,但是这里的我不在并非是对我的否定,而是对我的排除,即不在场的我,那个说的主体的我,而“我不思”,正凸显了“它思考”,即Ca本我的思考。而反过来,说“我思”时,那结论就是“我不在”,即说的主体的思推出说的主体的不在场,而这种不在场的主体正是无意识。

人对于性是一无所知的,从单细胞生物来看,性并非繁殖的关键,后续的一些研究似乎表明性和死亡是相关的,而死亡作为不可能的可能性,恰恰是此在永恒无法把握的完成。而精神分析上的男女特质表明,性别是关乎想象阳具的阉割的,而精神分析对阉割的回溯,正是逆转异化关系,得到主体的逻辑结构。

弗洛伊德发现的无意识的所谓的杂乱无章只是相对于意识的“确定性”为衡量指标得出的结论,实际上无意识正是大他者的语言,但是只要能指出现了一点错误或欠缺,整个系统就会瓦解。

梦就是一个绝佳例子,梦中一切都是如语言那样结构的:移置——隐喻,凝缩——转喻。人就是在无生命的能指结构中产生的有生命思想,精神分析就是要去穿过无生命能指和有生命思想之间的薄膜。

绝爽的经济学

主体是由语言产生的一划而构成的,精神分析的强制重复就是语言带来的创伤产生的强制重复,即试图通过这些重复去把握未能象征化的失落的东西,其目的就是再现能指。拉康认为,这个缺失的就是宇集合多出来的缺失,而一划也就可以解读为多出来的一。

精神分析中的行动向来是能指的作用,即只有当能指运作,主体的行动才会彰显出来,比如一个人跌倒了,只有他说“我跌在地上”这个跌才会变成一个行动,否则当他跌晕了说不出话,这个行动的主体就消失了,没人知道他是怎么昏迷在地上的。

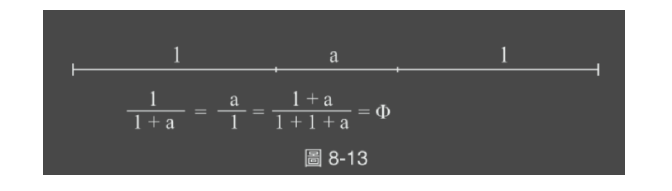

同样的,性交也不仅是生物学上的交媾,还涉及能指的重复——对俄狄浦斯的重复,即对Ø的重复。拉康使用一个公式来表现这个重复:

- 1:(1+a):

A = 1,这里表示小孩认为与母亲合体的原初经验错觉; - 1:(1+a) = a:1:指代

A:(A+a) = a:A,指的是被阉割的a相对于错觉的位置,正如错觉相对于原父(A+a)的位置; - = Ø:表示性的重复就是对俄狄浦斯的重复,是一种象征意义的不可能;

- = (1+a):(1+1+a):性的行动就是对1的重复,不断试图让自己回到创伤原先的地位;

(后面又是对黄金比例的描述。)

对精神分析而言,母亲具备的大他者地位就在于原初的“母子一体”错觉,而这个错觉的结束才会有主体,并将生殖器的细微差距象征化为“有”和“没有”。而女人因为“没有”阳具反而更具备优势:一方面女人可以成为阳具,成为交换的能指、成为给予阳具认同所需的东西—欲望物;另一方面没有阳具的女人让给男人有“给予女人没有的东西”的幻觉,但也恰恰让女人和男人一样受制于Ø。而成为阳具的这个方面下的女人,让女人可以在两性关系中具备“自因”式的实体优势,这也就是拉康所称的“大他者的享乐”、“女性的享乐”,过度享乐。

无意识是被排除的主体在真实的重现,并且重现的介质只能是语言本身,因此无意识的语言始终涉及性,而精神分析就是“没有性的行动”,是“我想要知道”的行动。

在原初母子关系中,a其实就是i,是主体的镜子功能(参见R图),而日后进入两性关系中,a又成为了交换的Ø,这里前者也对应了马克思的使用价值,而后者对应了交换价值,这里Ø作为交换价值就剥削了其原本的i的使用价值。由此,就可以产生阳具享乐的运作模式:原本自己身上具有使用价值的「阴茎」,成为被交换到对方身上的「阳具」能指,并产生多出来的交换价值,这也就是多出来的欠缺。

这就是参考了马克思主义经济学的欲望经济学:男人具备的使用价值的阳具在阉割下失去了其效益,最后只能以交换价值求助于女人(重复俄狄浦斯)来寻找享乐,这也就导致了人类社会中女人总居于交换地位(换取Ø),即一个失去了价值的男人需要求助于女人获取交换价值来填补价值的缺位,女人成为阳具而具备交换价值,这也不难解释联姻等形式的出现。女人除了和男人一样受制于阳具享乐之外,还在具备多余的交换价值后能处于“女性享乐”、“大他者享乐”的位置。

对精神分析而言,关键在于享受的是什么的问题,即享受的客体是什么,那个客体代表的a的空洞意味着什么。

精神分析的行动与精神分析师

精神分析行动和性的行动仅有一线之隔,因此精神分析行动是非常危险的,假如精神分析家误认了自己的身份,将“被假设知道的主体”混淆为“拥有知识的主体”,这层危险的界限就会被戳破,这场精神分析的行动就宣告失败,彻头彻尾的成为性的行动。当然,从与性的行动的切割中,我们也能发现,精神分析对“性”的定义和认识是始终不足的。

本质上,精神分析行动就是分析家通过转移介入,让多出来的空洞的一划呈现出来。分析家的位置也是非常脆弱的,因为他被分析者放在了“被假设知道的主体”的位置,且也要假装不知道见过这层佯装是多么脆弱并且破碎的。

但是这种佯装并非欺诈,而是分析者自身的欠缺才让分析家来到这个位置的,并且分析家是指的工作就是在最后破除这道佯装。相反的,分析家在告诉分析者“我知道你想要的答案时”才构成欺诈。正如苏格拉底是以助产家的身份来传播知识,而知识拥有者。

一个人被称为精神分析师,并非因为他掌握了神经质、精神病、倒错等精神病理学的知识,而是因为他透过行动进入了自己的能指作用中,并支撑起了某种症状的状态,甚至说“精神分析师就是症状”,因为他在代表着分析者真理的位置,即他必须与分析者一起发现真理。分析家的位置如此的重要,以至于分析者的行动也与分析过程息息相关。分析家在分析中“永远都是对的”,只是有称职与不称职之分。

拉康以下图说明了精神分析师在的阿基米德支点:

- S:象征界,衍生出阉割主体 $;

- I:想象界,阉割后产生一划,即多出来的空位;

- R:实在界,阉割后剩余a;

- 一划所在的边:代表着全部知识的不可能性;

- a所在的边:代表着享乐的不可能性;

- $ 所在的边:代表着完满主体即真理的不可能性;

延申三边即:

不可能的享乐和R之间的是快感原则的场域,不可能知识和I之间的是理想化的场域,不可能真理和S之间是大他者的场域。

而分析家的位置就在于中间的虚线三角形,由三个不可能构成,即阿基米德支点:

可以看到阿基米德支点是非常难以维持的,因为是建立在剩余之上的,那么第一个精神分析师——弗洛伊德又是怎么成为精神分析师的呢?即在没有分析家之前,一个分析者如何成为精神分析师的?

拉康给予“或我不思,或我不在”,提出了精神分析行动的三个历程:异化、转移、真理,即精神分析师在重复异化过程的同时,利用转移关系将无意识的知识引向不可能的真理向度,从而体现主体在其“虚假存在”中的根本欠缺。而分析者则通过自由联想让主体退位并处于我不思的位置。被假设知道的主体——分析家则是没有主体的知识,即我不在的无意识。

简单理解一下这个图:

“或我不思,或我不在”是出发点,异化后的主体即分析者的“我思故我在”的“我不思”的主体,以及被假设的真理拥有者分析家的位置即“我不在”的位置。分析者的任务就是和分析家一起经由转移抵达-φ也就是a的位置,认识到被阉割的欠缺。

拉康也将分析家的行动比作三段论中即是主语也是谓语的中项,它既是分析者言谈的效应,也是分析家操作转移的产物。在这场行动中,分析者逐渐将分析家放到a的位置,分析家也因此成为一个“为己存在”。

而分析结束时,分析者不仅知道了自己的裂痕,而且能够承担这道裂痕,这也是充当分析家不可或缺的重要转折,拉康称这个转折为“通过”,这个“通过”也是致力于消除大对体这个实体。

分析家是没有实体的大他者,因为他作为大他者时就已经不在场了,正如主语的“我”并非实体的存在,而只是隐喻的结果。

对拉康而言,精神分析师的定义在于:

- 明辨话语效应,从自己和分析者关系中厘清分裂主体与a、大他者和想象的他者等结构;

- 维持在话语结构的层次,只关注分析者主体是否接近a;

- 能在与人治疗时不受任何人际情感交流的影响;

分析家充当的“被假设知道的主体”的位置必须在行动结束时被瓦解,这也是转移的基础。而作为“被假设知道的主体”的分析家的位置也显现出人“认识自己”的困难,人只能在语言中认识自己的,而语言本身就是有限的、分裂的,以至于人的语言一定存在空洞,而分析家正是以“否定”的方式体现空洞。

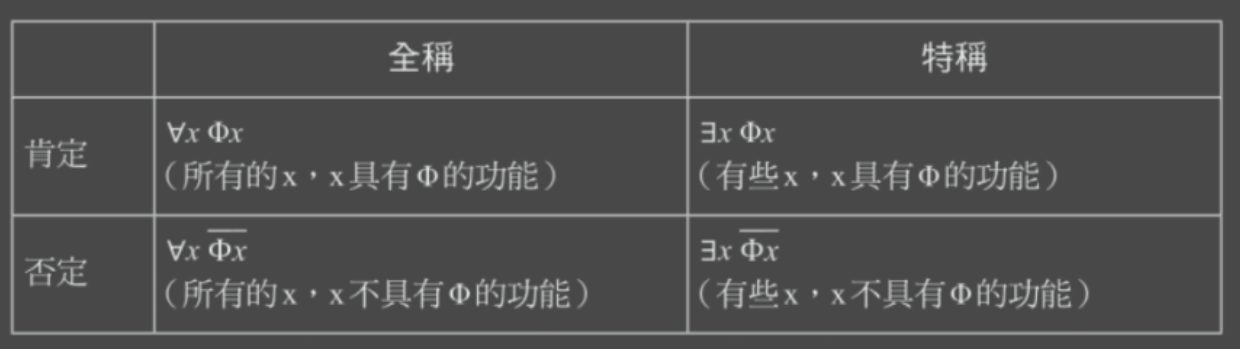

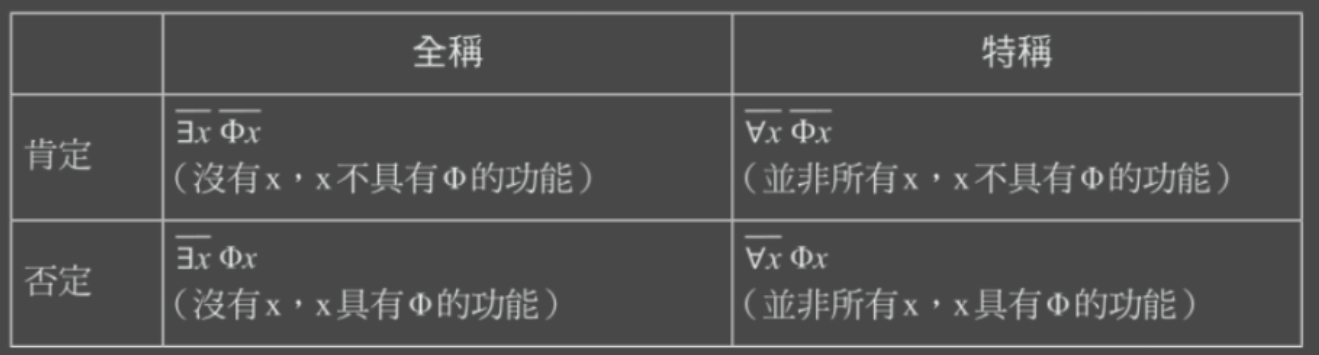

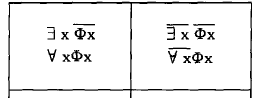

拉康在引述弗列格的《概念书写》中区分了“意谓”与“意义”,意义关联话儿意谓关联说。

弗列格使用下图表示一个肯定陈述句:

左边的“|-”表示肯定判断,横线表示述句的内容,而中间凹陷的部分则是函数的功能,弗列格称为“意谓”。是这个凹下的空洞能够让句子表达全部概念,如“所有人都有智慧”可以表现为:

这里表达“对所有的X,X都具有Φ(X)的功能”。该句的否定形式“所有人都没有智慧”为:

凹陷右侧的竖线表示否定的述句。相对的,凹陷左侧的竖线表示“对述句的否定判断”,如“有些人没有智慧”的特称否定为:

而在两边都加竖线,则是对否定述句的否定判断,如特称肯定“有些人有智慧”为:

这里起函数逻辑作用的凹陷是由空洞体现的,拉康认为这个意谓就是这个空洞。在精神分析中,这个空洞就代表了能用a弥补欠缺的错觉,比如能够获得全部精神分析知识的妄想。

兰克曾在《初生之创伤》中将孩子出生前母亲和子宫的状态视为一体,这误导了一些精神分析家认为精神分析应该将人带回到这种理想的融合状态。拉康批评,这种想法忽略了母子关系一开始就是因为主体的分裂下的结果,即孩子要求“没有不是对母亲提出的要求”,而首先喂养的乳房就作为一个部分冲动对象以在场不在场的方式让孩子进入了象征秩序。(这里我感觉拉康没懂兰克的意思,兰克这里想强调的是终极关怀层面的东西,即人一出生就是被抛的,是不想出生的,然后才会用想象、象征去应付已经出生的实在这个事实。)

而否定判断则显现了被排除向度的对象a,如“我不吃(乳房)”是精神厌食症的特征,“我不放(排泄物)”是欲望贪婪的特征,“我不说(语音)”是沉默的行动,“我不看(目光)”则始终关联着被排除的想象的我的目光。

大他者的欠缺

拉康在十六讲座中将“能指是为另一个能指而代表着主体”的公式表示<S1,S2>,S1是主体的能指,S2是大他者,括号就是<>表示围合-分离的符号的两边。而显然,

举个例子,当天下雨的时候,我们会说“下雨了”,这里就将说话者给抛弃了,正是这种被排除的错觉,让主体认为主体在大他者之外,而实际上,主体和大他者的关系并非外在、内在的关系,而是如莫比乌斯带一样的处于同一个拓扑平面的。

拉康又举了个例子(和之前的那个A->{A…Z}例子差不多),大他者作为能指的宝库是(Sa,Sb,Sc,….),将其中的某些能指指定为主体S1,那么代表这些个能指组合的能指S2(S2和S1差不多)就一定在这个能指宝库之外,否则就构成了罗素悖论。而这些个被排除的能指,就是“能指是为另一个能指代表着主体”。

因此拉康用S(/A)表示“大他者结构中的必然欠缺”。

拉康用欲望图4进一步说明了欠缺:

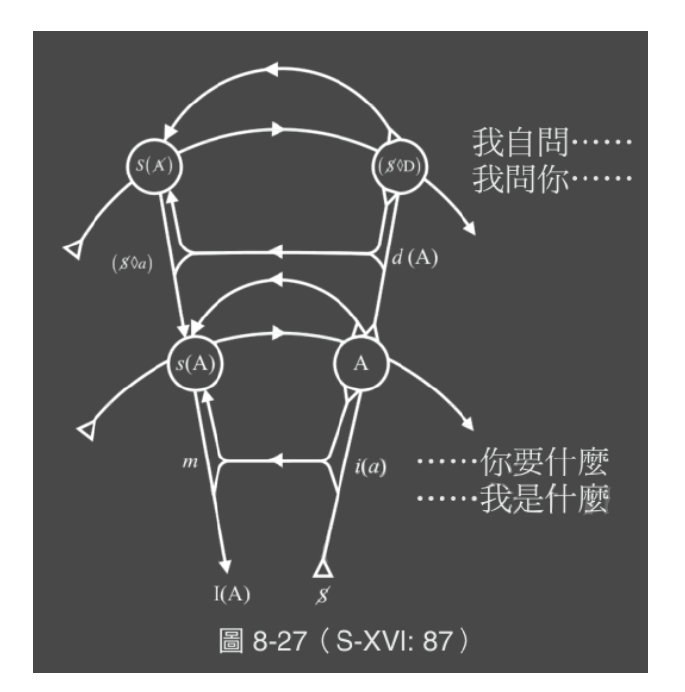

话的主体的“我是什么”和说的主体的“你欲望什么”汇合就呈现了“你是我的参考点”这个事实,即大他者是能指的宝库,正如分析家是“被假设知道的主体”。

而分析家就是要和分析者一起找那个被排除的能指S2,也因此,分析家面对分析者的要求只能以拒绝回应,这样才能凸显S(/A)。关注被排除的能指即在倾听下关注双关语、诙谐语、遗忘等语音与文字的作用。

而精神分析也需要与分析哲学画上界限。如维特根施坦所言的“人无法说的,就该闭嘴”就是试图通过完全排除主体来获得一种纯粹的语言以及“纯粹书写”。精神分析之所能比数理逻辑走的更远,就是因为它将真理重新放回到主体的语言中去。

真理与四个论述

拉康将《十七讲座》命名为“精神分析的反面”,因为要知道精神分析颠覆了什么,就需要直到其反面是什么。

四个论述与历史的转动

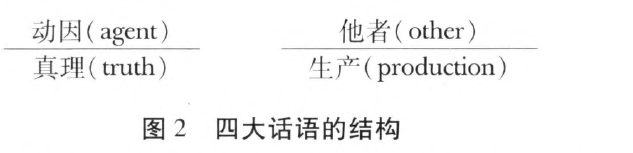

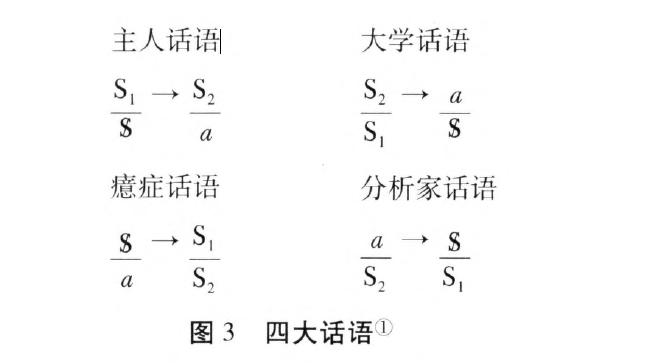

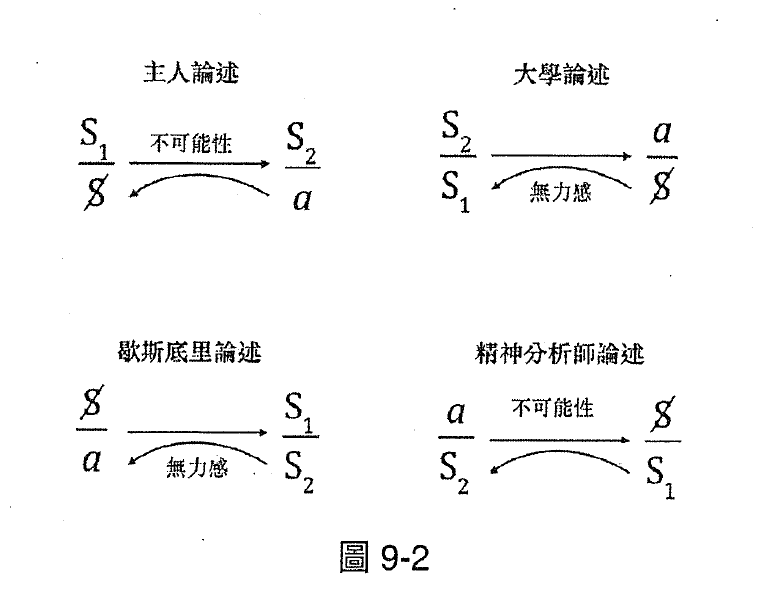

拉康认为结构才有正、反面,而精神分析中的主体作为S1->S2的集合,就是一个结构。S1是介入者,可以视作欲望,他代表着主体$介入S2,S2就是大他者,这种介入的结果就是主人能指生产出剩余物a,而 $ 则处于意义不明的真理位置(主人话语)。拉康用一个公式表达了这四个能指的功能,即四大话语(discourse):

不难看出,分析家话语的反面正是主人话语:

- 动因:由a占据,这说明分析中分析家一定是分析者的欲望因。

- 他者:由主体占据,这说明欲望因被给予给分析者。

- 生产:由能指宝库占据,说明分析的结果就是让分析者发现大他者的存在。

- 真理:真理由知识S2占据,说明在分析中,知识只是一种被假设的知识。

这里极端的主人话语的例子就是黑格尔的主奴辩证法,在主奴辩证法中劳动的奴隶反而可以脱离主人获得自己的“及物的享乐”,因为他们拥有“做的知识”,这种层次的享乐也就是多余享乐,即必须额外付出的失落享乐,是一种纯粹的损失。

拉康区分了两种知识:

- 动物的知识:符号的知识。

- 理论知识:经由语言的有关能指的知识。

拉康认为,享乐并非逾越的效应,而是消耗的效应,消耗必回有剩余,正如商品交换必回有额外支付的多余价值,享乐是多余的享乐,是一种无法弥补的缺口,只能用想象的a掩盖。哲学上所谓的主体只是一个能指关系中被代表的交换价值,而交换价值和使用价值之间的落差才产生了剩余享乐。

那阉割举例,阴茎一直在其原来的位置,但是阉割效应让其作为生殖的使用价值被阳具能指的交换价值替代,这种代替产生了剩余享乐,而这个剩余享乐只有在交换的落差中才能体现,因此阳具享乐只能从交换的对象那里获得,这也就是所谓的“人的欲望是他人的欲望”。

在大学话语中,占据对象位置的小他者其实就学生。在真理位置的大他者主导下,知识实则是S2,即宣称知道知识的知识力量。大学的知识也向来不是追求真理,而是追求符合社会价值观的“知识”,学生也自此中成为具有额外价值的$,由追求知识的主体沦为知识的商品,最终成为知识消费市场的一环。

在分析家话语中,a放在了动因上,知识成了“无意识知识”来到了谜一般的真理位置。此时的分析家虽然在主人位置,但是只是一个被转移后形成的a的主人,是个被假设知道的主体,精神分析后也终将变成剩余。

癔症话语促使了分析家话语的出现(顺时针旋转一次),被阉割的主体在主人位置,它求助于大他者,以求知欲生产知识,真理的位置即是无意识a。这也体现了作为承载着性别能指的阉割主体迫切想知道自己在两性关系中的价值(a),这个问题是无法回答只能交由分析家的。

主人能指在人类历史力量是相当强大的,比如中国的革命以及文化大革命,最终都回到了主人话语。分析家话语能颠覆主人话语,是因为它阉割了主人,发现了主人的匮乏。

正如大学话语下的科学背后实则强调主人能指,拉康也不认为精神分析是科学,相比于纠结精神分析是不是科学,更重要的是分析出为什么科学完全忽视了无意识的知识。

主人论述的强大蜕变称资本主义,使得人的劳动有了多于价值。而资本主义下的大学话语根本是不可能保有自主权的,所谓的自主不过是对知识生产体系的绝对服从,诸如学分制、职级等等。能推翻大学论述的学生却又始终是养尊处优的“大学娇子”,次无产阶级的他们只能模仿无产阶级做出“文化大罢工”或甚至“文化大革命”这样的灾难。

癔症话语的可能性就在于它将主人(S1)的不可能满足要求暴露了出来,使得癔症只能从他那里获得知识(S2),而大学话语无力感就在于它背后一直藏着谜一样的大他者。拉康用以下图示说明了四大话语转变的关系:

不可能的真理

真理只是一种半说的真理,不过是对欠缺的渴望,那么知识又是什么?知识和真理关系是什么?

笛卡尔以后,知识变成了一种知识的积累,无需再理会无法决定的真理问题,这个问题都抛给了上帝解决(那不至于,也有不少抽代的在研究数学公理),这就是所谓的“科学主主体”向“知识主体”的转变——将真理和欲望排除交给了上帝。其巅峰就是先验哲学,一切都必须基于“普遍法则”。

精神分析的任务就须要回到笛卡尔的经验到的确定性主体,将这个主体重新纳入科学讨论的范畴。

但是真理向来脱离人,人和真理的关系只能是“人并非没有真理”,正如“焦虑并非没有客体”,这也就是所谓的真理只能半说。因此分析哲学家决定彻底与真理断绝关系,因为人只能思考语言界限以内的东西,此外都是无意义。维特根施坦眼里,罗素悖论揭露的就是构成世界的属性不过是“基本述句”的属性,一切事态和复合事实构成整个经验世界,话语本身就宣示着真理。

拉康虽然也认为世界是论述出来的事态系统,但是他不认为话语就宣示着真理,因为精神分析发现至少一半的真理是在无意识层次的、说的主体的层次,真理就在于“欲望以其欠缺所掩饰之处”。

语言始终是无意识的前提,若是试图从语言中得到绝对的意义,就会陷入“我就是我”这样的陷阱,在这样的陷阱中“我”是保持了持续性的。但是精神分析显示,“我”并非是一直在场的,而是经常消隐的,正如“一个小孩被打”案例,这个例子中“我”会幻想“我”被打,但是这个“我”消隐了,而变成了“有个小孩被打”。在自反性阶段的“我打我”实则是说的主体打话的主体,即回收大他者讯息来打自己。而萨德的虐待狂不过是大他者的受虐狂,是大他者的享乐工具,在萨德这里,真理是享乐的姊妹。

弗洛伊德提出弑父构想并非是为了解释乱伦欲望,而是解释为什么这个欲望会被禁止,要解释这个问题就必须引入真理的维度。俄狄浦斯要杀父娶母这些事情都是他不知道的,这是无意识的定义,无意识关联真理,俄狄浦斯要知道这个不知道的真理透过了层层的考验,在知道真理后,俄狄浦斯神话也彻底成为了悲剧。最终俄狄浦斯戳瞎自己的双眼——一个相当于阉割的代价,在这个代价中,俄狄浦斯才真正进入父亲功能。

可以看到,俄狄浦斯真正反应的仍然是真理的界限与阉割的惩罚,而那个不知道的父亲被杀死不过是一种所遮蔽,掩饰了俄狄浦斯自己阉割父亲的欲望,且也只有在父亲死后,父亲的命令才会真正的永垂不朽。

在俄狄浦斯第三阶段中,真实父亲对孩童进行了象征性的阉割,这里的真实父亲就是一个已经业已被阉割过的主人能指的代理。因此无论一个父亲如何的顾家,他在语言效应层面始终是一个暴君。弗洛伊德就想透过弑父神话说明父亲的暴君角色,但是他没有语言结构学的概念,只能诉诸神话。

精神分析涉及的是排除,因此它始终关涉存在论层次而非存在者层次。真理就是遮蔽,遮蔽被揭开就是灾难,即原乐。

既然精神分析这么看来是不可能的,毕竟只能半说,那么精神分析的终点又是什么?理论上,精神分析的结束有两个条件:

- 分析者克服了焦虑与禁制,不再为症状受苦。

- 分析家推论出分析者的抑制以及成为了意识,内在稳定,病症不复发。

弗洛伊德“认清现实”和拉康的“穿越幻想”是一致的,都是认清了真理的不可逾越性与关联的灾难。因此爱真理是一种提防、警戒的爱,拒绝真理就是和真理行动的最佳方式。

真理与书写

话语结构不受制于主体,它决定主体,主体即语言的效应(这又有点结构主义的样子了)。

话语始于能指,能指就是一种系统下的欺诈与佯装,那么分析家如何才能揭穿话语的佯装?拉康在《论一种将可能不是佯装的话语》中讨论了这个。

只能半说的真话是无法揭穿佯装的,半说的真理只能给佯装添加神秘色彩,只有“书写”功能才是不会是佯装的论述,中文中话语和书写显然是两个不同的东西(拉康用孟子的一些言论做说明),再比如写一个公式和语言解释一个公式显然也是两件事情。

拉康认为,相比于话语,文字和图示属于“痕迹”的层次,这些痕迹都在围堵着语言的空洞。书写也并非优先级最高的,而是次于所有语言的功能,书写是一个回溯性追问、反思的过程。

拉康用“厶”来厘清话语、书写文字与真理三者间的关系:

- 顶部:表示真理与知识断裂的语言效应,这意味对于说话者而言没有性关系这个真理,除非以书写的方式将某个结构表达出来,比如“a->b”。

- 右下角:表示书写,最重要的功能就是弥补话语结构中没有性关系,比如书写会用♀以及♂或者阴爻“⚋”、阳爻“⚊”表示男性与女性。但是精神分析指出这个二元对立不足以说明两性关系,因为两性关系向来以阳具功能为锚定点,这意味着男性、女性是从原本生殖器官的细小差异变成有、没有阳具的差异,使得拥有者不是阳具而没有者反而可以成为阳具。

- 左下角:表示语言法则构成的欲望与禁忌的性的律法,它取代了阉割造成的不可能的性关系,让欲望等于这个性的律法。

拉康在这里强调了书写的功能,认为文字的书写时能够弥补不可能的性关系这一真理的,因此文学作品不断地表达爱情。

书写、字母,是在真实当中的,而能指则是在象征当中的。

书写就是围绕着真实空洞不断冲刷产生的痕迹,举一个例子:当我们不断抄写某个若干遍,突然认不出字的意思的时候,那个字的实在就透露了出来,这也是一些人所谓的“语义饱和现象”。

拉康也用一个“水手结”图表现书写是处于拓扑学结构的,是在真实中的:

这个结不在二维平面,因为它没有被自己的线条给分割,因而它居于一个拓扑学表面,水手结系紧的就是语言的空洞核心。这里也能看到拉康的唯物主义基础,即将字符(letter)视作语言的物质基础,这个物质基础也是实在的居所。

拉康批评德里达的“在场”引入了某种神秘的“原初书写”,但是当他在说不在场的时候,已经确定了某种空洞。拉康认为,想表现不在场,只能通过书写文字与图示去验证这个不在场的空洞,就比如水手结看似在二维平面,实则却在拓扑面。

拉康指出,文字在语言之后产生,只有书写产生了,逻辑学、几何学等学科才产生。

拉康认为书写就是弗洛伊德提及的在前意识里的“字表象”(前意识是物表象+字表象),这似乎和拉康认为的书写有实在性相悖,这里的“似乎相悖”是因为将字表象的前意识关联到了“思想”层面,也就是认为弗洛伊德这里的字表象是需要以“思想”为前提的。因此字表象关联的是承接实在的象征系统,前意识就是实在和象征系统交集,文字之所以为文字是因为它成为了能指,处于整个象征系统中了。

拉康因此认为德里达的“原初书写”就是象征系统,一个代码要能执行,就需要和这个系统的支持的指令集相匹配,否则就可能出错,出现“口误”、“失误”等精神分析中的行为。而谐音梗等现象也说明,代码也会反过来影像整个语言系统,就像在透过漏洞执行的shellcode一般。

无法书写的性关系

书写是为了围堵语言结构的空洞,其中根本无法书写的空洞核心就是性关系。拉康引用弗洛伊德在原初神话里原父享有所有的女人的例子指出:女人是没有全程的“女性”可言的,只有个别的女人。

相反的,父亲作为“一划”这样的主人能指是唯一具备全称功能的。因而人的性化是建立在“一个全称的父亲”功能以及“个别的女人”之上的,逻辑上男女的性关系便成为了不可能、无法被书写的关系。就述句而言,男性是可以定义为“所有男人都受制于阳具能指(单一特征)”这样的全称述句,而女人却无法定义为“所有男人都受制于xxxx能指”,女性也因为没有阳具而可以选择成为阳具,即选择不理会阳具获得某种超过阳具享乐的“大他者享乐”、“过度享乐”。

精神分析里,性关系无法被书写是指“到目前为止没有任何能够书写它的模式存在”,只能引入一个不知性别的阳具来建构性关系。

拉康使用了量词逻辑去表述不可能的性关系:

上面的表的否定为否定的判断,下面的表的否定是判断的否定。

弗洛伊德这里,无意识是下判断的,因此无意识对阉割的否定是下表的第二行的否定:

- 全称否定:没有人是被阉割的,幻觉是所有人都具备阳具——对应了男性。

- 特称否定:并非所有人被阉割,幻觉是有些人没有阳具——对应了女性。

这里男性的幻觉就是搞混了“没有人”和“所有人没”,于是男性没有被阉割;女性的幻觉是搞混了“并非所有人”和“有些人”,于是产生了原父。

从专名的角度去讲,假如专名够用,说话的人为何还须要作为男女性,而不是作为自己去说话?因此性别这个能指并非固定在说话者上的,而是为其他的能指代表主体,这个代表的主体的性别因而就是不在场的,只能以欠缺的方式存在于象征系统中,这就是象征系统的阳具能指的欠缺。阳具能指就是在象征系统中弗列格所说的意谓,它以空洞存在,以不在场的在场方式存在。

至此,拉康认为精神分析以及套住了一个不知道的东西,但是因为这个东西不在场,还不知道澄清后是什么。精神分析只是指明了真理在哪,但是还不足以颠覆现有的主人话语下的整个知识结构,正如无产阶级虽然得到了多余价值的真理,但是仍旧不足以推翻资本主义,甚至于无产阶级革命被披上了资本主义卷土重来。

父之名就是阳具也可见一斑。父之名其实就象征着律法,那个禁止的律法。父亲向来就是被阉割的父亲,被阉割后才会出现象征系统最原初的一划,因而父亲在历史上是可数的,比如xx一世、二世等,相反的,母性是不可数的。

性别分化

性别差异与逻辑

拉康的“没有性关系”并非说的是生物学上的性,而是语言定义的性关系。

弗洛伊德的男女性别分化中几乎盲目地认为“阳具”的重要,这些都表明,阳具本身就作为一个未知的、有待发掘的真理。

精神分析上,性别分化是会说话的人不得不面对的事情,通过性别分化在语言中区分“男”“女”,社会制度建立在语言中对立的性别关系,特别是婚姻关系。可见,性别分化是社会结构的亲属关系赋予的角色不同,而非单纯的生物学性别。这也解释了,为什么能说话的人会有性别错认识,而其他动物不会有性别认同的问题(谁说得,信天翁就是经典的同性恋生物)。

因此,精神分析上的性别是社会强加的符号性认同,是一种象征层面的性别。男人在一定阶段必须“做男人”,比如求偶之类的社会表现,并非他是男人才会去求偶,而是他求偶了才能证明他是男人;女人也必须进入交换辩证成为女人,在进入婚姻与亲属的交换关系中,将自己比作阳具换Ø,产生多余价值。

精神分析主张男性被阉割后需要获得女性来得到阳具,但是女人也没有阳具,只能给出一个虚假的a;同时女性寻求的阳具也无法获得,她只能获得阴茎,于是产生了多余享乐。

语言一开始就有性别分化,比如中文在白话运动后的“他”以及“她”,即便中文之前没有两性的文法,但是阴阳之道早被普遍化为万物的道。

并非根据生殖器获得性别,而是根据性别认同生殖器,这也可以解释为什么变性人一定要去抹除身上的器官,因为这个器官对他来说不过是一个可以擦除的能指。拉康也因此认为女同性恋可以维持不可描述的性论述,因为她们唾弃阳具,就不会陷入阴茎当成阳具能指的陷阱,产生多余绝爽。这也解释了为什么“女性化”是一种物化女性,因为女性化不过是让女人在阳具能指的基础上获得女性特质。

相比于维特根施坦在真实前的停步,精神分析就是通过逻辑去探索性这片未知的大陆。就此,拉康认为精神分析就应该着重于逻辑中的“并非全部”的例外。比如“并非全部人受制于阳具”就蕴含着“至少一个人不受制于阳具”的必然性。海德格尔批评之前的哲学家混淆了“实体”和“存在”的逻辑概念,拉康认为“实体”对应了本然的意义即全称述句,而存在对应的是特称述句。性别则是根据有些男人、女人的个体存在,去混淆这种个体存在为男女本质差别,并推到整个符号系统的性别差异。

为了强调例外,拉康将亚里士多德的模态(样式)对立:“可能-不可能”,“必然性-偶然性”,以批判的否定方式修改为:“偶然性-不可能”,“必然性-可能”。这样原本的男女定义:

- 男性:所有人都具有于阳具。

- 女性:所有人都不具有阳具。

改为:

- 男性:所有人都受制于阳性功能。(必然,一划)

- 女性:并非所有人都受制于阳具。(可能性)

这样维系两性关系的女性的定义就是弗洛伊德所谓的原父的例外性,即“至少一个人不受制于阳具功能”。

“至少一个人不受制于阳具功能”与“没有人不受制于阳具功能也不是一样的”也是不一样的,后者是一种否定的判断,在没有人时当然没有阳具功能了。因此,需要阳具功能的男性定义就须要一个“至少一个人不受制于阳具功能”的原父边界,而女性定义的边界就是“没有人”这样一个空洞。

如此,拉康用以下公式说明两性关系:

- 左下:对于任意一个主体,其主体结构是受到菲勒斯功能支配的。

- 左上:即左下的条件,存在一个特定的主体,他不受菲勒斯功能的支配。/存在一个特定的主体(父亲),他的例外乃是对菲勒斯功能的否定。(即欲望的检禁者)

- 右下:任一女性主体不全是由菲勒斯功能界定的。/女性的原乐不全是菲勒斯原乐。(他者原乐)

- 右上:没有一个女人可以不受菲勒斯功能影像。/没有一种女性原乐不是菲勒斯原乐。(菲勒斯原乐)

这段哥们看了好久还是觉得谜语,转向《阅读你的症状》第十一章第三、四节。

他者的原乐

主体的享乐其实就是他者的原乐,是超我中被禁止的原乐。

拉康将焦虑、原乐、欲望放在一个结构中,说明焦虑的中介作用:

- 焦虑是欲望的标记:主体的焦虑是因为自己的欲望呈现出来的要求永远无法满足,于是“Che vuoi”引出了焦虑。

- 焦虑是原乐的记号:焦虑的对象其实就是要求-需求间隙下的对象a,即Das ding对应的母亲角色。这个a除了原父这个边界之外没有人享受过。当主体接近这个a的时候,也会焦虑,因为这种真实对应的死亡是主体无法承受的。

欲望引发的焦虑是因为欲望的无法满足,原乐引发的焦虑则是主体过于接近这个满足的对象。

在这种夹逼准则的焦虑下,拉康重新诠释了施虐和受虐的关系。受虐狂是主体处在了他者的原乐的位置,从而让他者因为欲望而焦虑,进而享受到他者的原乐(变成原父)。施虐狂则是在施虐中寻到主体的身体的另一面,在这种真实的创伤中寻求对象a,在这种寻求无济于事后施虐狂与自己的焦虑相会。

正如人的欲望总是他人的欲望,人的原乐也总是他者的原乐。所谓他者的原乐(菲勒斯原乐),既可以是主体对他者的享用,也可以是主体被他者享用。而他者原乐(女性原乐),则是主体幻想中的他者享乐。

“他者原乐”或者“女性原乐”的充分阐明直到《再来一次》中拉康才正式阐明。

拉康对“他者的原乐”的否定性界定:

“他者的原乐”,首字母大写的他者的原乐,“象征着他者的他者身体的原乐”,不是爱的记号。

这个界定涉及的四个关键词:原乐、他者、记号、爱,而这四个关键词又主要涉及知识和原乐:

- 原乐:他者的原乐&他者原乐,前者由于超我的律令产生,后者由于交换产生的剩余价值产生。

- 知识:即指主体通过象征性认同获得的知识,比如理想自我;也指主体在认同中错失的无意识知识。

这里原乐和他者的概念:

- 原乐:原乐不受任何律令约束,他是无意识主体淫秽萨德式的超我要求——尽情的享用。

- 他者:

- 语言学维度:能指的宝库,大他者。

- 人类学维度:父亲的律法。

- 精神分析维度:转移的场所,比如分析家。

拉康把他者分为能指的他者和他者的能指,前者对应了阳具绝爽,后者对应了他者绝爽。这里他者的能者就是他者身体这个在能指集合以外的东西,是属于实在界的部分,他者的身体对应的就是想象的剩余物a。而由于他者身体总是在集合之外,自然是不具备单一特征(一划)的,因此他者身体或者他者原乐对应了女性原乐、他者身体的原乐。

这里的“身体”有很重的法国结构主义的影子,当时的福柯、罗兰等人,将身体定义为主体或者理想被驱逐后得到解放的欲望内燃机。从这个角度上,身体也有(反)伦理主义的身影,即身体是僭越道德律令后返回得到的本体论的维度的实在。

60年代,拉康对身体的运用主要强调其为“一个实在的器官”,一种无法被象征化的物质性。到70年代,拉康将身体定义为一个纯粹的“实体”,一个空洞的能指,且身体是无性别的。

身体的存在当然有性别之分,但那是次要的。

拉康尤其强调了女性身体,即他者身体。这个女性身体是“非一”(不具备一划)的,是一个不确定的、空洞的实体。

拉康在20期研讨班也区分了记号和能指的差别:记号和指涉物有某种联系,这个联系标记了指涉物的存在,而这个联系是由能指构建的,能指不能表现指涉物的存在效果,而是表现指涉物的意义。

拉康首先将身体定义为一个晦暗的实在之物,然后才有他者对身体的象征化的过程,这个过程难免会留下类似于书写的痕迹,这个痕迹指示着身体有无法被象征的东西,无法被象征化的部分导致了主体的分裂。他者的欠缺导致身体无法被象征化的内核,就是主体幻想他者原乐$JA$享受的身体,被象征化的身体则是主体幻想菲勒斯原乐$Jφ$享用的身体,也在这个意义上,拉康说能指是原乐的原因。

能指作为原乐的禁止和原因并不相悖,因为能指的铭刻是有限的,人只能从被铭刻的身体幻想(原因)为被铭刻的身体(禁止)。

身体具备三种身体:

- 实在界的身体

- 象征界的身体

- 想象界的身体

身体两两交汇形成了三种原乐(存疑):

- 想象界和象征界作用的菲勒斯原乐:主体在法的限度内获得的原乐。比如:主体幻想一个整一的他者来弥补自己的欠缺和匮乏。

- 想象界和实在界作用的他者原乐:主体想象有一个绝对的他者在享受实在的身体。比如:主体幻想一个超越能指之外的他者比自己享用更多。

- 象征界和实在界作用的剩余原乐:主体以能指穿刺实在之洞获得的原乐。比如:主体总寄希望于自认为合适的方式来追求对对象的过度享用,如资本家对劳动者的压榨。(当然也有想象的元素,因为三界是粘连的)

拉康认为,一方面菲勒斯原乐代表着原乐享有的不足,主体因为这一不足把他者想象为完整的他者,另一方面,主体会想象有个特别的他者比自己享有更多,这意味着原乐总是与“他者的知识”关联到一起,能指与原乐的关系就是知识和原乐的关系,所以原乐向来和他者的身体相关。

关于知识,拉康引入了自己的科学叙事史,它有如下几个特点:

- 拉康的科学史叙事模型主要借鉴了克瓦雷,克瓦雷的历史叙事是一种以科学为纽带的宏大叙事,主要认为17世纪的科学革命的关键是将世界看出一个开放的、无限延展的世界,但是依旧没有摆脱欧几里得的几何空间学。

- 拉康考察的知识主要为西方世界的人类无意识和知识表征之间的关系变化,这可以称为拉康的“知识考古学”。

- 拉康对科学的考察根本是对科学史进行一种妄想症式的批评。

- 拉康考察科学史的目的之一是将弗洛伊德的发现纳入“科学史”的范围,剔除现代心理学和新弗洛伊德主义的问题。

拉康的考察是以“词”开始的,这个词就是实在界的letter。关于词,拉康认为其代表就是“One”(太一),而这个“One”孕育了科学,这种孕育的科学正是如性关系(主动,被动)那样的柏拉图的理念-现实这样决定事物性质的基本关系,比如形式决定质料,形式就是主动而质料是被动的。在古代,这些知识都基于关于性关系存在的幻象,一种知识和对象之间和谐的幻象,对此拉康甚至说:

若不是分享有铭写两性联系的幻象,知识就是不可想象的,人们甚至不能说古代知识理论的主体没有认识到这一点。

比如亚里士多德,拉康认为亚里士多德知识学的基础就是一个“不动的推动者”这样的神,即隐特莱希,一切的存在者都以这个存在者为最高存在者,是因果链的头节点。

因此,古代知识学模型中,以男女及其和谐的幻象为基本结构,这种模型是基于两性关系的隐喻。拉康将这个和谐的同一的基本幻象成为“一”。

托勒密体系就是以一个至高的球体为核心的,这就是古代科学的典范。而对其的变革虽然一般说是哥白尼,但是哥白尼的模型依旧是以一个中心的球体为基础的,直到开普勒将椭圆体系引入,完美的球体及中心的观点才受到了动摇。在开普勒这里,星体在椭圆轨迹上运行,且不再围绕中心旋转,而是向椭圆的焦点降落,焦点的兑成点上什么都没有。再往后,牛顿引入万有引力公式则是将知识形式化。

拉康以上述的科学史类比,弗洛伊德把意识和自我移出主体的中心就是哥白尼-开普勒革命,而执迷于自体心理学之类的新弗洛伊德主义不过是历史的倒退,现在要做的是以牛顿的方式来进一步完成弗洛伊德的哥白尼-开普勒革命,以能指的方式建构分析话语。拉康的“再来一次”就是类似牛顿的形式化,将弗洛伊德的去中心化的思想形式化。

拉康认为,形式化就是“用一个能指去表征另一个能指”,将原来的想象的知识象征化,这样的知识就不再是主体的知识,而是他者场域的知识。

拉康重申了$\frac{S}{s}$的能指公式,中间的“-”除了意义抵挡的作用外,拉康还赋予了这种抵挡“愚蠢”的含义,或者说是能指的“蠢相”(stupidity)。这个愚蠢是指,能指本身并不表征任何意义,但是能指的持续滑动给人一个假象就是其背后存在一个指涉物,主体陷入了这种愚蠢的假象中。“一”并非说存在“一”,只能说存在“一”这样的能指,我们只能说“一”似乎存在。我们对“一”构成的知识,也只是对“一”能指性功能的某种想象。

这样主体幻想本该存在实际不存在的“一”也对应了拉康所说的他者原乐。主体因为自己象征层面的匮乏,总得不到满足,于是幻想存在另一种更充分、更完整的满足,这种满足不属于他只属于他者。主体越这么想,就越得不到满足,以至于觉得幻想的另一种满足本该存在,这个幻想只属于他者的满足就是他者原乐,是他者享受到的比我们更多的原乐。这种他者原乐根本就不存在,只是主体关于和谐统一的知识的幻象背景下的幻象。

由他者原乐总是只能以欲望的不满足才能幻想出来,我们也不难推出,“一”总是显现为“非一”,总是显现为不是“一”的东西,只有这样,主体才会幻想一个“一”。

同样的,爱是对完满性的追求,但是根本不存在“一”,于是在爱中,我们总觉得他者享有更多,爱总是要求爱,要求更多的爱。这种再来一次式的要求,指示了“非一”,但是并没有说明“一”。被爱者总是被赋予整一以及享有他者原乐的角色,但实际上ta只不过是承载a的对象,是显示剩余的根本性实在身体的他者。

他者身体的“非一”并不是说明背后有“一”,这也就是拉康所说的“象征他者身体的原乐不是爱的记号”。我们根据a幻想的“一”就是爱的欲望因,这样下的象征失败的他者身体只是一种剩余下的不可能。

由此,我们不难得出实际上只有一种原乐——菲勒斯,但是还存在另一种原乐——他者原乐,这个原乐只是一种幻想出来的原乐,是一种由“非一”想象出来的“一”的错觉,是菲勒斯原乐的不足想象出来的原乐。

女人不存在

精神分析讨论的性别差异是“心理现实”,文化研究者会将这种心理现实成为社会性别或“性征”,或者称之为“男性特质”和“女性特质”。拉康分析的性别差异不是如此,因为假如按照生理界定的性别是无意义的,那么同样以社会和文化构成界定的性别同样是本质主义的,拉康探讨的性别差异是无意识层面的心理现实,这种现实是相对的、流动的,这种性别取决于主体在语言结构中的位置和关系,取决于性化的结果。

在弗洛伊德那里,婴儿看到的性器官差异会变成一者拥有而另一个不拥有,进而将女性的“不拥有”看作是阉割的结果,继而产生阉割情结,男孩体现为“阉割焦虑”,女孩体现为“阴茎羡嫉”。接下来,男孩认同父亲占有母亲而去占有其他女人,形成男性性征:主体、主动、拥有象征着权力的菲勒斯;女孩在母亲身上发现阉割是既定事实,只能期待有朝一日可以被赋予一个真正的“阴茎”,首先转向父亲,发现不可能后转向父亲以外的其他男人,希望与男人结合生育一个孩子来寻找阴茎的替身,这样,女人通过认同“母亲”而使自己俄狄浦斯情结解决,形成了女性特质:客体、被动、成为欲望对象。

很明显,弗洛伊德对力比多的假设是典型的菲勒斯崇拜,是男权话语厌女症的典型反应,但是通过解读弗洛伊德,反而可以在反思后解决厌女症,因为真正的男人是那个唯一的拥有权力的主体,其余的都不过是客体,这无关生理性别,只关乎权力结构。

对拉康而言,性别差异问题根本涉及的是主体在语言结构中的位置,这个位置决定了关于原乐的知识及其实现欲望和满足原乐追求的方式。

俄狄浦斯的解决伴随着主体获得性别位置以及进入象征秩序,因此主体的性别位置的确定根本上是一种象征行为,两性的功能只有在象征层面才能被理解。在拉康看来,父之名就是在两性关系中起了调和作用,没有父之名的介入,两性关系只是想象关系中侵凌的和冲突的关系,因为在想象关系中,所有的爱都是自恋性的;同时,也因为父之名的介入,两性关系才不仅是动物性交配,也不仅是为了物种繁衍。

既然性别位置会因为象征界的引入而解决,那么为什么对于神经症的问题是“我是男人还是女人抑或二者皆非”?与弗洛伊德认为性别认同与认同与自己同性别的父母不同,拉康认为根本不存在性别差异的能指这样的东西让主体去认出男性/女性的功能,象征秩序中只有菲勒斯能指迫使女人通过和男人生育一个想象菲勒斯来解决自己的问题。也正因为阳具能指是一个空的能指,这样一种不对称的意指决定了俄狄浦斯情节的道路。

女性不具备菲勒斯能指,这意味着女性之性的根本欠缺,她没有一个象征物来指认自己的位置,使得自己的欲望象征化,所以“女人是什么”永远是一个谜。

她的位置本质上是成问题的,且一定程度上是不可同化的。

也因此,女性癔症比男性癔症要多得多。

不论是男孩还是女孩,阉割都是象征性认同父亲作为菲勒斯拥有者的前提,这个认同的结果就是主体获得了自己的性别位置。相比于男性,女性遭遇了双重阉割,即对象征费勒斯的剥夺,这种根本的空缺,导致了女性的性别位置是以“不拥有”的拥有决定的。而男性虽然放弃成为想象菲勒斯转而拥有象征菲勒斯,但是这种“拥有”实际是对父亲的一种债务性的契约——他被承诺拥有象征菲勒斯,但是是以将来某一天成为“父法的体现者”为条件的。

女性主义者对为什么不把阴道象征化的问题则是误解了“象征化”这个词语的含义。象征化并非符号化,象征化向来已经暗示了整个符号系统及其蕴含的一系列差异性对立,比如在场与不在场,换言之,菲勒斯的象征化其实正是阴道的象征化,正因为阴茎与阴道的差异,触目的阴茎才能被象征化。

很显然,在拉康这里,阳具能指处于了性别关系的中心位置,也因此,两性关系处于随时会崩塌的位置上。围绕着阳具能指,主体选择“拥有(having)”或“成为(being)”来锚定自己的性别位置,因此两性关系和爱情关系一样都不是对称的关系,而是相对于阳具能指构成的主体间关系——拥有阳具能指的属于男性主体的位置,而成为阳具能指的属于女性主体的位置。这种关系的不稳定在于:拥有阳具者是接受了阉割而拥有的,这种结构建立在一个拥有一个空缺之上;成为阳具者并非“是”阳具,而只是像阳具,希望被当作阳具对待,且它根本不拥有阳具,它存在根本上的能指缺位。这种不对称关系下,成为阳具者(女性)在让拥有阳具者(男性)获得主体性地位时,又会使得该主体陷入空缺。

这种两性关系就呈现了一种喜剧效果:拥有建立在失落上,成为建立在欠缺上,所谓的拥有和成为的两性关系实则是失落和欠缺的关系,这是一种不可能的重复性运动。

这种喜剧关系就在于一个矛盾,女性选择成为并不是真的可以成为,而是因为男性位置的误认——误认自身的建立在无意义的阳具能指上的主体性位置,这个位置需要他者作为保证。在男性的想象中,女人必须“是”、必须“成为”阳具能指,这样自己的主体性位置才能得到看似存在的阳具能指的保证。

拥有无法能指化的实在身体的女性成为阳具能指的方式,拉康称之为“装扮”或“伪装”,女性总是戴着面纱或者假面。这种伪装掩盖了根本性的能指欠缺,同时通过假装,女性可以告诉男性她可以通过男性拥有的阳具能指来获得拜物教式的快感。在这种伪装下,女性通过压抑自己本真的欲望,找到了自己的欲望锚定点,获得在象征界的认同。在这种事实下,女性象征着成为阳具,因此男性的一些展示也充满了“女人气”,比如男性展露自己的肌肉,这就是一种女性行为,让自己成为别人的欲望对象。

这种佯装或者面纱形成的原因就在于女性的二重阉割导致其身体处在能指化的象征系统之外,这种被排除的现象指示了大他者的匮乏,也因此女性需要佯装来掩盖这种匮乏,但同时,也正因为掩盖,大他者的匮乏被指示了出来。

就比如伊斯兰教女性需要身穿头巾和罩袍,这种遮盖其实正是在暴露父性功能的匮乏已经阳具能指的无能。同时,因为掩盖和遮蔽的作用,那个无法被象征化的身体以不在场的方式显现,成为一种拜物教式的迷恋对象,化身为欲望的崇高客体。

再比如女性的娇羞,这种娇羞其实也是一种对自身的掩盖。这种“羞”是因为其本身的无法象征化的欠缺而“羞”,而“娇”则是因为对“羞”的进一步建构(让羞可以变成欲望的点从而看似象征化),通过“娇”女性得以逆转被看的被动性地位,使得“被看”变成“使被看”,从而可以捕捉他者的欲望,并在他者的目光中“钓鱼”。就比如一个男人在讲黄段子时,其实就是在抛掷自己的阳具能指,女性听到后表现为“娇羞”,其实就是在伪装出对阳具能指的认同,并且在可以认同这个被抛掷的阳具能指的基础上获得男性的欲望。

再比如女人的眼泪,女人的感动的眼泪暗示着你满足了她,让她更加完整;女人伤心的眼泪暗示着你让她更加的残缺。但是女人的眼泪不能嚎啕大哭,不然就不能满足男性主体化的“审美”,这是为什么呢?因为嚎啕大哭就是在暴露空洞和欠缺,而在低声抽泣中的眼泪则是对他者的爱的召唤。

当一切表象的扮相都失败了,女性就会歇斯底里——这也是一种伪装。歇斯底里是实在界的女性对象征化无能的反击,也是对自己因为他者象征化无能而造成的根本性欠缺的反击,在这种反击中,两性关系的喜剧性得以揭露。

后期,拉康讨论女性则主要是从“他者原乐”和知识的关系的角度进行的。正如前文所述,对知识的追求是建立在“非一”之上的对“一”(至高实体)的幻想,而实际上并不存在“一”,“一”是不可能的。有关这个不可能性,拉康提出了一些论点:

- 女人是不可能的:这是指女人不存在一个确定的本质结构。女人作为一个能指其实是建立在能指的缺位上的、建立在“非一”事实之上的。因此,女人作为能指是一个超越阳具能指之外的能指,是他者欠缺的能指,这个能指的意义就在于无法获得凝定的意义从而缝合到阳具能指主导的欲望辩证法中。这也是在说,对象a或者处于对象a的位置的主体不存在。

- 爱是不可能的:爱总是在自恋性地幻想着对象为“一”从而与对象结合为“一”,这种“一”当然是不可能的,从而爱的对象总是显现为不可能的对象a这样一个“非一”生产的剩余。

- 性关系是不可能的:这里有埃文斯有六点说明:

- 男性和女性不可能存在直接的关系,总是需要一个他者的语言作为中介。

- 男性和女性的关系是非对称性的,两性的位置是有阳具能指决定的。

- 两性关系是不可能和谐为“一”的,爱不过是弥补两性和谐关系产生的幻觉。

- 两性之间的关系并非两个完整主体间的关系,而总是一个主体向另一个对象a之间的关系。

- 女人在两性关系中只能作为母亲发挥作用。(女性不存在)

- 实在的性与意义是对立的。

女人作为“非一之性”导致了其追求的原乐总是超越菲勒斯原乐的他者原乐,所以两性根本就不可能建立平等和谐的关系。而男性在追求菲勒斯原乐之时,总是将对方还原为对象a,这就导致了男性享受的总只是器官的原乐,这种器官性的菲勒斯原乐导致了原乐的享有不足,男性总是无法享受完全的女人身体,他只能在象征层面享受女人的身体。

基于菲勒斯原乐和他者原乐,拉康给出了“性化公式”:

- 左下:对于任意一个主体,其主体结构是受到菲勒斯功能支配的。

- 左上:即左下的条件,存在一个特定的主体,他不受菲勒斯功能的支配。/存在一个特定的主体(父亲),他的例外乃是对菲勒斯功能的否定。(即欲望的检禁者)

这也意味着,除了一般男性主体整个受到菲勒斯原乐的结构外,还存在一个特定主体不受到菲勒斯原乐限制而享受到另一种原乐,而这个例外的男性就是以原父的身份作为所有男性的结构基础的边界。这个神话性的原父是唯一可以和女人发生真正性关系的,其余的男性都是和对象a在“发生”关系。因此,左边的两个公式也指示出菲勒斯原乐是一种部分的器官原乐。

- 右下:任一女性主体不全是由菲勒斯功能界定的。/女性的原乐不全是菲勒斯原乐。(他者原乐)

- 右上:没有一个女人可以不受菲勒斯功能影响。/没有一种女性原乐不是菲勒斯原乐。(菲勒斯原乐是基础的)

这其实就是在说明女性是“非一”的存在,而要进入原乐主导的欲望经济,就需要通过伪装通过认可菲勒斯原乐来获得建构主体的菲勒斯原乐。

面对“非一”女性要么选择拒绝,通过伪装的方式去成为母亲(mOther),要么选择接受,成为揭露父之名欠缺的癔症,这样的女人就成为了永远无法被命名的谜。

接下来是性化公式的下半部分:

- $ -> a:这说明阉割主体只能借助对象a而非完整的性伴侣来建立两性关系,这个不过是一种幻想($<>a)。

- 被划杠的Woman:表示女人只是一个“非一”,女人是能指不完整的。

- 划杠Woman->Φ:女人可以通过菲勒斯原乐获得快感。

- 划杠Woman->S(划杠A):通过欠缺的他者能指获得他者原乐。

女人因为不全被菲勒斯原乐限制,而能追求享受到幻想出来的超过菲勒斯原乐的他者原乐。

由此按照拉康的逻辑,我们不难得出男性、女性的结构方式:

- 男性:ta只追求器官原乐式的菲勒斯原乐,那么ta就显示为男性结构的享乐方式。

- 女性:ta不满足于限制才有的菲勒斯原乐,而追求“一”,那么ta就显示为女性结构的享乐方式。

由此我们不难理解,为什么处于象征结构之外的女性结构到底是什么这个问题,不论对男人还是女人都是一个令人煎熬的问题。因为女性结构建立在无法语言说明的欠缺之上,这个欠缺指示了知识实际上是“非一”的。

《阅读你的症状》对女性的解读结束,回到《永夜微光》。

继续聊性化公式,其结果是,男性是“1”(至少一个不受制于阳具逻辑),而女性是“0”(不存在谁不受制于阳具),这也导致了两性关系的不可能(条件基础的不对称)。性别逻辑的错误就是将“1”与“0”混淆,认为这两者是对称的,而产生了两个性别的错觉。因此拉康认为,只存在一个性别,即“1”逻辑下“所有人都受制于菲勒斯享乐”的男性,而女性“不完全受制于菲勒斯原乐”——一方面她可以拒绝“非一”,成为接受“菲勒斯原乐”的女性,接受阳具功能;另一方面,她可以接受“非一”,拒绝阳具功能,从而保留一种“他者原乐”。

拉康眼里女性不存在其实就是在讲,女性参与阳具功能、是性别分化的中心,但是又因为基于能指缺失而不存在这样一个彰显她的能指。

拉康也从集合论的角度来说明两性的不平等:

A对应着“1”,而-A对应着并非所有人的“0”,两者的集合是空集Φ。因此两性关系并非对称的集合,而是A、-A、Φ构成的关系。同时,1来自于0,而两性关系建立在1与0合“一”的幻觉之上。从集合论的角度,1基于0,而借鉴到精神分析,“一”的基础就是一个空缺的“非一”。

常见针对两性问题的一般会采取所谓的“自然选择”论断,即若两性个体数量不同,那么人数多的一方会因为自然选择而淘汰多的个体,但是这样下来的剩下的必然是少数繁殖能力强的个体,问题来了,繁殖能力强的个体怎么会是少数?因此“自然选择”到头不过是笑话,真要厘清两性问题还得从集合论角度进行。

使用集合论,拉康给出了性化公式:

说话者必然登陆在左侧为男性或者右侧为女性。女性的定义“至少有一个不受阳具逻辑限制”正是男性定义“所有人都受阳原乐限制”的条件,因此拉康称女性为“异质性”,是“大他者性别”。下方公式,女性这一边有些人受到Φ的限制,拒绝了“非一”得到菲勒斯绝爽,另一些人和S(/A)相关,他们接受了“非一”,转而去追求多余的“他者原乐”。

因为全称女性不存在,菲勒斯原乐只是一种器官原乐,男人永远无法完全享受女人,因此女人对男人来说正是对象a,比如中国古代的缠足,现在的p图,都是为了将对象a崇高化、珍贵化,从而能更加深刻地缅怀对象a。

拉康将0与1称为“产生论述之必然性的技艺”,1的重复必然性预示着1之前必须要有0作为基础,这也对应了临床上重复性指示出φ的阉割以及Φ的存在。

绝爽与大他者

拉康看来,原乐就是大他者的“至善”:

大他者的绝爽,对象征着大他者那个身体的绝爽而言,并不是爱情的符号。

而两性的爱情,就是围绕着不可能的“他者原乐”打转,且最终只能在空洞的边界限制下走向菲勒斯享乐的模式,这种模式无法实现任何原乐。

拉康认为,讨论能指是什么是没有意义的,比如音素或者文字都不能作为能指的基本单元,作为代替的,应该研究什么是“一”这个能指。就比如人一出生就需要有名字,否则似乎就产生了什么缺失,这个就说明了能指和所指间的关系并非是任意的,而是需要有“一”为基础的。

精神分析就是试图通过纯粹能指,比如公式去探索无意义的维度,这也才能掌握不可能的“爱”,而“爱”正是幻想出来用以缝补不可能的性关系的纽结。

爱与书写

拉康主张,精神分析要通过数学的书写补充不存在的性关系这个实在空洞。

灵魂作为一种面对现实世界的幻想,其实正是爱的效应,爱就是灵魂爱灵魂,如此爱情就不再涉及性别,同性恋也可以称为同人恋(hommosexuel)这样的柏拉图式爱情。对爱情的幻想就是对灵魂之爱的幻想。

“女性”爱人,爱的是男人这样一个外于性的人,因为女性不存在,女性不过是被男性强行污名化的性别,当她们被区分开来时候就已经被阳具能指排除在外,因此女性的爱向来是“彼此在零一性别中同爱”,这也不难解释女性同性恋的结构复杂,即不需要倒错结构也会同性恋,女性的性别是重复母亲的大他者性别。

作为去中心化的精神分析,也不会给出一个康德式的目的因。无意识就是根本无法知道的东西,而精神分析就是为了揭露无意识层面的存在,且它比意识知道的要多。

拉康认为,人通过“爱”去偶遇他者的“存在”,但是他者的“存在”根本无法完全通达,试图通达的结果就是“恨”——“真爱”总是通向“恨”。而爱情关系中幻想的对象a及其衍生的冲动对象,就是为了填补爱情关系真实空洞的。

拉康认为,虽然性关系是不可能的,但是人类通过一些语言相应(比如礼俗、禁令等)让性关系在语言的维度可能,这也就是书写的必然性——语言在不可能的性关系中产生爱这个幻想。拉康用“书写”重新定义了亚里士多德的四种模态:

- 可能性:“能写”也能够“停止写”。

- 必然性:“不停止写”。

- 偶然性:“停止不写”(可以写)。

- 不可能性:“不停止不写”。

爱情就是一种“不停止不写”的性关系下的幻想——“停止不写”,这种停止不写创造了欲望的偶然性,给人以性关系可以“停止不写”这种幻觉,再经过将“不”的前置转为“不停止写”这种必然性,让性关系从不可能在幻想的桥梁下成为必然性。

“吾言”与无意识

这里的“吾言”(另翻:呀呀儿语,lalangue)的意思就是作为大他者的母亲的话语,是话语产生的条件,是无意识诞生的场所,这里翻译为“吾言”是为了表示:

- 来自母亲的“我的话语”。

- 让我得以自称的话语。

吾言从不沟通、表达着什么,因为无意识正是吾言的产物。沟通包含应答和对话的概念,而L图显示,对话中说话者和倾听者之间隔着想象关系的鸿沟,“对话”不过是让对方说出“对”的话。

拉康进一步强调,若无意识是“像”语言一般结构,那就说明语言学定义的用于“沟通”、“表达”的语言根本不存在,语言是墙而非道路。

拉康用迷宫的老鼠的例子说明了吾言和人的关系。老鼠并非是学习了生存的能力而找到了迷宫的通路,而是迷宫已经预设了老鼠必须学习这些知识才能生存,因此老鼠是学习“生存必须的学习方法”。这里迷宫的原理就相当于吾言,老鼠就相当于学习说话的说话者。老鼠不需要真的了解迷宫的原理以及结构,只需要了解怎么使用它就可以通过迷宫,就像学习说话的说话者不需要了解吾言是什么,只需要在吾言的架构下说话就可以进行看似存在的“沟通”。而真正关键的是躲在迷宫背后的制造迷宫的实验者,他以及拥有的制造迷宫的知识就是“吾言”。

显然,知识就存在“做的知识”以及说出来的东西。这个做的知识就可以类比为科学研究中的“假设”,这个假设短期内只能通过证明的方式去消除,之后又会产生新的假设。

同样的,关于吾言的知识,拉康也提出了一个假设:

处于吾言中的说话者,必然受到知识的作用而成为一个“能指的主体”。亦即能指是为另一个能指代表着主体: $\frac {S_1}{划杠S} \rightarrow S_2$

说话者只有通过能指的纯粹差异才能从吾言中获得能指。关于这个假设的验证:主体是吾言运作的结果。

拉康强调,单一特征$S_1$是一个能指群:

$S_1(S_1(S_1(S_1 \rightarrow S_2)))$

单一特征这样的主人能指构成了分裂主体,并确保主体与其他能指$S_2$的关系,$S_2$就是吾言结构的无意识知识。

这里的公式依旧是能指是为另一个能指代表主体的公式,不过隐去了父之名这个能之下的阉割主体的 $ 。括号外的是说的主体,是大他者的场域,可以比喻为制作迷宫的人,但是这个人被隐去了,括号里的是说的主体,最终需要以$S_2$这个组合去代表他之外的东西来指涉出来。

拉康认为“一”就是“一划”这样一个第一个能指,即吾言(我感觉就是$S_1$),它的确定让能指链能够以集合的方式存在。

$S_1$并没有为$S_2$代表着主体,或者其他能指集合的能指代表主体,代表主体的是对“一”重复的能指,即对$S_1$的重复,因此各种能指都可以说在代替着能指,只不过是以重复“一”的方式。

书写与真实

主体基础结构的结

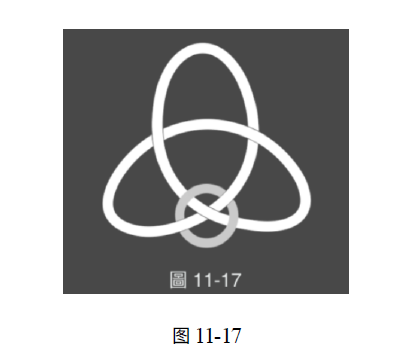

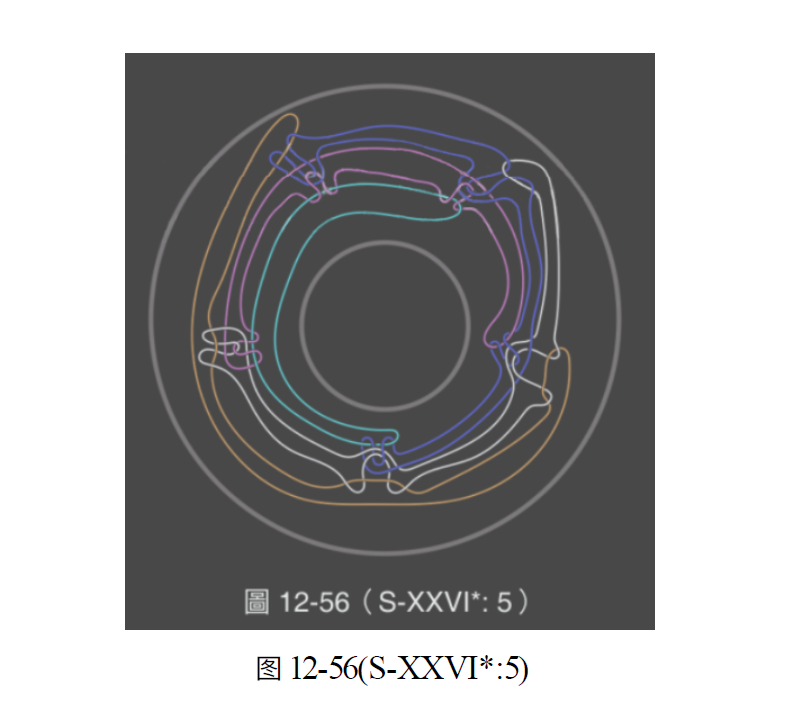

拉康在第十九讲座中以博罗米结重新解释了不解的三界关系。

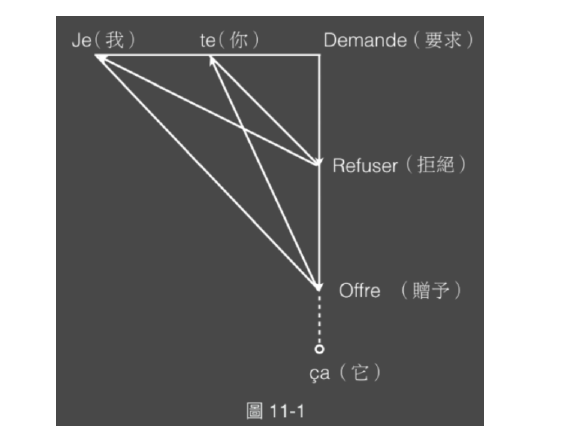

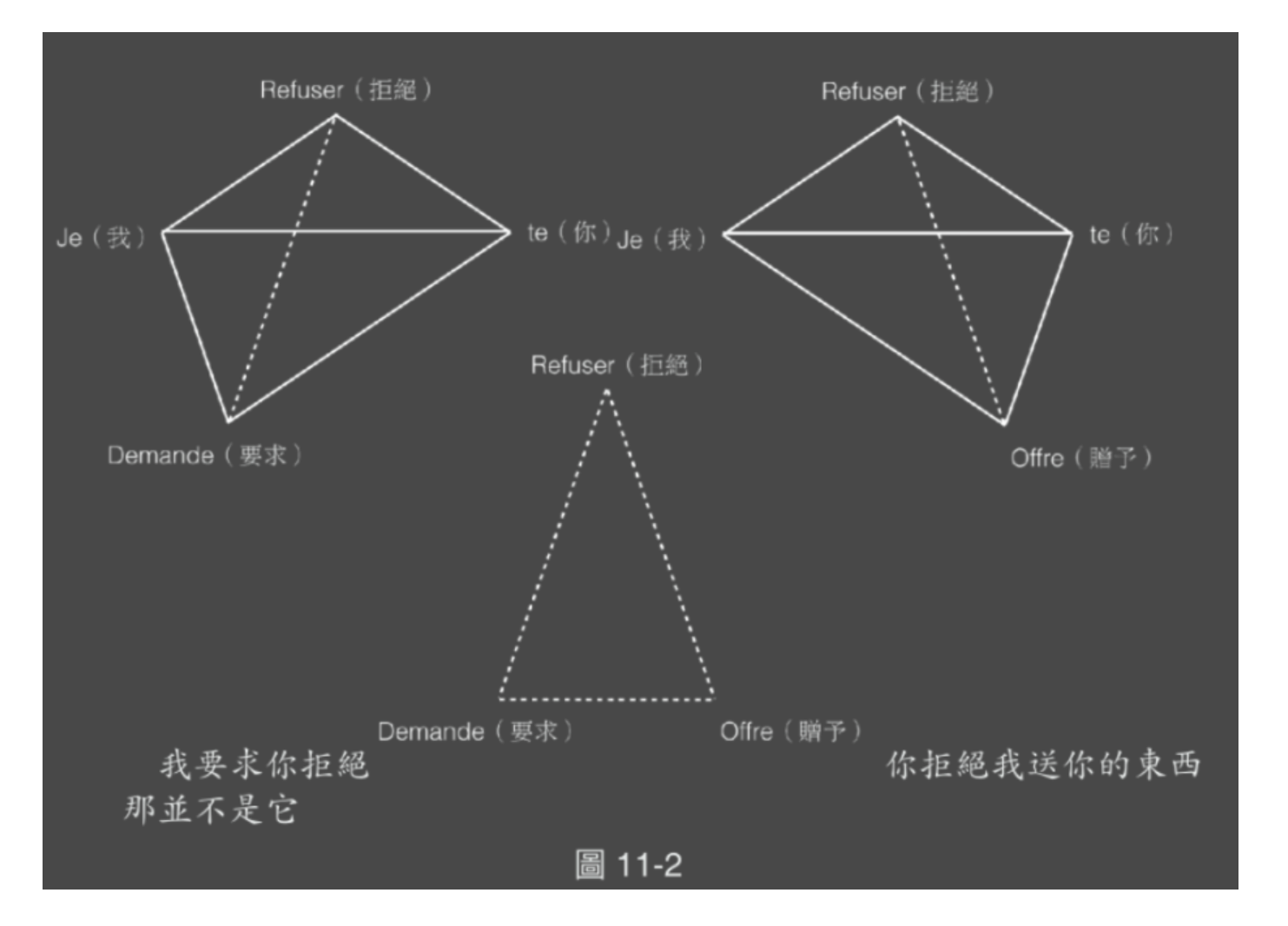

拉康首先写了“盖非也,请拒收我赠”这句话表达了不在场的客体对自我的注销。这句话解读如下:

- 我要求你拒绝我。

- 拒绝的内容是我赠与你的东西。

- 要求拒绝是因为那个东西并非它。

对应的上图解释:

- Je->te->Demande->Refuser->Je:我要求你拒绝我

- te->Refuser->Je->Offire—>ca:拒绝我赠与你的它

- Offire—>ca:并非它

“我要求你拒绝”和“你拒绝我送你的东西”的回路是实线,而串联起这两个回路的是不可能的“它”。因为我赠与你的不是它,你就无法拒绝它,同样的我也无法要求你拒绝。最终一个解释图如下:

(这里回路看不懂还是法语不熟悉感觉。主谓宾还是主宾谓?)

简单来说,左上角虚线表达了“要求-拒绝”不可能,右上角虚线表达了“拒绝-赠与”不可能,最终的三角形即是“要求-拒绝-赠与”这个回路是不可能的,也是类似博罗米结的结构:

进一步改进为博罗米结,在这种结构中,任意去掉一环都会导致整个结构无法勾连起来:

这个结的特征显现出“盖非也,请拒收我赠”这句话的是处于自毁结构的,因为要求-赠与-拒绝的回路是构建在一个不在场的“它”之上的,而“它”也对应了对象a,同时这个三环的核心也正是语言围堵的空洞核心。基于博罗米结,拉康指出,真实必然显现在象征中,却只能由想象将两串练成一致的结。

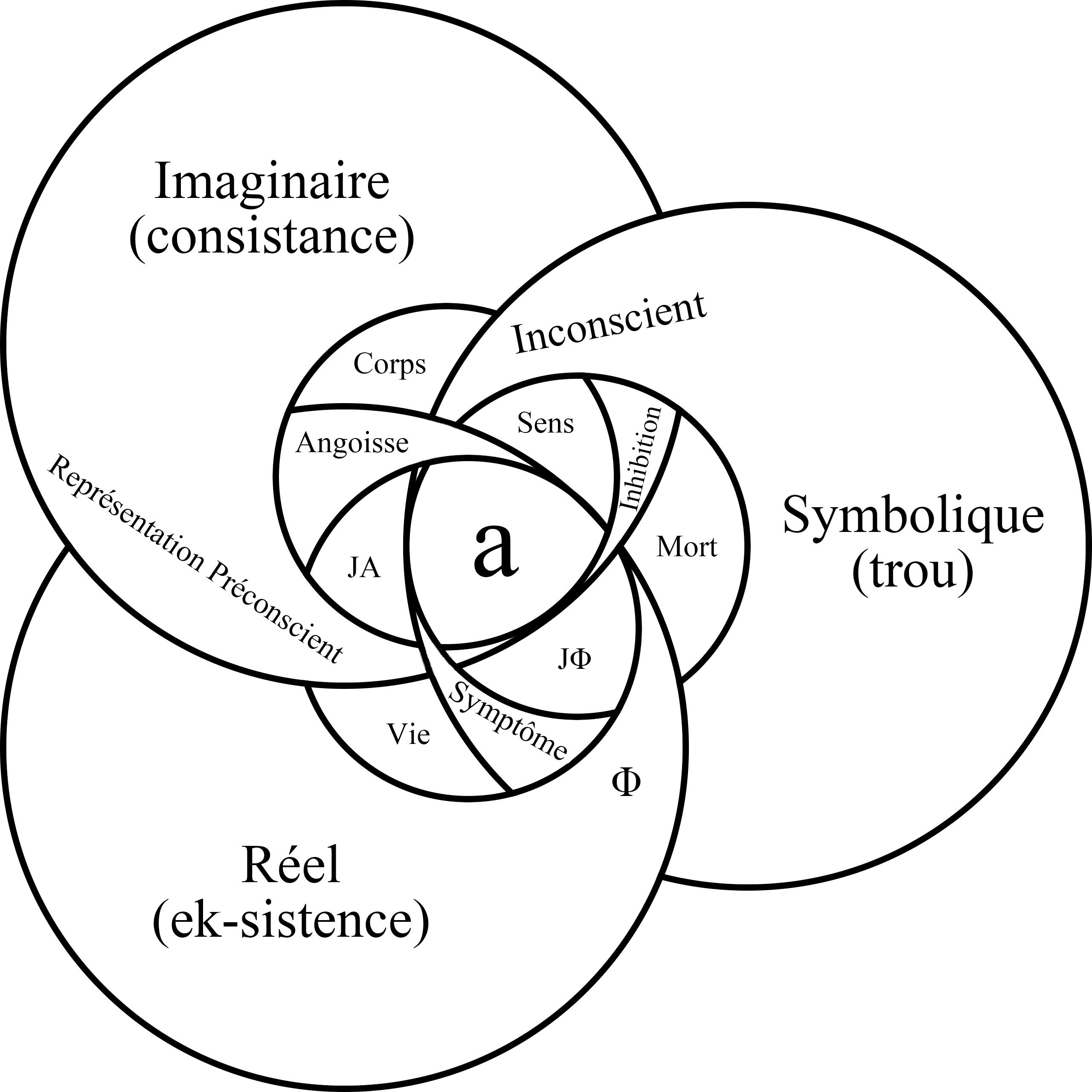

博罗米结的形式有很多,但是都具有相同的特征:失去其中一环,其他的环必然随之分开。

(这里似乎指出了吴琼对身体以及三种原乐的错误。)

- Imaginaire:想象界

- Reel:实在界

- Symbolique:象征界

- Corps:想象围堵的是身体,是镜子阶段产生的ego(围堵的意思其实也就是说是以他为基础建立的)

- Mort:象征围堵的死,是无法象征化的坚硬内核

- Via:实在围堵的生,是实在根本的混乱

- Φ:阳具能指,真实开启的空缺

- Inconscient:象征开启的无意识,也就是大他者场域

- Representation Preconscient:前意识表象,也就是一致性导出的理想自我

- $J_A$:他者原乐,想象实在界能够完全象征化的一个完满的原初父亲,这个原父能享受的原乐。

- $J_φ$:菲勒斯原乐,象征界无法完全象征化实在界产生的原乐。

- Sens:意义,也就是能指和所指的隐喻穿刺下产生的幻觉

- Inhibition:禁令,由象征界父之名的律法决定

- Angoisse:焦虑,由想象层面与原乐的关系决定

- Symptome:症状,是真实的反应,也是实在界透过象征界匮乏发出的哀嚎

- a:对象a,是想象中象征界无法象征化实在界的剩余

三界环绕在一起,一定是有个什么“人”让这三个环结合的,拉康在第二十二讲座中认为“父之名”就是让三界环绕的那个“人”,也就是弗洛伊德所说的精神现实,同时也是拉康认为的“宗教现实”,因为父之名作为命名的父亲也就是上帝。

让三环连接到第四环也就是“圣状”(sinthome)。

圣状与父之名

圣状一词“sinthome”是拉康为了凸显乔伊斯症状的“神圣性”而将“symptome”修改后的单词(Joyce le sinthome),这里的神圣性指的是与他研究的圣马托斯神学有关。

拉康主张,不应去试图读懂《芬尼根守灵夜》,一如分析家不应试图读懂妄想症话语的语言。《Finnegans Wake》中的“Wake”就凸现了什么是“做梦”,书结尾的“the”和开头的“Riverrun”就凸现了梦从未苏醒。

乔伊斯用自己的方式将症状推展到纯粹语言力量的层次,让自己成为了一个独一无二的症状——Joyce,这种症状退订了无意识,因此完全无法被分析。乔伊斯的哲学也将圣托马斯主义推到圣状。

乔伊斯的酒鬼父亲未能下达父之名的律令,这使得乔伊斯的自我理想认同是他的文学艺术,对他而言问题就是“艺术家如何成为一名男人”。乔伊斯的文学作品见证的就是如何让圣状取代“父之名”这个维系博罗米结的第四环。

拉康认为,乔伊斯坚持出版自爽的书写,就是为了让其语言症状提升到圣状的地位,将其文学艺术支撑起父亲的功能。整部《尤利西斯》都说明了乔伊斯对父亲功能的否定,同时也说明了他将圣状来维系三界,这也能在《青年艺术家的画像》中史蒂夫对父亲的话“我们更像是兄弟而非父子”可以看到。

乔伊斯想成为“著名”(renomme)的作家,也说明了对他而言,自己的名字比父之名更加重要,而renomme就是重新赋予父之名一个稳固的基础。