SeminarⅣ

SeminarⅣ

Ivoripuion导读

1-5

第一部分讨论的主要内容是“客体缺失的理论化”:

- 什么是缺失的客体;

- 三种类型的缺失以及它们的发展性展开;

- “恐惧症”和“恋物癖”中缺失的客体;

客体关系理论的人的思想:童年早期的经历会导致一个人的最初照顾者的形象内化,这个内化的形象就是客体,而内化的往往是局部的,也就是部分客体。同时部分的客体会在某一时刻整合,形成好的/坏的他者。

这里的客体和和主体区分的客体不同,只是一个心理表征,是和主体关系在一起的。

拉康质疑了客体关系理论的几个点:

- 这些客体关系理论家强加于弗洛伊德的生物学解释;

- 对客体的整体概念提出了异议,无论它是关于婴儿期的某种和谐概念,还是对于客体的剥夺或饱和所带来的挫折感的过分强调;

重要的并非是客体,而是客体的缺失。客体的缺失和童年的满足感相关,会激发人们通过一种不可能的重复来重新发现该客体,分析就是关注寻找的东西和发现的东西之间的空隙。

然后寻找的东西,其实就是现实原则下起作用的客体:通过现实原则产生的客体是起面具作用的客体,用来抵挡在主体世界背景中运作的原初焦虑。

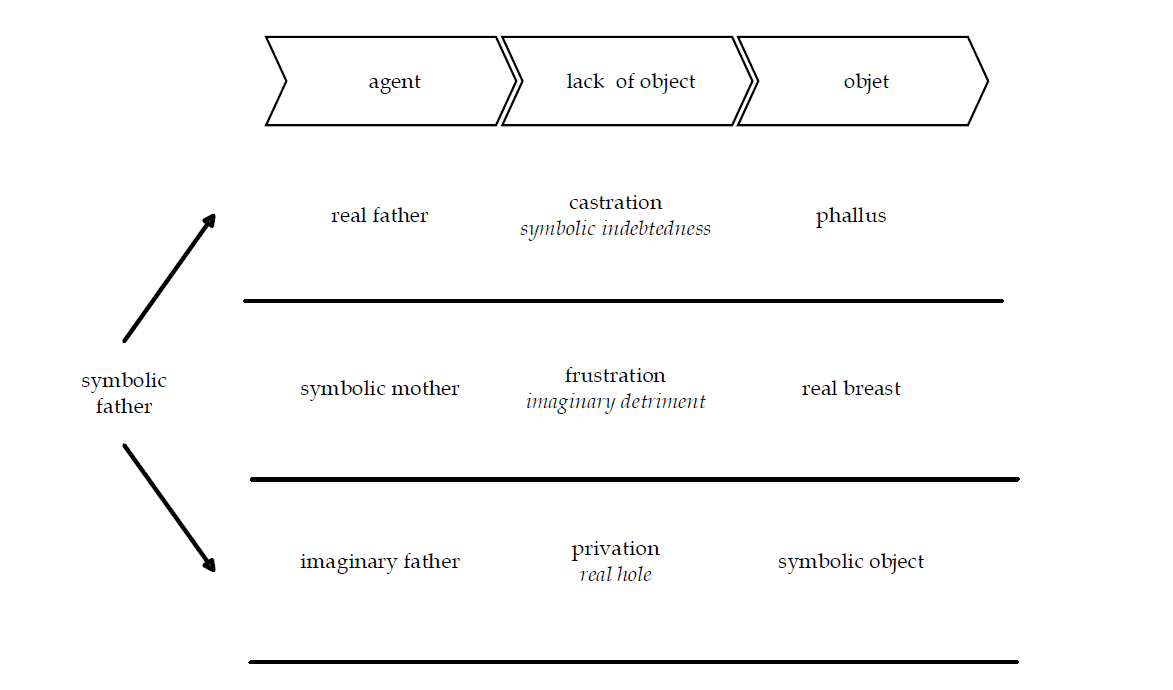

三种类型的缺失:

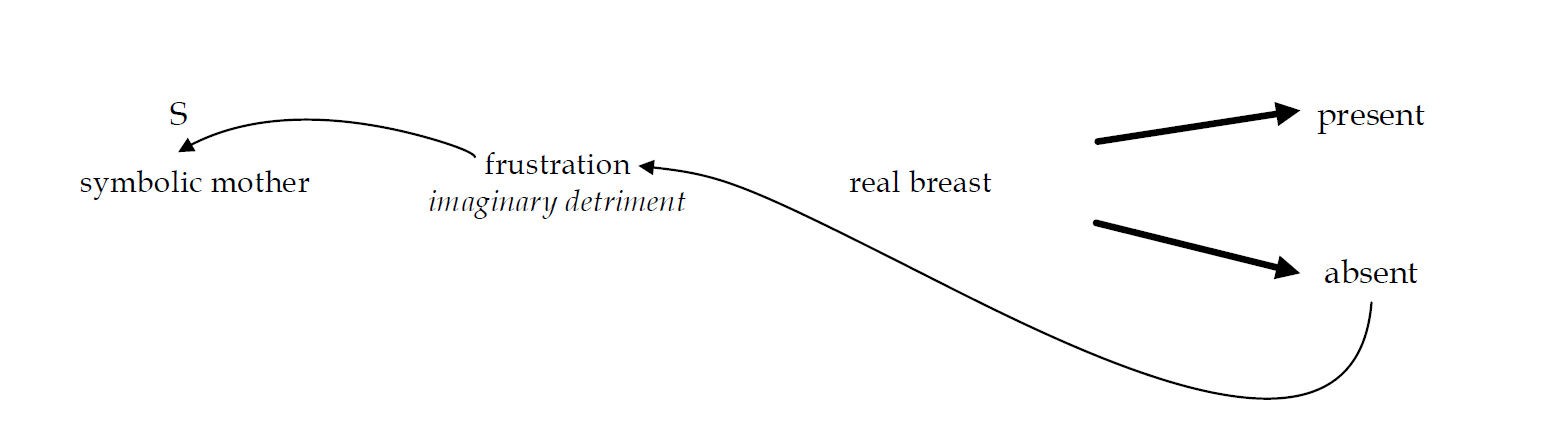

- 挫折:想象界的损害,缺乏一个实在的、原初的客体,造成缺失的是象征母亲;(这个“frustration”永夜微光翻译的是欲求不满,我理解欲求不满的翻译更适合)

- 匮乏:一个真正的缺失或空洞,在这里缺失的是象征客体,说是象征客体是因为这个客体已经被列入象征系统了。

- 阉割:象征性缺失,缺失的是想象界客体。

三种缺失是出于一个发展中的:

- 刚开始,孩子和一个原初实体有关(在思维形成之前,我理解就是ego形成之前),这个原初实体是奶瓶/乳房——作为婴儿食物来源,此时的照料者就是象征母亲——她的不在场(在婴儿眼里本应在场)导致了实在客体的缺失,形成了挫折。

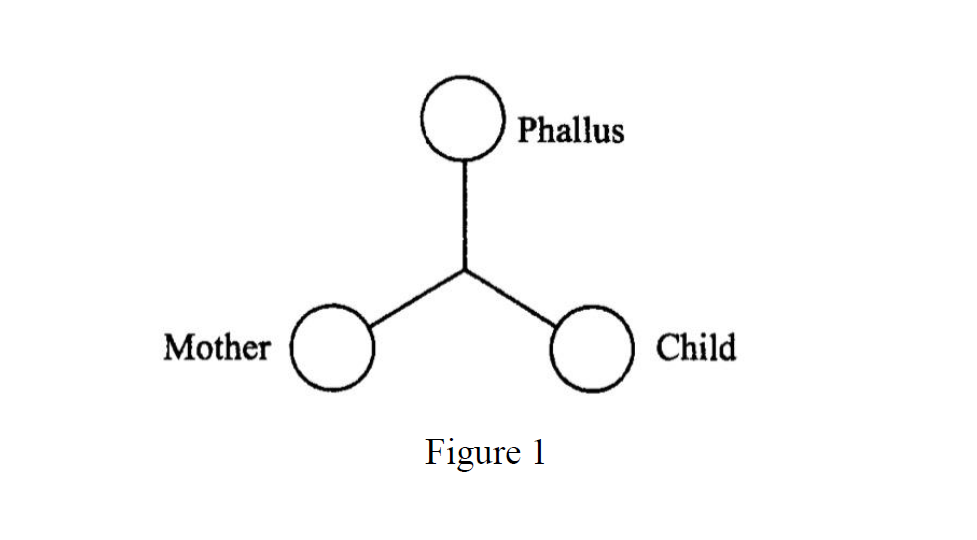

- 于是,象征母亲的不在场导致了实在客体变成了不在场的象征客体,作为照料者的爱的化身也在这个在场/不在场的场景中被夺走——爱的象征客体被夺走导致了真实的匮乏,于是孩子为了找回获得这个爱,它不得不成为菲勒斯本身。

- 孩子最终发现,它无法夺回从真实父亲那里拿到的母亲缺失的象征菲勒斯,母亲也是匮乏的,父亲在此的作用:禁止孩子对(想象)菲勒斯的认同,同时引入一种关系,让孩子可以认同超越这个菲勒斯的可能性,用其他的被象征解构包裹想象客体替代他(其实就是象征菲勒斯),这也就是象征阉割。

恋物癖客体为母亲缺失的菲勒斯提供了象征性的替代,而恐惧症客体为象征性的阉割提供了想象性替代。

恋物癖给了那个客体一个幻觉:它是一个无生命的物体,让它更加完美地令人满足,不会让主体失望,这个客体丧失了所有的主体性,因此也就缺失了一个匮乏的主体——这也能解释为什么实际做爱中,恋足癖并不会真的一直把玩足。

| 逻辑顺序 | 缺失 | 客体 | 能动者 |

|---|---|---|---|

| 1 | 想象的挫折->想象的损害 | 实在客体 | 象征母亲(缺席、失败) |

| 2 | 实在的匮乏->实在的空洞 | 象征客体(在场/不在场的爱) | 实在母亲(全能的存在)的匮乏 |

| 3 | 象征阉割->象征性债务 | 想象客体(菲勒斯、想象性认同) | 象征父亲 |

客体也可以被代替,导向性倒错。

6-8

“年轻的女同性恋”案例分析

案例

主人公是一位来自上流社会的18岁女性,她参与分析的原因,与一位大她10岁、名声不大好的“交际女郎”有关。

女孩和这位女士在一起被女孩父亲发现,女孩看到后和女士说了她的父亲禁止她们的关系,女士当场发飙要求女孩立即离开。

女孩后来试图跳楼自杀,但是活了下来,折了几根骨头。

女孩发育正常,看起来无器质性病变。在女孩13-14岁时候对一个不到3岁男孩表现出一种温柔的感情,以至于双方父母间建立了长期的友好关系。在她16岁时,她母亲再次怀孕,生下了个弟弟。

在“见家长”之前,女孩就有在父亲工作附近的街道上散步的习惯,并且此时,她会和妇女公然走在一起。妇女的身体让年轻的女子回想起了她的哥哥;并且在弟弟出生之前,年轻女子就表现了对年长女性的兴趣。她过去还爱上了一个严酷且难以接近的情妇,以及对形形色色的年轻母亲产生了浓厚的兴趣。

分析

三阶段:

- 女孩到达一个结构性平衡:女孩选择了公园里的3岁小男孩作为她的客体。

- 女孩的平衡被打破:弟弟出生。

- 平衡重新建立,直到女士的发飙和决裂。

在女孩到达第一阶段,阉割就已经开始了。

第一阶段的结构性分析:小男孩被概念化为想象阳具的替代,也就是象征菲勒斯,是父亲给她的礼物。

女孩的主体性是“想象母亲”的位置(这句话我理解为她通过认同“想象母亲”来构建一种自我认同,以此应对她在象征秩序中作为女性所体验到的“菲勒斯缺乏”),但是真正的认同需要象征父亲介入,因此她是受到了介于“想象母亲”和“象征父亲”之间话语的影响。

三种缺失

- 挫折

挫折是因为象征母亲的不在场,她无法提高实在的乳房,这种挫折让孩子体验到了“海洋感觉”(感到无界限,犹如海洋的感觉)。这种挫折让主体初步体验到母亲他者性,并开始寻找其他实在的客体。

这个缺失客体原型还是“爱”(需求->要求),因此这里对乳房不在场感受到的“享乐的挫折”是可以转变为“爱的挫折”的。

这时,孩子也感受到了母亲的缺失(φ):母亲的不在场是在欲望其他什么东西,因其欲望所以缺失。孩子开始想要成为这个φ,也就是会采取各种方式取悦母亲来重新获得爱。

在进入匮乏之前挫折之后的某个阶段,想象父亲介入后,孩子开始发现他们永远无法满足母亲的缺失,也就是说有一个永恒失落的无法被φ填补的地方,孩子开始不得不接受自己的“缺失”,匮乏和阉割开始被引入。

- 三种缺失区分

- 挫折:一种由于有人剥夺了本该属于我的东西的“缺失”。

- 匮乏:意味着我和母亲都存在的无法弥补的空洞或不完整。

- 阉割:接受一个人的“缺失”处于“象征权威”的支配之下,这将成为未来替代性满足的原型。

- 「想象菲勒斯」&「象征菲勒斯」

想象菲勒斯必须上升到象征菲勒斯的层面,象征菲勒斯规范了主体在律令中的位置,便于“象征礼物”的整体流通。

- 礼物的历史

古代,礼物往往扮演一个交换的角色。一个社区提供过多的礼物,让收礼方处于一种“象征债务”而不得不通过提供更好、更多的礼物来超越送礼方的礼物。

礼物经济让群体之间和平共处,同时也提供了表达一个人优于另一个人的途径。

- 礼物经济

礼物经济让人与人之间建立了一种长期关系。礼物本身不重要,其作用主要通过“象征债务”建立起象征关系。

礼物从来不是纯粹的,因为它们总是有“另外的价钱”。

- 将「想象菲勒斯」提升到「象征礼物」的层面

想象菲勒斯只有在它缺失某个通过它给出的东西,才会被欲望。

比如女朋友要求送花给女朋友,鲜花本身没有内在价值;它的意义来自于它填补了一个空缺的位置——那个位置本应属于“象征菲勒斯”,即那个永远无法真正拥有的爱之完满。

爱只有在“缺失”的前提下,才能以“对象”(如礼物)的形式出现。

- 爱该如何/在何时能成为礼物?

当我爱我的妻子时,我所欲望的是爱她身上她所缺乏的东西。或者说——欲望她的欲望。

总结

想象菲勒斯是欲望的对象,通过阉割,可以让欲望不在固着在那个客体上,孩子开始不在欲望那个客体,而是欲望全部除它以外的东西。在想象菲勒斯上升到象征菲勒斯/象征礼物的层面,也就是成为对象a。

「象征菲勒斯」是在「想象菲勒斯」之内的一个,最开始将我的欲望推向了「那个客体」的东西。它是「能指」,是欲望,但不是「所指」。

6-8&9-11

“少女朵拉”的案例经历了哪三个阶段?

- 15岁时她对男孩表现出喜爱:男孩作为对想象菲勒斯的替代出现。

- 朵拉因为弟弟的出生被迫走出“安全区”,因为她必须与一个实在的弟弟的出生作斗争,此时朵拉的想象菲勒斯被剥夺,也不在那个小男孩身上出现。

- 朵拉爱上了一位社会地位不高的女士,拉康认为这是一种到非病态的结构到一种结构性的倒错的转变。

在第三阶段是什么让她产生了倒错?

在俄狄浦斯第一阶段,婴儿为了表达需求提出了要求,而要求无法完全表达需求,于是产生了剩余,于是进入俄狄浦斯阶段。

(这里有一个小小的理解:在学精神分析刚开始,我一直以为象征界和实在界的关系就类似于康德的物自体和对象的关系,即象征界是实在界被人以范畴缩小出来的场域,于是剩余总是“更大的”实在界减去“象征界”得到的。但是学了一段时间以后,我发现实在界和象征界在三界图里是一个层面的,于是这个剩余理解其实就是有两层:一是实在界对象征界的剩余,也就是我之前理解的东西,这个典型例子就是拉康的das ding;二是象征界对实在界的剩余,比如一个椅子造出来以后我们命名其为椅子了,椅子才具备了除了木头以外的功能,再比如婴儿提出要求,其实是提出了需求以外的爱)

ai的一个表达很好:象征界不仅遗漏了实在(产生实在界的剩余),也增生了实在所没有的东西(产生象征性的剩余)——而这两者其实是同一枚硬币的两面。象征秩序不仅是限制,也是生产性的。它不仅遮蔽实在,还创造出新的“剩余”——比如“爱”作为 demand 的附加项,比如“意义”作为语言的幻象,比如“自我”作为想象认同的产物。

这里的俄狄浦斯三阶段:

- 意识到母亲(象征父亲)和主体的都缺失,主体会尝试成为母亲的阳具,但是这种尝试总会失败。

- 想象父亲作为竞争对手介入,父亲通过禁止母亲接触阳具客体来阉割母亲的欲望。

- 实在的父亲介入,禁止母亲接触阳具,同时禁止主体成为阳具,这要求孩子去追求象征菲勒斯。

想象菲勒斯不属于男女性,“男人”其实是被误认成菲勒斯的载体,女性性则是对菲勒斯能指的逻辑的拒绝。在俄狄浦斯第三阶段之前,倒错所发生的事情是不接受象征父亲拥有(象征)菲勒斯,同时只能去认同想象菲勒斯,但是又因为母亲的缺失开始在想象菲勒斯和母亲之间摇摆不定。

关于恋物癖的两个重要概念:

- 屏障记忆:屏障记忆是一种异常清晰但被扭曲的视觉记忆,通常具有创伤性质,在其中,随着记忆的流动被冻结并降至静止点,一些符号要素被阻止。静止的图片成为了充满爱欲幻想的核心——我理解就是对象a。此时的图片具备转喻功能,和情境里其他部分紧密相连,通过时间和空间,而不是通过隐喻相连。

- 面纱图示

并不是所有的恋物癖主体都有倒错的结构,也不是所有的倒错结构都意味着恋物癖。

朵拉在失去想象菲勒斯(公园小孩)后,选择了拒认匮乏和阉割,选择认同想象菲勒斯,将自己的身份假定为拥有菲勒斯的人,从而屏蔽了她自己的缺失。

小汉斯的案例 13-24

这部分主要是恐惧症的例子:小汉斯。

案例

从某种角度上,汉斯父亲扮演了分析家的角色,汉斯甚至知道其父亲在向弗洛伊德做报告,并和其父亲交流过这个教授。拉康称其父亲的行为为观察而非分析。

汉斯从小就对其小鸡鸡感兴趣,并称之为“wiener”(小香肠),且对其家人(父亲、母亲、妹妹)的小鸡鸡都感兴趣。汉斯和母亲过于紧密,这成为了其父母关系紧张的来源。

有时候汉斯发现可以从小鸡鸡中获得享乐并开始玩弄它,他母亲看到后就会说如果他继续下去,她会送他去看医生来切掉他的小小鸡鸡。

在汉斯三岁半其妹妹出生了,为了满足其对妹妹出生的好奇心,他的父亲告诉他鹳鸟送子的故事和鹳鸟是如何送出婴儿的。

这个故事对汉斯来说不可信,且因为缺少必要的生物学知识,汉斯开始自我幻想构建并填补对于性的理解的空缺,比如他称婴儿为粪便。

在四岁半左右,汉斯开始惧怕马,尤其是担心如果他向马举手,它们会咬他。此外,他还害怕马摔倒,尤其是当一辆特定的载货马车转弯时。这对马咬人和马摔倒的恐惧最终演变成了汉斯对观察马的强迫(症)。

拉康用于阐释汉斯个例的表(三种缺失):

客体关系(object relation)是一种与客体的缺失相关的关系。缺失导致的三种场景:

- 实在客体的挫折;

- 象征客体的匮乏;

- 想象客体的阉割;

他们以近乎发展的方式按此顺序展开。

挫折的图示,实在客体(乳房)的不在场是象征性的能动者——象征母(父)亲的不在场导致的,在意识到母亲的不在场以后,孩子进行了象征化(当然最早可以说是被命名的一刻了):

孩子在俄狄浦斯第一阶段开始制作礼物,形成了原始的辩证法:这种礼物是bodily gifts(我理解就是试图成为阳具),试图换取母亲的爱。紧接着,孩子就发现这种交换不可能,因为母亲追求的东西是孩子无法给予的,此时进入第二阶段,孩子开始经历匮乏。

母亲从根本上缺少某种只能在别处获得的东西。

汉斯早期对母亲是否有小鸡鸡就是在经历第二阶段,此时的匮乏是实在的,因为确实有一些东西不在场了,但不在场的客体是象征性的,因为对母亲来说并没有缺失实在的小鸡鸡。

恋物癖和恐惧症应对匮乏的方式的不同:

- 恋物癖:试图用恋物客体隐藏本就不存在的客体,并以此维持幻想。

- 恐惧症:使用一个可以集中焦虑的客体来定位匮乏带来的焦虑。

随着实在父亲的介入,孩子开始放弃成为母亲的阳具,并接受阉割的承诺以换取更大更好的东西,放弃想象菲勒斯意味着孩子放弃自恋幻想,并接受父之名,这便是阉割。

我们所需要的是某种主人,而被强加于人律法的阉割对我们许多人来说,往往比其他情况更受欢迎,因此,当没有这样的律法轻易地强加在我们身上时,我们就需要一个恐惧症客体。

这里我一直有疑惑的是第二阶段为什么是象征客体的缺失。

精神分析不是意义分析 13-24

阉割的功能是在俄狄浦斯第三阶段,实在父亲作为能动者施加的对想象客体的象征性缺失。在三个阶段中,首先要澄清的是三种父亲的概念。

想象父亲

想象父亲的介入是在第二阶段,他引入了匮乏。

想象父亲在犹太基督上帝中可以看到,他可怕而嫉妒,带着永恒诅咒的威胁。想象的父亲是我们经常比较之人。

实在父亲引入的是阉割。实在的父亲并非简单的那个对象,对孩子来说,实在父亲是一个非常难以理解的形象。

象征父亲

象征父亲是一个能指,用于中介主体在象征秩序的生活。

在汉斯的例子里,象征父亲就是弗洛伊德。

超我

超我往往是道德良知的声音,所有的律令都必须经过它的筛查。

梦中的能指

在梦中的景象,往往重要的是它为什么如此呈现,即它组织甚至生产出依附于这些能指行为的意义。

精神分析是一种结构分析/语法分析。

焦虑与恐惧 13-24

转喻、隐喻和恐惧症的作用

转喻和隐喻都与恐惧客体相关,恐惧客体与恋物癖一起由转喻逻辑构成。比如汉斯将父之名和马的隐喻。

焦虑和恐惧的区别

汉斯将焦虑转换为对马的恐惧已经说明了区别,焦虑没有明确客体,而恐惧是有的。

恐惧症是对焦虑的一种防御。

拉康使用代数公式来表示小汉斯恐惧症的出现和解决

公式1:

$\frac{P}{x}M-(IC)+s$

这里(IC)的意思是那个弯钩。

P是象征父亲,孩子x只有在父姓隐喻的隐喻变换后在才能接触母亲大他者M。这个隐喻的作用就类似于阉割(弯钩IC)和产生意义的结果。

后面一串的公式是说明一件事情:汉斯和母亲的欲望的关系需要一个中介,正常进行这个中介是父之名,但是父之名不生效,汉斯就需要马来进行。

客体缺失的理论化

序言

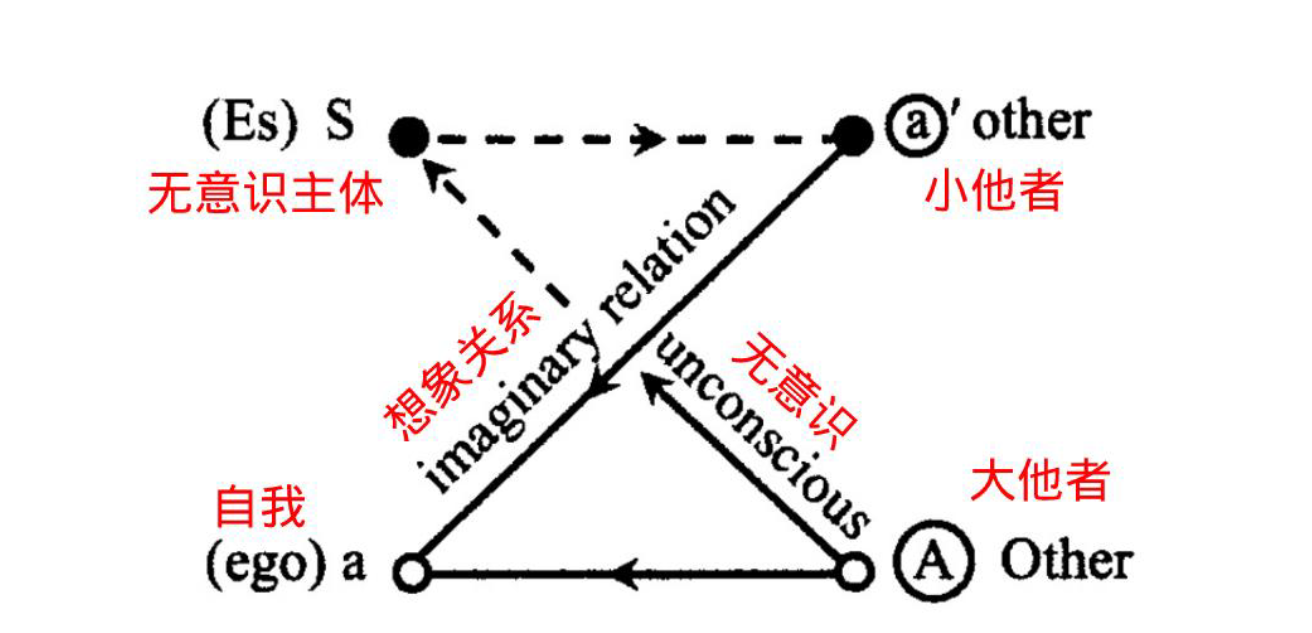

首先就是L图:

- 主体和大他者的关系在一开始就建立了,建立的是一种“虚言”(virtual speech))关系。主体从大他者那里接收到以无意识言语形式呈现的自身信息。

- 这个来自大他者的无意识的言语信息被a-a’(ego’s type-object)给阻断而被误认了,这也就是想象关系的幻想屏障。

当时的一个状态是将主客体关系看作是一种对等 /对偶的关系,客体关系问题在分析关心的核心位置是无根的。

1

弗洛伊德在《性学三讲》最后一节提到过“客体寻找”。

关键的三个方法:

- 找到了与客体有关的相同措辞。弗洛伊德认为,一个人找到客体的方式只能是随着冲动(tendance)的,在其中最重要的是那个失去的客体,那个必须被找回的客体。比如被找回的、 初次断奶的客体。这个客体是婴儿获得最开始满足感得东西。对新的客体的寻找方法:东西永远不会以被发现的相同的方式被寻找到。

在主体尚未成形时,心理中已内建了一个与自身发展阶段相契合的、被提前预期的客体,正是这个客体的(部分)实现,才使得主客体关系得以建立。这个预先设置的客体,正是祁克果所说的在重复的语域中设立的永不会满足的客体。(所以这种预设就是在主体发生之前,已经预设了主体诞生之时的缺失)

针对现实原则只是快乐原则的扩展的反驳:快乐原则往往趋向于以极其不现实的形式成为现实而现实原则却暗示一种不同的、自主的组织或结构的存在,所以现实原则和快乐原则之前存在断裂,这之间的张力可以有的一些方面:

- 欲望 vs. 禁令

- 幻想 vs. 事实

- 内在冲动 vs. 外部世界

简单来说,快乐原则主导的是前俄狄浦斯阶段(尤其是婴儿早期),而现实原则的真正建立,是在俄狄浦斯情结的发展与解决过程中逐步完成的。

主客体类似镜像的关系让拉康引入了镜子阶段。

由于冲动总是瞄着不清楚的地方发起的,而意识本身是一种误认,所以冲动总是出离意识的,对超越的领域发起。

客体在“正常化”中的作用本身就是一种误解。

2

有些精神分析会将环境和主体的关系推到最优先的位置,认为重要的是主体和环境中“客体”的关系:主体不惜一切代价的去维护他的客体关系,为此作出各种适应,通过使用移置或象征的方法变换这个客体,来确保他有可能不被剥夺这样一种客体

关系。

有一种观点将人分为前生殖阶段和生殖阶段,前者依赖于某个重要客体,而后者不受某一个重要客体的丧失的支配。

3

本能发展的理论道阻且长。例如格洛维会认为影响个体发展不同阶段的的客体阶段的本质特征的是一个被认为具有完全不同的功能的客体。

恋物癖和恐惧症似乎都能充当一个分析理论中的功能,这功能同样可以被表达为一种对抗焦虑的保护措施——对阉割焦虑。

在此,可以叫恋物癖为屏障客体。

客体缺失的三种形式

1

客体经常被忽略,这个性质是把握客体的关键:它定义了客体。

- 客体首先出现在寻回失去客体的过程中。客体永远是新找回的客体。这里有客体导出的主客体二元论:

- 客体的概念已经暗示了主体;

- 客体是我们当下面对的、外在的、被对象化的现实;待找回的客体是我们内在渴望恢复的、本真的、整全的状态;

- 这种渴求已经暗示了主体的能动性;

- 实在的客体:导出的是恐惧——所以我理解这个客体其实就是das ding。

- 想象的相互性:主体对自身身份的认同,并非源于内在自足的本质,而是源于其与某一客体的想象性关系;在这种关系中,主体误以为与客体存在相互承认或对等互动(“想象的相互性”),而实际上,客体早已被主体的心理结构所占据、内化,成为构成“自我”的一部分——其实也就是镜子阶段。

强迫症通过表演让自己就像死了以此免除死亡。强迫症往往会将自己分裂为表演者和观看者,让自己抢先占据观看的位置,从而逃避被大他者凝视的命运,这种自我观看带来一种虚假的掌控感和享乐。

但其实最终让强迫症做这些事的大他者向来已经从强迫症那里得到了回应,强迫症主体有愧于自己的欲望。

客体关系的终点,是(想象)菲勒斯化结合的幻想。

菲勒斯在主客体关系中以重要的第三要素介入,比如俄狄浦斯第一阶段:

想象关系的原型就是母子关系。而往往的很多分析家都试图将实在的关系最终将其还原为可以被设想为母子关系的发展的东西。

在一个例子中:强迫症很难对分析家表现出侵凌性,除非分析家引起了一些轻微的刺激。分析家将侵凌性局限在了愤怒的这种表达里。

2

客体围绕着实在的点打转(这里的客体其实就是对象a了,不像前面有时候说的类似于镜子阶段的i的客体)。

这里的水电站的例子其实就是在说象征界的生产能力,更通俗的例子就是椅子在被称为椅子前的作用并非是坐着,而是被称为椅子以后才具备了坐着的使用价值。

温尼科特《转换的客体》:将快乐原则和现实原则的关系以母亲的乳房进行关联,快乐原则是与客体(对象)的特定关系,现实原则是孩子必须学习摆脱对乳房的依赖。母亲教会婴儿忍受这些挫折接受现实原则需要通过“幻觉”。

3

缺失的客体不是消极的,而是主体与世界关系的主要动力——这导致了欲望的发生。

阉割、挫折、匮乏的三个概念是分析神经症必须的路径。

匮乏是一种实在的缺失,是一个空洞。

挫折是一种想象中的伤害,是在要求情境下得不到的东西,是一种想象的缺失。

阉割是象征性的债务。

然后是三种缺失的客体的定性。

阉割作为象征的债务,是对想象客体的阉割。阉割与挫折都揭示了想象界中“完满统一”的幻象之不可能性,从而推动主体向象征界过渡。

挫折本身是对完满状态的幻想导致的,因此本身是想象的,但是确实是有实在的客体缺失了(比如说乳房)。

(这里拉康的实在的概念还是前期的:实在的特性就是像狗皮膏药一样,时刻和其位置粘连在一起。不管你把实在弄得多乱,它仍会保持原状。)

匮乏中缺失的是纯粹象征的客体——它不在其位置上,以至于我们会依据律法将它定义为必须存在于那里。(这里的例子可能还是说母亲没有阴茎)

那还是简单总结一下吧:欲求不满中,遇到的是象征父(母)亲,她的在场与不在场导致了她是作为象征的施行者出现的,而她的在场与不在场导致了乳房之类的实在客体的缺失,这种缺失导致的欲求不满是一种幻想,即要求和需求的裂隙背景下婴儿幻想需求任可以得到满足;阴茎,这是一种空洞的真实缺失,但这种缺失其实指的是阴茎不在其位,这导致了母亲缺失的客体是以纯粹象征客体的样式呈现的,而这种场景的施行者婴儿会幻想为一个父亲,婴儿遭遇的情景是发现了母亲真实的缺失,比如婴儿发现了导致母亲没有阳具的暴虐的想象父亲;阉割中,阉割的是一个想象的客体,因为阉割的客体并不是真正实在的东西,而只是一个成为那个客体的可能性,阉割造成了如下的境遇——孩子在象征的债务中去追求象征菲勒斯而放弃了想象菲勒斯,这个施行者往往是实在的父亲。

能指与圣灵

恋物癖中大部分的客体都是紧贴皮肤的。恋物癖其中最主要的是鞋 ,而且也是残余。

没有任何一个能指能单独支撑自己。

(一个能指总是与其中另一个有关,每一个都承担其具体化(crystallising)的 价值,引导和穿透处于危险中的主体,即婴儿。

Ⅰ

这里,拉康认为实在是在前象征的实在(还不是后面的辩证回溯构建的关系)。

在自我之前就存在了他我。

水电站的例子中,自然必须要有某种东西呈现出具备象征意义的特权材料,发电站才能在可测量这种材料的基础上建立。

力比多是一种将两个存在连接的东西,且总是具备主动性,它通过欲望的纽带将生物关联。

它我,通过 (来自)大他者的信息的中介,很可能变成我/自我。

它我是像能指那样被组织和表达的。

Ⅱ

一种对快乐原则和现实原则的界定往往是,快乐原则让人回归到静息状态,而现实原则让人面对现实,引导人对欲望满足绕道而行,对本能冲动的直线路径的偏离。

快乐除了与静息状态有关,也与欲望的升腾有关。现实原则中,除了人碰到的现实,还有边缘原则(在现实中绕路)。

圣灵指的能指进入实存。

这里拉康提出一个概念,就是能指的地基,就是最后的能指——能指的有效表面。

能指的某些东西已经(向来)被安装和构造起来了。

阳具和直立的身体就是纯粹而简单的勃起,它们都被符号化。

Ⅲ

自我这个形象,永远只是一个他在自己身上承载的形象。

弗洛伊德认为,第一个客体——母亲——是以一种一直无法改变的方式被记住的,这个无法使用的客体只会是一个重新被发现的客体。

因此,弗洛伊德在性理论中的第一个辩证法是围绕重新 被 寻找(sought)的客体之间的不一致的最初概念引入的。

努尔曼夫人的一个例子

一个在安娜弗洛伊德托儿所的寄宿生出现了恐惧症。

- 阉割:象征的负债;

- 挫折:想象的损害;

- 匮乏:真实的限制;

匮乏中,主体将实在想象成了本来不是他的东西。

唯一有恐惧症的孩子是那些,无论性别,他们的母亲碰巧在与她的异性父母 (母亲的父亲)的客观关系中经历了一场骚乱。

这种骚乱感觉可以理解为母亲的缺失难以弥补了,所以得将孩子彻底阳具化。

对母亲来说,孩子或多或少象征着阳具。

当父亲无法作为沟通孩子和母亲的关系的纽带时,恐惧症构成了一种对一种单一象征要素的呼唤。

挫折的辩证法

| agent | 客体的缺失 | 客体 |

|---|---|---|

| 阉割-象征性债务 | 想象 | |

| 挫折-想象的损伤 | 实在 | |

| 匮乏-实在的空洞 | 象征 |

《性学三论》中,冲动的客体是冲动实现目标的东西,且冲动的客体总是不断地改变,“基于提供满足的适合性”。拉康对其解读:快乐原则将达到自身的满足作为冲动倾向的目标。

Ⅰ

阉割作为象征性债务发挥作用的是想象客体-阳具。

挫折上,主体体会到的集中在母体乳房这个原初形象上。第一个固着就和这个原初客体有关,问题就来了,主体与实在客体的最原初关系是什么?

对梅兰妮克莱因的一种批判认为,她的理论以一种预设的方式将所有的东西置于主体内部。这种理解认为克莱因的模型中,秩序向来就被建立好了。

但实际上,主体内部前神话状态是混乱的。

Ⅱ

在挫折之中从一开始就有两个方面(facet)能将它 括/支撑 (bracket)到最后。

挫折中,实在客体是直接影响主体的,在这种关系中,主体不会发现我和非我的区别。这种缺失关系的能动者(agent)向来就在客体关系的表述中了。挫折的能动者第一次构建源自母亲。

母亲的客体在缺席时被召唤,在在场时被拒绝,所有这些都在同一个呼唤的语域内,被他的声音所调节。孩子也往往会在挫折的时候睡着。

如果作为象征能动者的母亲不回应儿童,她就会变得实在,她脱离了与婴儿形成得构造变成了某种东西,此后变成一种权力。客体则变成了象征的,成为了母亲权力的馈赠,母亲成为了全能的。

Ⅲ

缺失菲勒斯的母亲从孩子那获取阳具让母亲和孩子处于一种辩证关系中,孩子想要因他所是而被爱。

但是对于母亲来说,想象的阳具形象无法还原为实在的孩子,母子的关系远不是和谐的,而是加倍的。

安娜弗洛伊德的一个恐惧症例子

小女孩两岁五个月大,注意到男孩有一个fait-papi(小便的东西)。小女孩一直将自己放在竞争者位置上,尽自己所能和小男孩做的一样。

女孩的父亲战争中死了,母亲会周期性过来看望她,看望她时会慢慢地、犹豫地挑逗式地接近她。

有一次,女孩醒来发现床上有一只狗想咬她,她吓了一跳,并且持续了一段时间。这个女孩的第一句话:“Doggie bite naughty boy leg”(狗咬顽皮男孩的腿),这只狗显然是一只咬生殖器的狗。

超我也许只是一种间接的发泄。。。恐惧症的机制是最终解释死亡本能的东西。

女孩的恐惧症在母亲缺席一个月后爆发,整体持续时间很长,女孩的母亲生病了,回来后病怏怏地依着一个木棍,第二天女孩恐惧症爆发了。

后来女孩母亲复婚,她多了一个哥哥,但是恐惧症没有复发。女孩发现自己可以走出母亲的权力机构,父亲取代了似乎被恐惧所充斥的事物,即对阉割本身的恐惧。

关于作为捆绑及其后果的分析

客体关系被拉康讽刺为“被置于一个团体所持有的分析概念的中心位置的”。

Ⅰ

作为实在的分析家和分析者的关系往往表现为原始冲动关系。

主体预先和一个“内部客体”有关系,这个关系被幻想的原先设置的关键机制(转移)投射到了与在场的某个人身上,这个人就是分析家,幻想客体->实在客体的误认。

这个幻想客体和实在(象征)客体之间的错位,神经症式距离(也就是幻想):主体为了回避与创伤的直接遭遇——即回避欲望的真相、缺失的创伤或他者的不可知性——而在幻想中主动设置的心理间隔。它使得主体既能维持对对象的欲望,又不至于被欲望的不可能性所击溃。

经典L图:

- a-a’:破碎的主体由a成为a。

- A-S:A是言说的中心,主体和他的关系还需要建立,所以是半虚线。

想象关系横隔了语言的相关位置,这导致了误认。如果减少了神经症与客体的距离(a-a’),可能会导致倒错(?)。

Ⅱ

前俄狄浦斯的母亲-孩子-菲勒斯的想象三元组只有在第四种功能父亲引入时才会发挥作用。