聊聊服美役

聊聊服美役

Ivoripuion通俗理解的“服美役”即“女性为了符合社会主流的‘美’的标准,而投入大量时间、金钱与精力进行各种美容、瘦身、医美等行为”也许可以从《规训与惩罚》中引出,即社会中对于女性身体标准的需求的共识实则是为了更好的惩罚,得以让个体被裹挟进集体中,将惩罚的权力更深入地嵌入社会的集体。在这种语境下,“美”是一种标准,它的制定者/观察者毫无疑问是大他者,“美”被拘禁在了象征界,成为了“役”。

但是,“个人的生活就不能成为一件艺术品吗?为什么一盏灯、一幢房子可以是艺术品,而我们的生活却不是?”。自我理性的构建完成后,美的定义正如判断力批判所说的一般,既是客观的,亦是主观的,而在主观的层面上,对实在身体的修饰恰恰让个体成为了“当下即是”——它总是拥有着可能性,而非现成。化妆作为”当下即是”的瞬间,使女性从现成的、被规定的存在状态中解放出来,进入到不断生成的存在可能中。化妆在此成为了最小的政治,女性通过化妆这种自我技术进行对身体主权的争夺,收获了倒错式的享乐——这场主权争夺注定失败,因为“成功”的维度总是不在场,父之名下的资本主义总是在囫囵吞枣,它吸纳着一切——包括化妆、亦包括“不服美役”,然后排泄出无法吸收的剩余。

因此,无论是浓妆淡抹的妆容,还是素面朝天的“不服美役”,在符号系统的舞台上,都能被迅速收编为新的商品、新的标准和规范,更是新的父姓律令。

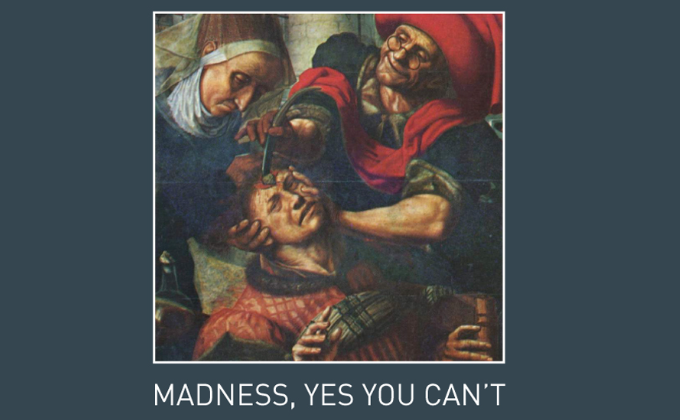

困境由此产生——无论是否接受“美役”似乎都已经是大他者的奴仆了,无人能逃避成为父权主义者:选择“服美役”,是直接遵从了父姓律令对女性身体的象征化;而选择“不服美役”,则往往是意识到前者的压迫后,以一种简单否定的姿态进行回应,而这种简单否定本身的预设正是既定的符号系统(即对“美役”的批判)为参照系和出发点的。因此,“不服美役”的姿态,在诞生之初就被吸纳入这场关于“服”与“不服”的辩证游戏中,成为了象征界内部的一个对立项,一个可以被清晰定义、讨论,并最终被资本与父性秩序收编的“新位置”。

“不服美役”终究被景观化,成为一种可供展示的“正确”姿态,衍生出新的鄙视链,深陷父权逻辑的泥潭中,而一切批判都回到了起点——“不服美役”终究还是“服美役”了么?当这种思考闪烁的一刻,视差就诞生了。辩证法的否定之否定不是对否定的替代,而是对否定性自身具备的同一能力的体验。在简单的否定中,已经存在了预设的、正在被否定的实证一致性。我们一直以来寻找的问题的答案,总是在变幻视角后发现就是问题本身。

欲望的逻辑开始发生变化:

- 欲望:服美役->求知欲:为什么要化妆,是取悦他人的焦虑,是职业要求的规训,还是一种创造性的、能带来倒错式享乐的自我表达?

- 欲望:不服美役->求知欲:为什么不服美役,是个人对规训的反抗,是一种疲惫后的放弃,还是为了占据一个“政治正确”的道德制高点,享受一种象征性的优越感?

这种转变亦是一种自我技术下的圣状式的思考。它不再将“美”视为一个现成的、由大他者担保的标准,而是将其转化为一个冲动触发的“事件”。在这里,关键不再是“服”或“不服”的二元选择,而是如何行动——行动的姿态是否能够打断符号系统的永恒轮回,哪怕只是瞬间。