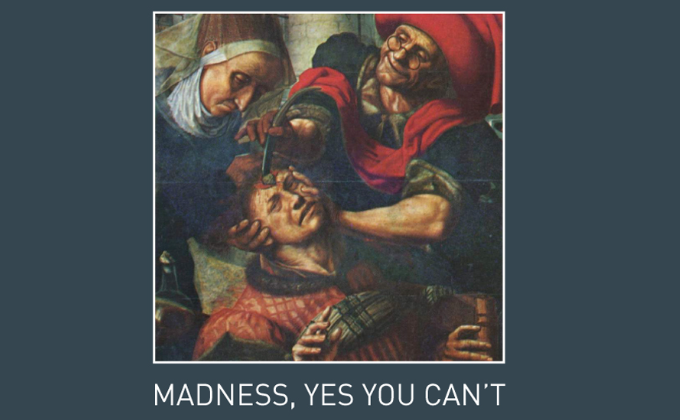

为什么不存在更好的父亲

为什么不存在更好的父亲

Ivoripuion为什么没有更好的父亲

齐泽克在《欢迎来到实在界这个大荒漠》给出了一个国家维持居民幸福感的三个条件:

- 物资总会周期性的匮乏,但是匮乏的物资又能如预料中的得到及时的补充;

- 国家总有一个为所有过错承担责任的人/组织,居民无需为问题负责;

- 存在一个梦想中的、距离暧昧的他国提供居民旅游;

将三个条件与父之名的作用方法对应:

- 在俄狄浦斯第三阶段中,父之名对母亲作为欲望的替代引入了匮乏机制,也正是“匮乏”的引入,才正式开启了欲望的能指链,自我理想在压抑产生的地方产生。此处和癔症结构的欲望维持方法非常相似,即设置对欲望的限制,从而使得欲望能够持续。在社会中,人们焦虑于当下的短缺,却又因“补充必将到来”的父法承诺而安心,这种“可控的不安”有效地掩盖了资源分配背后固有的暴力性与不可能性,并在此压抑中生产出对秩序(“好公民”的自我理想)的认同。因此,父之名在此的功能不是消除匮乏,而是成为匮乏节奏的精准操控者。

- 这个被否定的替罪羊正是作为了那个被否定的主人能指,当象征界的同一性无法保证时,主人能指的介入抚平了是实在界对象征界的穿刺。这里最经典的例子就是:在君主立宪制中,君主就是一个纯粹的没有所指的能指:它的全部真实性、权威性就是他的名字,他是君主立宪制这个理性框架中最不理想的元素,在这里,君主就起到了主人能指的作用,他规定了大众、社会的结构。更关键的是,每一次成功的献祭都非削弱而是强化了父之名本身:它让人们相信,问题出在“这个父亲”不好,而非“父亲”这一象征功能所依托的系统性结构。清除“害群之马”的目的恰恰担保了父之名(制度本身)的纯洁性与可修复性幻想,掩盖了作为父之名基础的结构性裂隙。

- 梦想的他国——不如说是梦想的他者,代表了一个超过象征界(实则仍在象征秩序内)的、永恒的、无法企及的“他处”,其实也就是强迫症结构幻想中的“原父”形象,因此这里和强迫症结构的的欲望维持方法非常相似,即相比于癔症结构的欲望的不可能,设置不可能的欲望,确保欲望的无限循环。而一旦暧昧的距离被打破(正如康德的陈词滥调“距离产生美”),其作为欲望对象的幻想基础就会被打破,透过象征界暴露的实在界残酷事实就会渗出。

透过“父之名”的隐喻,齐泽克揭示的三个条件实则指向了一个残酷的真相:我们社会象征秩序(国家、文化、意识形态)的“幸福感”或稳定感,恰恰依赖于一个必然不完美、必然会失败的父亲。一个真正“完美”的父之名——彻底消除匮乏、无需替罪羊、自身便是实现的乌托邦对神经症结构是灾难性的,因为它将所有的原乐与个体溶解——个体的欲望不再存在,所有人都陷入精神病结构式的陷入原乐的状态。

替罪羊机制正是社会进行象征性“弑父”以宣泄对父性律令(关于语言的阉割)的怨恨,同时又通过设置新代理人继承父之名功能(找一个“更好的父亲”)来更新和强化秩序本身的过程。但也正如资本主义周期性匮乏正是资本主义无限扩张的条件,对“更好的父亲”的寻找,无论是期待贤明领袖还是理想制度,其实依旧是陷入了父性律令预设的陷阱,是强迫症结构的原父幻想的政治翻版,通过寻找“更好的父亲”回避了父亲本身——亦即象征秩序根基本身的偶然性与无根性。

“父亲”作为一个自我理想的视角源头,它被设置、构建、幻想以足以担保和维持整个象征界,即便在后现代的当下,大部分的犬儒主义者、狗智主义者们依旧用“诚实的身体”诉说着对“父亲”本身的肯定,并不断追求着“更好的父亲”。

(后面是老套的积极性结尾,尽管每次我写的时候都对其持怀疑态度。)

真正的出路当然是精神分析结束的第一个标志——穿越幻想:勇敢地承认“父之位”的空无性(大他者不存在),穿越替罪羊戏剧的遮蔽、戳破淫荡的“他处”幻象、拥抱父之名失败后裸露的实在界荒漠,在父之名的废墟上尝试书写属于自己的、承认其偶然性与匮乏的圣状,将父之名的失败重构为独属于主体的特异性开端。