为什么“精英女性”会陷入灵修/邪教陷阱?

为什么“精英女性”会陷入灵修/邪教陷阱?

Ivoripuion接受过优质高等教育的“精英女性”陷入邪教/灵修陷阱的现象并非偶然,而是癔症结构在象征界断裂处与伪大他者必然的共舞——这场舞蹈以欲望的错位投射为旋律、以符号暴力的循环再生产为节奏,最终将癔症主体的结构性创伤转换为邪教系统增殖、扩张的燃料。

本文将以“精英女性”、邪教/灵修(下文将简化为“邪教”)为意向对象,试图从结构上分析出“精英女性”在遭受职场、家庭创伤后深陷邪教陷阱的原因。

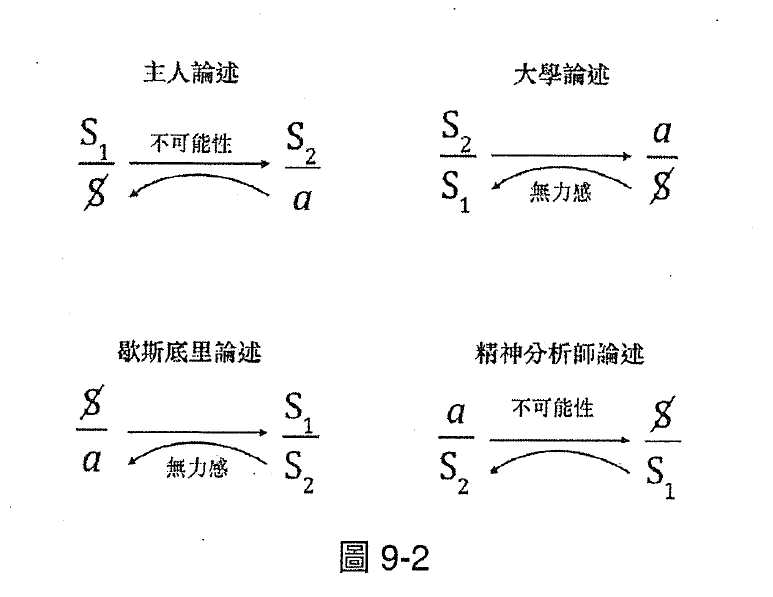

主人话语和大学话语的共谋

邪教建构自身系统的逻辑和高等教育建制具有同构性:精英女性在学术训练中习得的”理性崇拜”,恰成为邪教首领实施符号置换的完美切口——邪教将新自由主义语境下的成功学话语与密传知识缝合,将职场/家庭挫败重新编码为”灵性觉醒的必要试炼”。这种话语嫁接术之所以奏效,正源于高等教育系统早已将主体异化为符号秩序的献祭品。

职场中的“玻璃悬崖”困境与家庭场域的母职惩罚构成双重异化,迫使她们在象征界和实在界的裂隙间悬浮。此时邪教提供的“灵性子宫”恰好构成反转性补偿:修行仪式中对身体的规训,戏剧性复现了其熟悉的学术规训机制;而“双生火焰”、“业力激情”、“灵魂伴侣”等伪宇宙论叙事,则将亲密关系创伤转译为宿命论式的崇高悲剧。

在此我们再一次发现了精神装置对自身稳定性的回溯性构建:大学话语生产的符号剩余为邪教提供话语养料,而邪教系统反过来修补高等教育无法解决的实在界创伤。

通俗且模糊的本体论诱惑:“太一”的神经症陷阱

邪教往往会将佛经/圣经/道经等经文中的碎片化概念(比如“业力”、“相”、“救赎”)简化为解释万物的终极公式,这种操作精准击中了神经症(尤其是癔症结构)对太一的追求:

- 大学话语的再次显灵:女性癔症会对自己的道德和智商不安,包括不断地抱怨自己的记忆力、理解力等特征。这种症状在与大学话语的交互中不断互相作用,使得癔症只能从主人那里获得知识,产生对逻辑完备性的追求,并对现实世界的混沌性更加焦虑。而邪教的通俗本体论(如“所有痛苦皆因未觉醒”)提供了弗洛伊德的“海洋感情”,让癔症衍生出原初无我的幻觉,强行缝合了周围世界的裂隙。

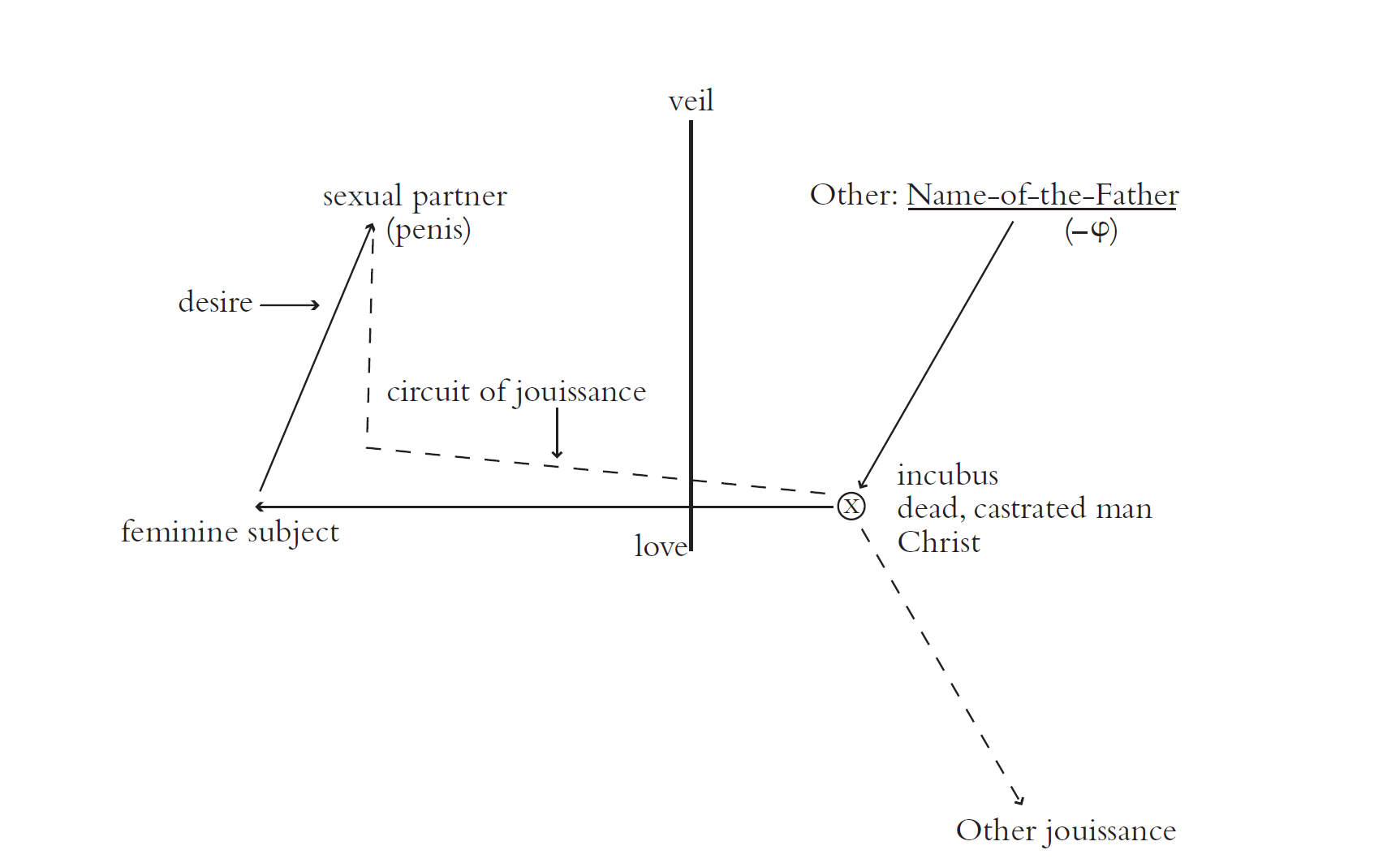

- 死亡父亲的幽灵:当邪教宣称“真神不在此间”,而邪教首领只是神的代行者时,恰恰激活了女性欲望中的“色情狂”结构。女性享乐的起源于女性面纱后的一个死去男性(如下图所示的“incubus”)的点,它强调了女性享乐在临床上与爱情不可否认的接近性,并解释了她们有时对爱情过度的幻想。邪教系统精心设计的不会降临的神将女性欲望指向了这样一个缺席的、不可能的他者,这样一个不可能的他者位置弥补了癔症在日常生活中缺失的强有力的父权制大他者。

邪教仪式的身体操演:转换性障碍的符号再生产

邪教的身体规训(如特定冥想姿势、呼吸节奏)实质是父权制对女性身体的客体化控制,并将其伪装为“自我赋能”。这种策略利用了癔症结构对身体符号的敏感性:当女性被鼓励“用舞蹈释放能量”时,实质时将性别暴力导致的转换性障碍(比如头痛、胃痛、心因性失语、假性癫痫等)重新编码为“能量阻塞”、“业力显化”,并通过仪式性动作赋予其“净化”意义。邪教系统通过这一系列编码的行动,将结构性的压迫转化为个体不得不受难的再教育途径,将抽象的、无法面对的痛苦转化为看似可操控的生理体验。这种规范化、流程化的仪式,也与女性在月经周期、生育时钟等生物性节律中自我规训而内化出来的“周期性”的体验。

更具毒性的符号置换发生在创伤记忆的重构层面。“重生呼吸法”要求女性在过度换气导致的幻觉中“见证最痛苦的记忆”,这种操作“虚假记忆综合征”互为镜像——当一位因职场性骚扰患上转换性盲视的投行女高管,在仪式中“看见自己是被献祭的女祭司”,她原有的创伤叙事便被劫持为邪教宇宙论的注脚,原本指向具体施暴者的愤怒,就此消解在”累世业力清算”的伪超验框架中。

邪教审美的虚假自由:从一个符号系统逃到另一个符号系统

邪教往往会通过“光明”“大爱”等美学符号(如白衣、莲花、梵音),在想象界制造理想自我的投射。这些美学符号如同主人能指般将信徒碎片化的生活经验强行缝合为“灵性觉醒”的宏大叙事,将信徒对生活的碎片化记忆同一化为邪教信仰,而白色长袍、素食主义等审美规训将父权社会的道德律令(如贞洁、克制)置换为灵性戒律,使得超我能够隐蔽地完成内化。

当代职场女性遭遇的符号暴力往往具有双重性:一方面她们要承受“权力套装”对身体性的抹除(如垫肩对圆肩的矫正),另一方面又要表演“柔性领导力”的情感劳动(如微笑弧度的标准化)。这种象征界的撕裂在癔症主体身上制造了特殊的认知创面——她们既清楚意识到规训机制的荒谬,又无法停止对“完美职业女性”符号的追逐。邪教组织通过盗用德里达的”替补”逻辑,将这种结构性创伤重新编码:当精英女性在灵修营换上粗麻白衣时,她体验到的“挣脱束缚的快感”,实则是用新的能指链(“振动频率匹配”替代“KPI达标”)来填补旧符号体系崩塌后的意义真空。

不难看出,职场的规训与邪教的规训实质上都是一致的,只不过后者采用了“宇宙能量”、“业力法则”等幻象掩盖了规训机制的暴力本质。

永恒延期的救赎与被限制的欲望

邪教首领往往会宣称必将到来,而这种到来被永远悬置在未来。这种“延迟的终极救赎”恰恰迎合了癔症结构对欲望的自我限制:欲望被限制了才能使得永远维持欲望机器的运转。

这种机制在很多邪教中有所体现。考雷什不断修改《圣经》解释,将信徒的性欲望转化为对末日预言的期待,又将这种期待转化为对更多献祭仪式的需求。欲望对象在符号系统中不断位移,最终形成自我指涉的欲望循环。当救赎的承诺成为维系群体的粘合剂时,信徒的主体性便被纳入权力拓扑学的网格中。每个信徒都成为欲望传递的节点,其行为被编码为朝向救赎的符号运动。这种结构使领袖的话语获得绝对权威,因为任何质疑都会被解码为”阻碍救赎进程”的原罪。

其他的面向癔症结构/女性特质的操控机制

癔症结构总是在永恒询问着“你想要什么?”(che vuoi),这种质问在邪教系统中被完美地用来操纵癔症结构,即将其转化为不断强化的自我控制。当女性在邪教中怀疑“这种痛苦真的有必要吗?”,邪教系统立刻就会给出新的符号解释,比如“这是恶业的反扑”、“神在测试你的诚心”等。于是,每一次的发问都会让女性走向更深的服从和自我控制——她们越努力修行,就越陷入符号系统的闭环,那些本该解构权威的质询反而成为了巩固邪教系统权威的工具。

针对癔症结构永远进行的比较——“谁更符合大他者的期待”,邪教也提供了非常适配的方案:将世界分为“信教的我们”和“不信教的他们”,将那些对内在匮乏的恐惧转化为对外部世界的愤怒,并通过诸如周期性的灵性测试实现对癔症结构的自我审查机制。

女性特质独有他者享乐也被用于进行操控。正如上文所说的转换性障碍的符号再生产,邪教总会对信徒的身体进行象征化处理,当女性被搁置于隔离的环境中遭受肉体折磨时,她们感受到的身体颤栗实际上来自于剩余享乐,这种剩余享乐使得女性特质能够感受到超过一般享乐酒神式狂喜(这往往被邪教解释为“能量震动”之类的),并在结束折磨回归宗教仪式后感受到平和,在这种“超越快感原则”和“现实原则”分裂感受的张力中,女性特质被牢牢控制在了邪教律令中。癔症主体在自以为超越规训时,恰恰成为了大他者享乐最完美的工具。

可能的出路

现代的邪教本质上就是父权制和新自由主义的合谋,将遭受创伤信徒化作邪教系统扩张的燃料。面对诸如上述的操纵策略,兴许是存在一些可能有效的出路的:

- 新的身体边界的塑造:接触即兴舞蹈以对抗仪式化冥想,在非目的性身体运动中重建主体边界。

- 建立对照字典:将邪教话术(比如灵性、能量)与学术&职场规训中的符号暴力并置对照(比如KPI、OKR),暴露两者共享的符号暴力。

- 新的场景对历史创伤的回溯性重塑:通过团体治疗等方式,将邪教重构的原初场景再一次重构。

- 犬儒主义视角对太一理想的破坏:在诵读经文时同步播放罐头笑声录音,使神圣空间被“僭越性杂音”污染。

- 剩余享乐的转移:把邪教仪式引发的颤栗体验导向社会运动(如将通灵状态转化为劳工权益演讲)。

邪教的地基正是大他者不存在,这是邪教的高明之处,也是它的阿喀琉斯之踵。只有当信徒突然意识到神谕不过是邪教首领的梦呓时,真正的觉醒才开始——不是灵性的升华,而是对一切象征系统的激进怀疑。或许女性最危险的魅力正是她的癔症结构:她们在不断的质询中暴露象征系统的匮乏,而邪教系统不过是这场永恒轮回中的一个临时避难所。要打破永恒轮回的黑夜,也许只有在笑着承认“这就是全部,但不再需要更多”时才会有一丝可能性的曙光透出。